なぜ、共振を防ぐために固有振動数を高くするのか

昨日の記事の続きです。

「共振を発生させないためには、一般的には固有振動数を高くするのが良い」のはなぜかについて仮説を立て、検証してみました。

仮説:

固有振動数を高くするほうが調整しやすいから

理由:

固有振動数を高くするには、質量を小さくするか、ばね定数を大きくする(剛性を高める)。

低くするにはその反対で質量を大きくするか、ばね定数を小さくする(剛性を低くする)。

機械部品で考えた場合、ものを大きくしたり、剛性を低くするような設計はしないはず。

また、建物や設備の固有振動数はもともと低いはずなので、低い方にずらすのは難しいのでは。(消音や音の減衰について調べた時に、工場から出る騒音は低周波音が多いことを学んだためそう考えました)

検証:

資料を見たり明細書での使われ方を見て、ほぼ上記の仮説・理由であっているだろうという結論に至りました。

構造試験・解析を行っている会社(株式会社テクノソルバ)のサイトより、

機械の設計時によく出てくる問題として固有振動数を上げるという要求があります。目的の大半は共振現象を避けることですが、結果的に強度の増加につながることが多いと考えられます

(リンク先には具体的な固有振動数の高め方の記載があります)

また、KDYエンジニアリングのサイトより、

固有振動数は普遍の値ではなく、対象構造物の形状や重量などによって変わります。そのため、固有振動数を上げるための対策を施すことで、破壊のリスクを低減することが可能になります。対策方法には、剛性の向上、重量軽減、揺れ箇所の固定、支持材の設置などがあり、振動解析を利用すると振動を抑える最適な設計を行うことができます。

とありました。では、固有振動数を低くする方法についてはどうかというと、個人のエンジニアの方のブログからの引用になりますが、

10Hzや20Hz、30Hzという周波数は構造体が持つ固有振動の中でも回避しづらい部分だからです。この部分は、構造体を変更しなければこの固有振動は避けることができません

とあり、一般的には固有振動数を上げて、強度を高めるとともに共振を防止するという設計が取られるということがわかりました。

では、特許明細書でも同じように使われているのでしょうか。

いくつかの明細書をあたった結果、中には他の振動源との兼ね合いなどで固有振動数を低く設定する方法もありましたが、「共振を避けるために固有振動数を高くする」方法についての明細書のほうが多いと感じました。

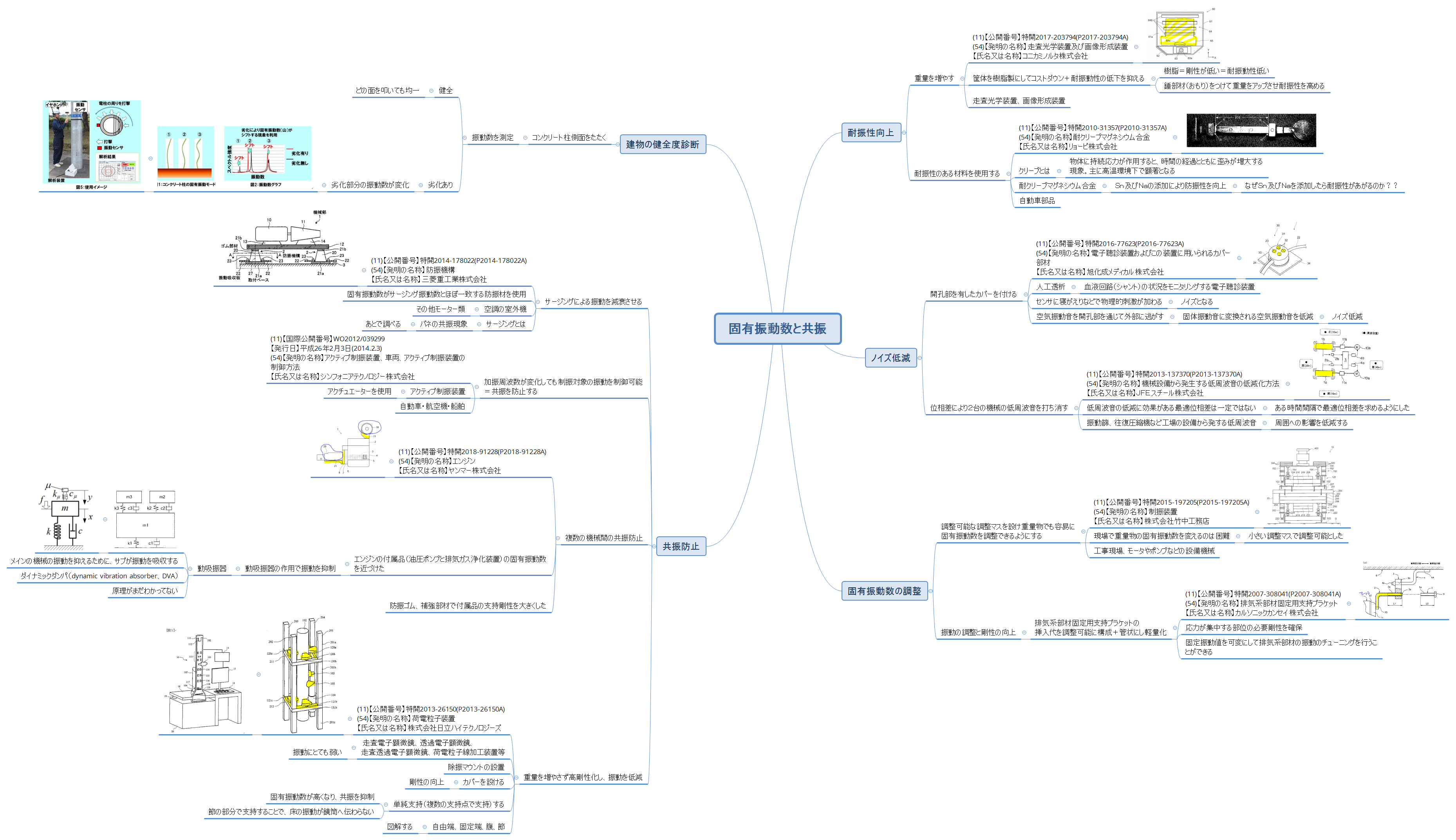

マインドマップ

今回の調査で読んだ特許についてもマインドマップにまとめました。

書誌情報をくっつけたり図面を入れたりしたので、後から見た時に少しわかりやすくなったのではないかと思います。

ですが、中心トピックと主テーマのくくりが曖昧になってしまっています。(共振防止も耐振性向上も一緒じゃないか、など)

もうちょっといい方法があるんじゃないかと思うので、少し考えます。

自由端や固定端、振動の節や腹まで出てきた明細書がありました。(特開2013-26150)。図も豊富についていたので、明日はこの明細書について図解しつつ、どこまでわかるかに迫ってみたいと思います。

学習記録

6/19(火)の学習記録

項目: 橋元の物理(66)途中~(68)途中まで

目標: 6h50m 実績: 7h

6/20(水)の学習計画

項目: 橋元の物理(68)途中から

目標: 6h40m

メモ: 昨日読んだ特許の図面を切り貼りする