「ナノ」って言葉を聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか。

たぶん、「なにかとっても小さい」ものが頭に浮かんだのではないでしょうか。

nano SIMカードなど、「ナノ」は小さいものの代名詞でもありますね。

「ナノの力で潤う化粧品」とか、「ナノ抗菌」とか

私たちの身近な生活にも「ナノ」なものはあふれています。

これらは、ものをとても小さくしていくと性質が変わることを利用しています。

でも、なぜ小さくなったら性質が変わるのか、ちょっと不思議に思いませんか。

今日は「ものが小さくなったらどうなるの?」について、お話したいと思います。

Contents

ナノ粒子とは?

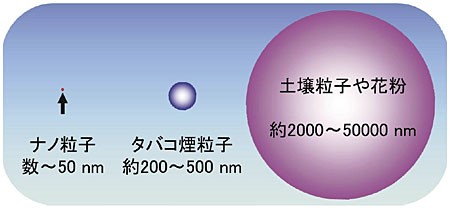

wikipediaによると、ナノ粒子とは「物質をナノメートルのオーダー(1-100ナノメートル)の粒子にしたもの」です。

ナノメートルとは、10億分の1メートルです。

10億分の1メートルと言われても、具体的なイメージが湧きませんね。

一体全体、どのくらい小さいの?

微粒子と言われているPM2.5の大きさは、2.5マイクロメートルです。

確かに髪の毛の断面図と比較するとものすごく小さいですね。

(出典:https://sumashin.com/allergy/kousa/)

このPM2.5をナノメートルに換算すると、2500ナノメートルです。

急に大きくなったように感じますね。

下の図の右側がPM2.5、そのさらに1000分の1の大きさのものがナノ粒子です。

どうでしょうか。

ナノ粒子、とにかく本当に小さいのです。

(出典:https://www.nies.go.jp/kanko/news/29/29-4/29-4-03.html)

小さくなったらどうなるの?

小さくなると、粒子1つあたりの体積はもちろん小さくなりますが、

それ以上に注目すべきことがあります。

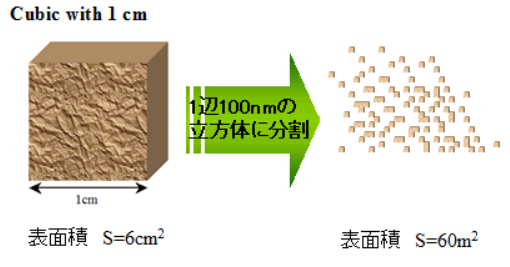

それは、「比表面積が大きくなる」ということです。

比表面積というのは、物体全体の重量または体積あたりに占める表面の割合を指します。

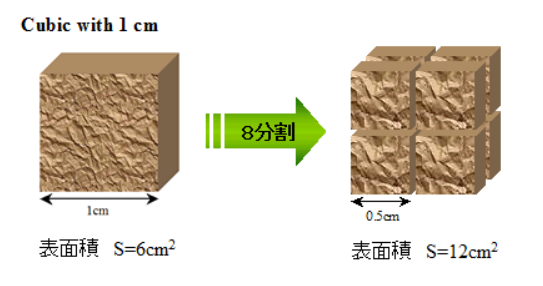

例えば、1cm³のかたまりの表面積は6cm²です。

これを8分割すると、1つのかたまりの表面積は1.5cm²となり、

8つのかたまり全体の表面積は12cm³になります。

表面積が倍になりましたね。

そしてもっと細かく分割すると、さらに表面積は増えます。

(出典:https://www.microtrac-bel.com/tech/bel/entry18.html)

比表面積が大きくなるとどうなるの?

では、比表面積が大きくなると何が起こるのでしょう。

物質の反応というのは、物質表面で起こります。

ふたつのものを接着したり、何かに溶かしたり、なんでもそうですね。

反応が起こる面積が増えれば、それだけ反応が起こりやすくなります。

この性質を利用して、例えばナノ粒子は次のような場面に利用されています。

- 自動車の排ガス清浄用などの触媒の性能向上

- 電池の性能の向上(材料に比表面積の大きな多孔質材料を用いて、能力アップ+省スペース化)

- 反応性を高めることで、難溶性の物質の溶解度を上げ、これまで使用できなかった化合物を薬として使用できるようにする

こういったナノ粒子の特性を利用した製品は、航空材料から化粧品に至るまで、あらゆる分野で利用されています。

(実際には比表面積の大きさだけではなく、10nm以下の大きさになることで生じる「量子サイズ効果」を利用したものもありますが、ここでは説明を省きます)

(画像はこちらのサイトより引用)

でも、この特性、私たちにとって実はもっと身近な存在なのです。

とっても身近な「生活の知恵」と比表面積

比表面積が大きくなれば反応性が高まる。

普段の生活でそんなことは意識していないけれど、

私たちは実は体感として知っています。

例えば・・・

カレーを作るのにジャガイモを小さく切った方が火の通りが良くなる、

こんにゃくに隠し包丁を入れたり、ちぎって入れた方が味がしみやすくなる、

などですね。

使い捨てカイロも、この原理を利用していますね。

細かい鉄粉が入っているのは、比表面積を増やして酸化反応を起こりやすくするためです。

もし中に入っているのが鉄粉ではなく小石くらいの大きさだったら、

手のマッサージにはなりますが、いつまで経っても暖まらないでしょう。

カイロ用の鉄粉なんてのもありました。

やはり、多孔性の材料を使用して比表面積をさらに増やしているようです。

粉塵爆発が起こる理由も、これですっきり

粉塵爆発ってたまにニュースになりますよね。

化学工場などでもそうですが、小麦粉や砂糖など身近なものでも爆発します。

私は以前、なんで小麦粉が爆発するのか不思議でした。

小麦粉の一体どこに、そんな危険性が隠されているのかと。

ここまでご覧頂いた皆さんには、その理由がわかりますよね。

粒子径が小さくなるほど比表面積が大きくなり、それによって反応性が高まります。

反応性が高まるというのは、より小さなエネルギーで反応が起きるということです。

そのため、通常では反応が起こりえないような状況でも爆発的な反応となります。

つまり、微粒子というのは存在しているだけで実はとても危険な状態です。(周囲の酸素の状況などの条件にももちろん左右されます)

まとめ:素朴な原理と、最先端の技術

粒子が小さくなるということは、比表面積が増えるということ。

そして、比表面積が増えるということは、反応性が高まるということ。

ナノ粒子の特性はこれだけではないのですが、

今日はこの2つをなんとなく覚えておいてください。

次に「ナノ粒子」という言葉を聞いたときに、

なぜここでナノ粒子を使っているのかな?と考えるヒントになるかもしれません。

ナノ粒子の表面の状態を制御することで、様々な新規材料が開発されています。

先端材料の開発も、やっぱり素朴な原理から出発しているのですね。

- ナノ粒子応用研究会(ナノ粒子の機能性)

- MicrotracBEL(比表面積と粒子径)

- 愛知県衛生研究所(暮らしの中の銀)

asaさん、とてもわかりやすく、記憶にも残り、勉強になりました!!こういうの考えるの楽しいですよね。ぜひまた書いてください!!

Ayumiさん、こんにちは。

コメントありがとうございます!

どんな切り口で書こうかなーと若干悩み、ぶった切った部分もあります。

ぶった切られたかわいそうな部分はまた今度書きます!

情報発信塾、頑張ってくださいね!!