半導体の製造プロセスに欠かせない装置の一つに、CVD装置があります。

昨日はこの装置についての特許明細書をいくつか読みました。

そもそも、CVDって何でしょうか。

CVDとは化学気相成長(chemical vapor deposition)と言って、装置の中でガスを反応させてその生成物を基板などに堆積させ、膜を作る装置です。

電気がちゃんと流れるかどうかを左右するゲート酸化膜など、半導体の超重要な部分がこの装置によって作られています。

ガスの反応を進めるには、エネルギーを与える必要があります。そのエネルギーによって、熱CVDやプラズマCVDなど、いくつか種類があります。

昨日読んだものは、プラズマCVDに関しての明細書でした。

調べる前にどんな特許があるかな、どういう風に解決しているのかな、と少し想像しながら検索していました。

課題については、やはり膜質改善、成膜スピードを上げる。このあたりが多く、これは想像通りでした。

ではその改善方法は、というと・・・

私はガスの成分を変えるとかそういうアプローチを想像していたのですが、ちょっと違っていて、なるほど面白いなと思ったので紹介します。

ここからは、いつも通りノートの手書きの図で3件ほど簡単に説明していきます。描き続けていれば、図もうまくなるのかな・・・

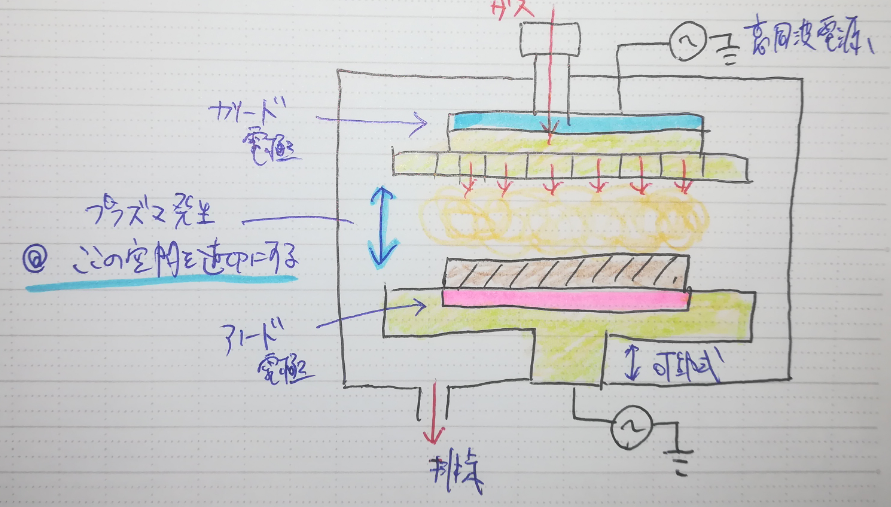

その1。

ガスが存在する場所を広くする(図の青い矢印の部分)と、反応するガスの量が多くなる。

ガスの量が多くなれば、反応が進みやすくなって成膜速度が上がる。

(特開2015-29004・プラズマCVD装置及び成膜方法)

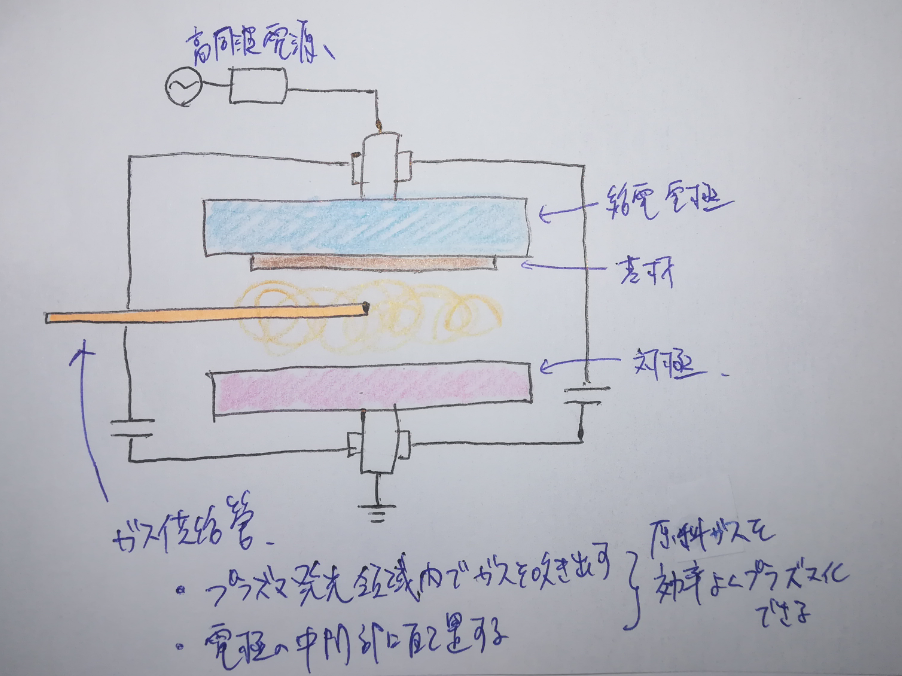

その2。

プラズマ発光領域のど真ん中にガスを供給すれば、反応が進みやすくなる。

反応が進みやすくなれば、成膜速度が上がる。

(特開2017-222906・高周波プラズマCVDによる成膜法)

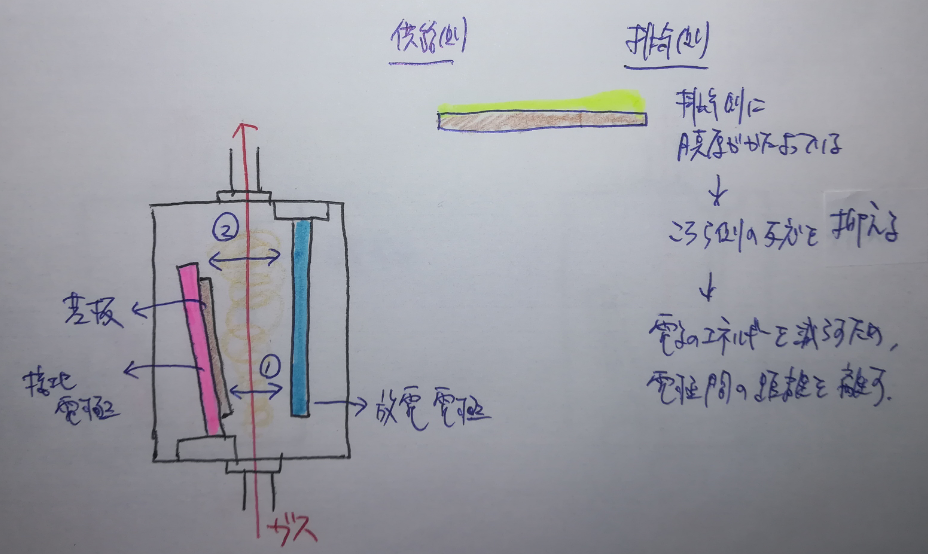

その3。

大きな装置になると、ガスの供給側と排気側でガスの流速や高周波電力の密度の違いから、膜厚や膜質が不均一になる。

電極面の角度を変えて、ガスと電子の密度の分布を変えることで膜厚の偏りを調整する。

(特開2018-76547・薄膜の製造方法、太陽電池の製造方法およびプラズマCVD装置)

いかがでしょうか。

あまりに説明を端折りすぎているのもありますが、部品の位置を変えるというのは、結論としてはとてもシンプルだなと思いました。

でもその「シンプルな結論」の裏には綿密な計算や度重なる研究があり、その原点はやはり気体の拡散の仕組みなどに繋がっているんですよね。

シンプルに見えても、10数枚の明細書の中にどれだけの技術と思いがこもっているんだろう、と感じます。

9/16(日)の学習記録

項目: 半導体プロセスの学習(薄膜形成技術)

目標: 12h 実績:12h45m

項目: Tradosその他ツールの学習

目標: 1h 実績:1h

項目: 求人検索、その他作業、できれば読書

目標: 1h~1h30m 実績:1h

9/17(月)の学習記録

学習時間:14h50m

項目: 半導体プロセスの学習(リソグラフィ技術)

目標: 14h 実績:13h50m

メモ: CVD装置の明細書(4件)読解含む

項目: Tradosの学習

目標: 1h 実績:1h

9/18(火)の学習計画

項目: 半導体プロセスの学習(リソグラフィ技術)

目標: 7h