トライアル前哨戦

昨日から新たな対訳学習を始めています。

トライアル本番のつもりで取り組む・・・はずでしたが、

ふたを開けてみれば、本当に恥ずかしいことですが

「ぎりぎりまで自分の訳文と向き合う」ことから逃げて

「わからないまま訳している」ところを残してしまっていました。

今回の対訳学習の最大の目的は、

この問題をどうやって乗り越えるかの糸口をつかむことです。

調査のアプローチ、その時感じたこと。

これまでも記録はしていたのですが、後で振り返った時に

「この時何を考えてここでやめたのか、何がわからなかったのか」

がわからなかったことが多々あったので、

人に説明できるレベルで記録していきたいと思います。

その他、スケジュール感覚(「提出日」を来週日曜と設定)、

スキーム構築(特に見直しについて)を意識して進めます。

対訳学習スタート

今回の対訳学習の題材は、こちらにしました。

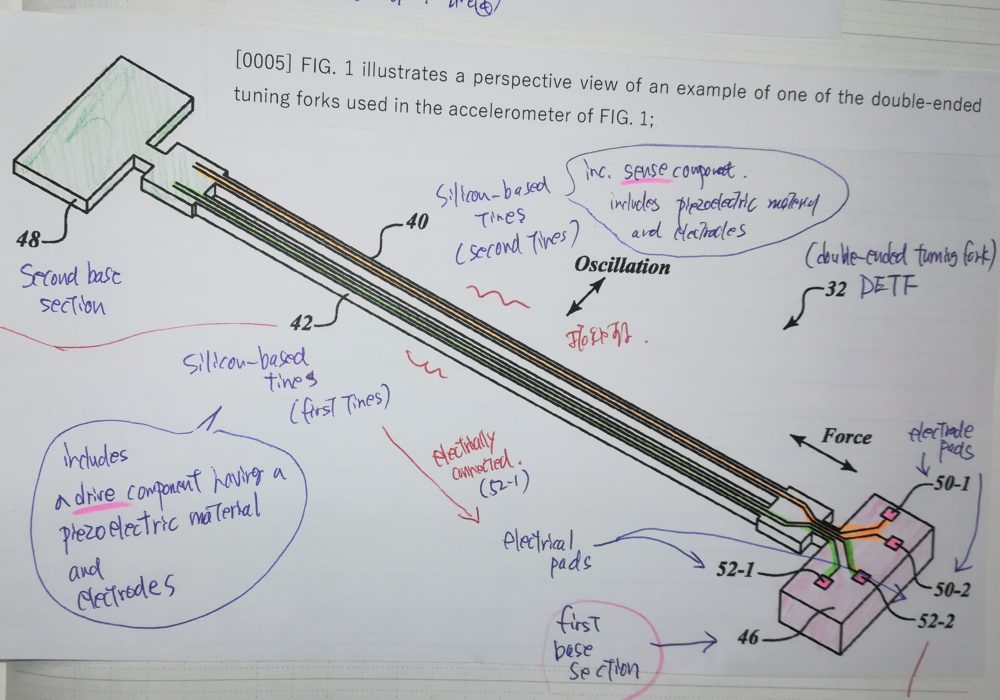

- 原文:US20120192649A1 (約2800ワード)

- タイトル:Mems vibrating-beam accelerometer with piezoelectric drive

- 公開訳:特開2012-159494

- 公開訳タイトル:ピエゾ電気駆動部を備えるMEMS振動ビーム加速度計

圧電素子に関する対訳を取ろうと思って

最近夜な夜なE’storageさんに働いてもらっていたのですが、

あまりにいろいろと取りすぎてしまったため何を題材にしようか迷ってしまいました。

この明細書にしたのは興味があった分野であることと、

パッと図面を見た時に、どういうことなのかよくわからなかったので

調査をするには良いだろうと思ったからです。

この図を見て、タイトルを見て、あーMEMSね、加速度計ね、とは思い至らず・・・

Abstractは「A high-temperature drive component for a double-ended tuning fork (DETF)」で始まるのですが、

まず聞き慣れないDETFって何だろう?からスタートしました。

両側が止まっていて、tuning fork ・・・(辞書で調べる)、音叉。音叉?

「double-ended tuning fork」で画像検索して、

ようやくこの梁(ビーム)の部分が音叉になっていて、

それを圧電素子で振動させるんだなということがわかりました。

この辺は、おそらく当業者なら0.1秒で反応するところでしょうね。

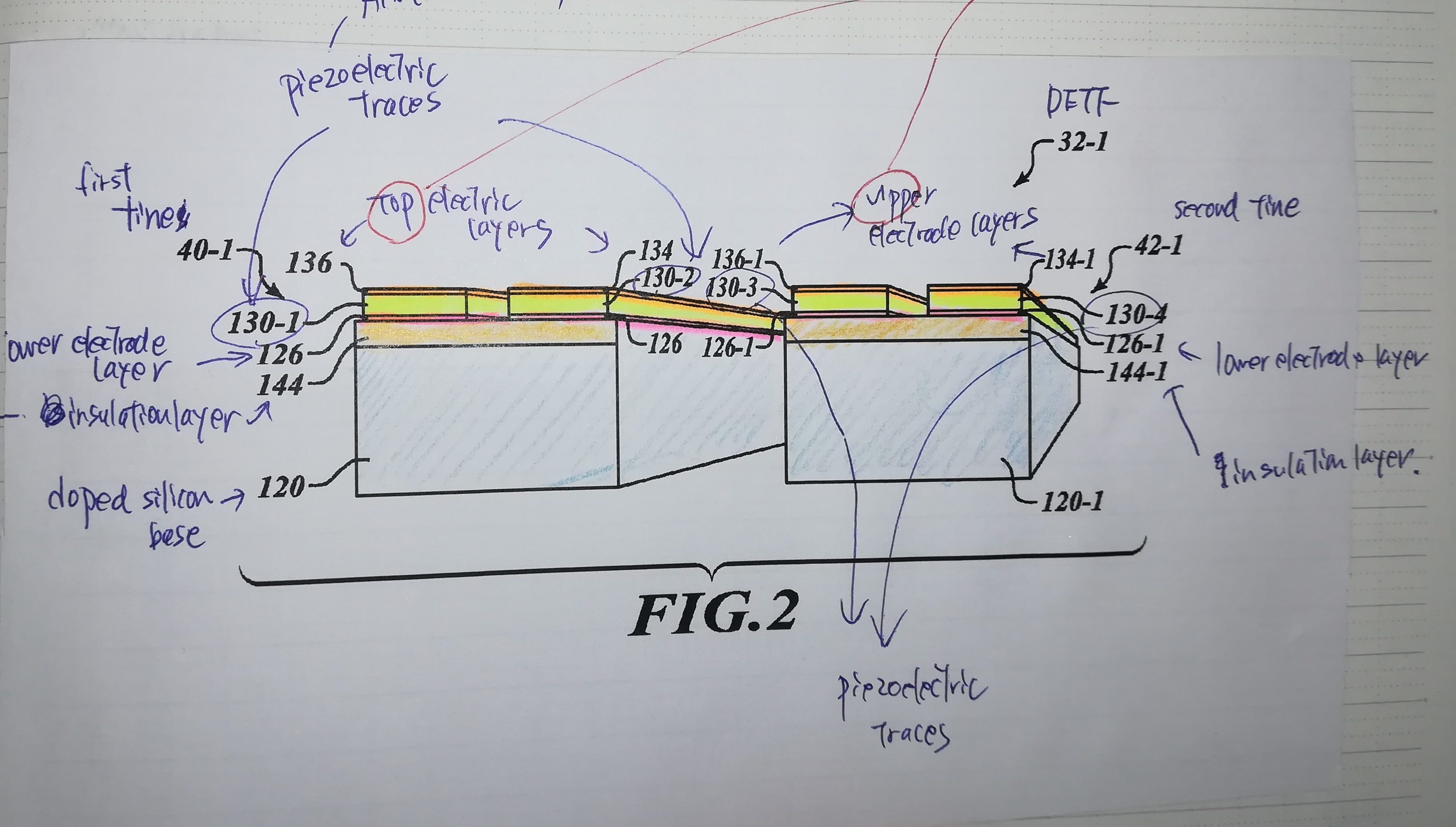

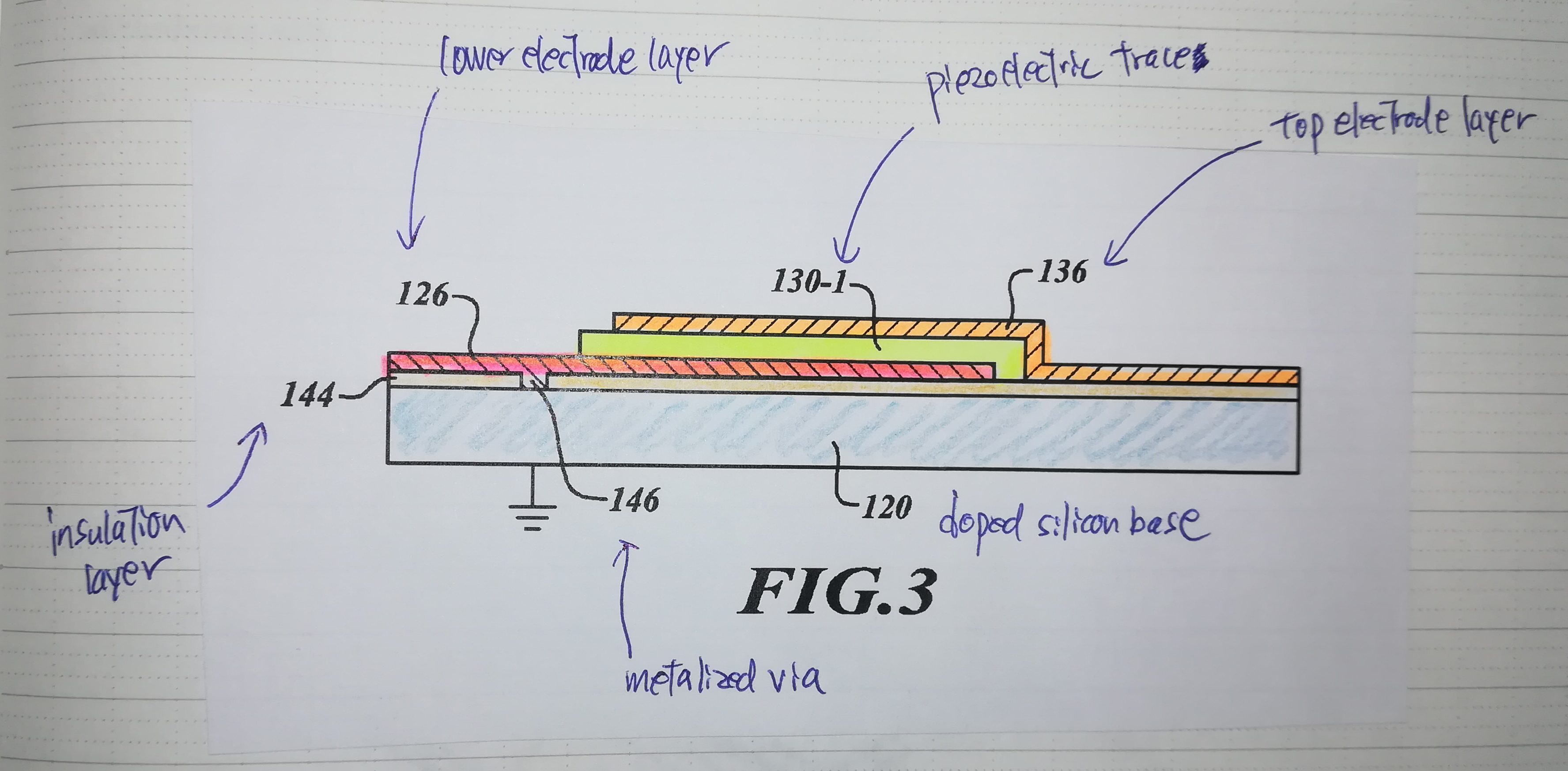

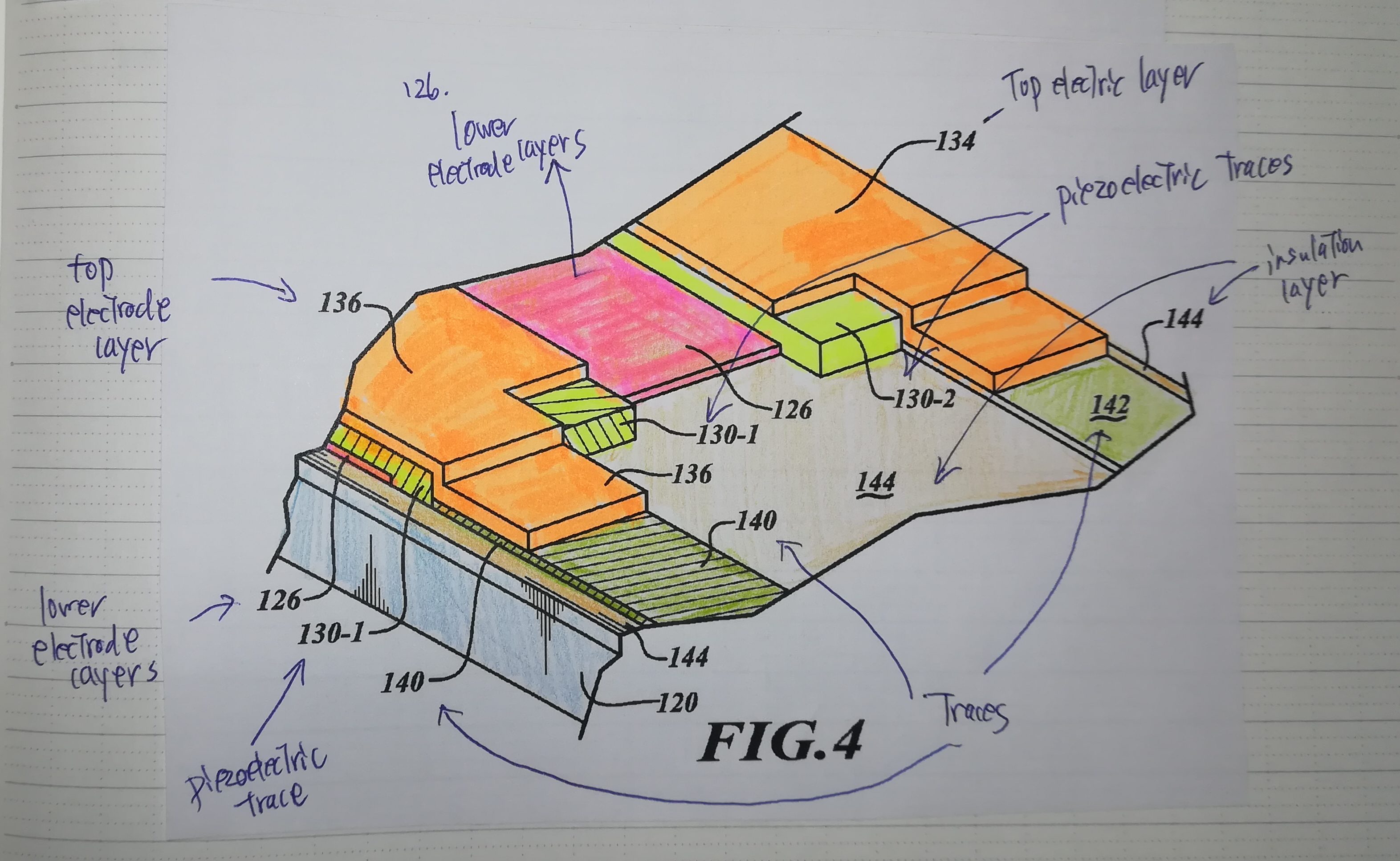

今回も、図面を色分けするところからです。

またもや層状のものを塗り分ける作業をしているのですが、

このあたりはざっくり半導体周りだと、当たり前ですが共通していますね。

そしてこの位置関係を把握しておくかおかないかで、

明細書の読みやすさが断然変わるように思います。

諦めないで一文一文と向き合っただけでプロになれるわけではありません。

ですが、諦めたらそこで試合終了だと言い聞かせて、

トライアル前哨戦となる自分との戦いに打ち勝ちます。

学習記録

10/27(土)の学習記録

学習時間:15h10m

項目: 圧電アクチュエータ関連の日本語明細書を読む

目標: 6h 実績:8h20m

項目: 対訳の素材を決める→図面の切り貼り、背景知識の獲得など

目標: 9h 実績:6h50m

10/28(日)の学習計画

項目: 対訳学習(引き続き調査、類似特許読み込み、対訳収集)

目標: 14h