最近、薬学の基礎を勉強中に、腎臓の薬物排泄機能について学びました。

このときに少し引っかかったことがありました。

それは、去年の健康診断で異常値が出た、BUN値(血中尿素窒素値)のことです。

これも腎臓の機能と関係しているのでは?と思ったんです。

当時は「栄養不足です」という結論だけに目が向いていましたが、

今なら「あの時自分の体に何が起こっていたか」がわかるかも。

ということで、腎臓の機能とBUN値について、少し調べてみました。

腎臓の濾過機能

腎臓には様々な機能がありますが、その中でも重要な機能として、

血液中の老廃物を除去して血液を濾過する機能があります。

体内に吸収された薬も、最終的には体外へ排出されます。

その主な排出経路が、腎臓によって濾過され尿中に排泄されるという尿中排泄です。

もう少し具体的にみていきましょう。

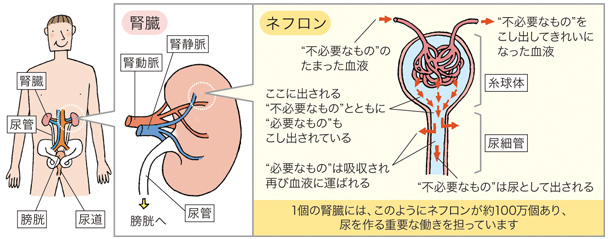

(出典:腎臓病なんでもサイト)

腎臓には糸球体と尿細管でできた「ネフロン」と呼ばれる構造があります。

ここを通ることで不要なものを除去し、電解質など必要なものは再吸収し、最終的に尿となり排泄されます。

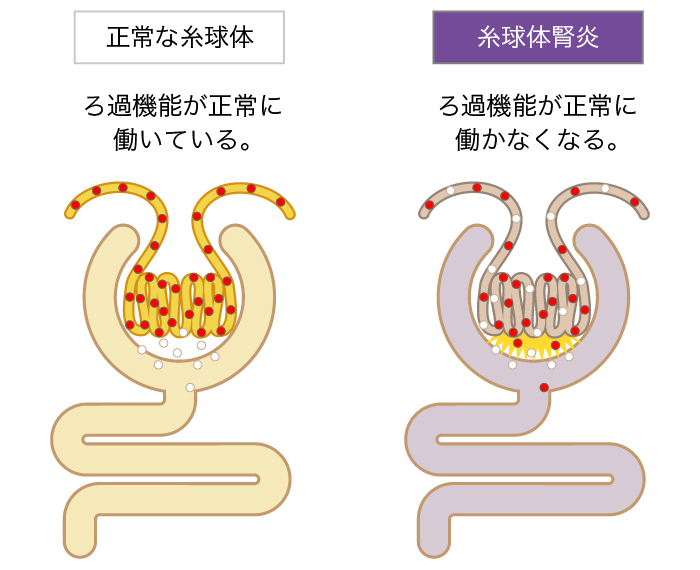

今回の注目ポイントは、糸球体です。

糸球体は、「フィルタ本体」に相当する部分です。

毛細血管の塊で、ここで老廃物などの不要な物質が血液から除去されます。

糸球体の濾過機能が正常に働かなくなると、血中にとどまる老廃物が多くなります。

クレアチニン、という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

健康診断(血液生化学検査)の検査項目にも載っていることが多いですね。

クレアチニンは筋肉で作られる老廃物で、糸球体によって濾過される代表的な物質です。

腎臓の濾過機能が低下していると、本来濾過されるべきクレアチニンが濾過されずに血液中に残っていることになります。

(出典:くまもとクリニック)

そのため、腎機能の検査の指標として、血中クレアチニン値が採用されているのですね。

BUN(血中尿素窒素)とクレアチニン

ここまでで、腎臓には血液中の老廃物を濾過して血液を浄化し、尿をつくる機能があることをお話しました。

ここからは、冒頭のBUN(血中尿素窒素)に戻ります。

BUNは、体内でエネルギーとして使われたタンパク質の最終代謝産物で、老廃物の一種です。

ですので健康診断でこの数値が高ければ、BUNが血中に多くとどまっているということになり、クレアチニンと同様に腎臓の機能が低下している、と言えそうですね。

ただ、ここでひとつ疑問が生じます。

通常、血液検査ではクレアチニンとBUNと両方の検査を行います。

同じように「腎臓の濾過機能が正常かどうか」を診断するのなら、2つ行う必要はないのでうは?

恐らくは違う機能を検査しているのではないか、と思いました。

これを考えるヒントが、自分の健康診断の結果にありました。

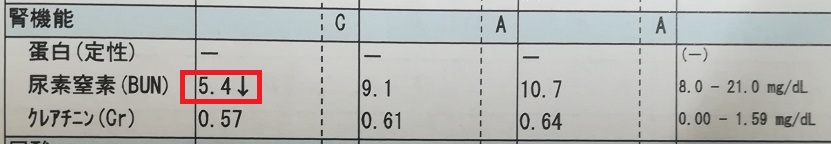

左が直近の2018年、中央が2017年、右が2016年です。

実は私は、BUN値が低いと言われたんですね。

正常範囲が8.0-21.0mg/dLであるのに対して、測定結果は5.4mg/dLでした。

先ほどまで見てきたように、腎臓の濾過機能の低下であれば、BUNは高値になります。

クレアチニンは正常範囲で、前年と比較してもそれほど変化がないので、ここからも「腎臓の濾過機能の問題ではない」ということがわかります。

では、BUN値の低下はなぜ起こるのでしょうか。

私の場合は原因は「低タンパク食」でした。

確かに、そもそもタンパク質の摂取量が少なければ代謝に使用されるタンパク質も少ないので、老廃物として排出される量も少なくなりますね。

逆に高タンパクの食事を取ってから検査をすると、BUN値はやはり上昇します。

また、BUN値低下の主な原因として、肝機能の低下があります。

先ほど「BUNはタンパク質の最終代謝産物」とさらっとお話しましたが、これに深く関係しています。

どういうことか、少しだけ説明します。

食物に含まれるタンパク質は胃から小腸に至る過程でアミノ酸に分解され、肝臓で必要なタンパク質が合成されます。

その合成の過程で有害なアンモニアが生じます。

肝臓には尿素回路という機能があり、有害なアンモニアを最終的に無害な尿素にします。

この「無害な尿素」が「タンパク質の最終代謝産物」です。

ですので、肝臓の機能が弱まることで代謝能力も弱まり、血中の尿素が少なくなることでBUN値も低下するといえますね。

こうやって見ていくと、クレアチニンは腎臓(糸球体)そのものの働きに問題がないか、BUNはその他の要因がないかどうかを調べていて、両方検査することでどこに問題があるかを突き止めているのかな、と推測がつきます。

調べてみますと、やはりこの2つの指標を組み合わせて判断していることがわかりました。

シスメックスのサイトの尿素窒素の説明ページより引用します。

- 腎機能検査のスクリーニングとしては,クレアチニンと併せて測定し,腎前性,腎性,腎後性の高尿素窒素血症の鑑別が行われる.

- 腎機能の指数としてBUN/クレアチニン比が用いられる.正常では10/1であり,比が上昇している場合は腎外性因子を,低下している場合は腎性因子を考慮する.

やはり腎臓の機能の要因なのか、それとも別の要因であるのかを、この2つの指標から判断していることがわかりました。

まとめ

腎機能の代表的な検査として、クレアチニンとBUN(血中尿素窒素)の2つの検査があります。

クレアチニンの数値からは糸球体の濾過機能がわかり、BUN値と組み合わせることで、腎機能の問題か、肝機能の低下などその他の因子による問題かがわかります。

普段何気なく受けて、異常がなければそのままにしている健康診断の結果も、改めて見るといろんな発見があるかもしれません。

もちろん、何事もないのに越したことはないですね。

私が低タンパクを指摘された時は、常にフラフラで体力が極度に落ちている状態でした。

食事を見直してすぐに改善しましたが、フラフラの間はかなりしんどかったです。

ですので同じように低タンパクでBUN値が低い方がいらっしゃれば、ぜひバランスの良い食事を心掛けてくださいね。