実験器具を調べてみる

岡野の化学(70)にて、アミノ酸とタンパク質の検出反応の話に進む前に、実験器具の話が出てきました。

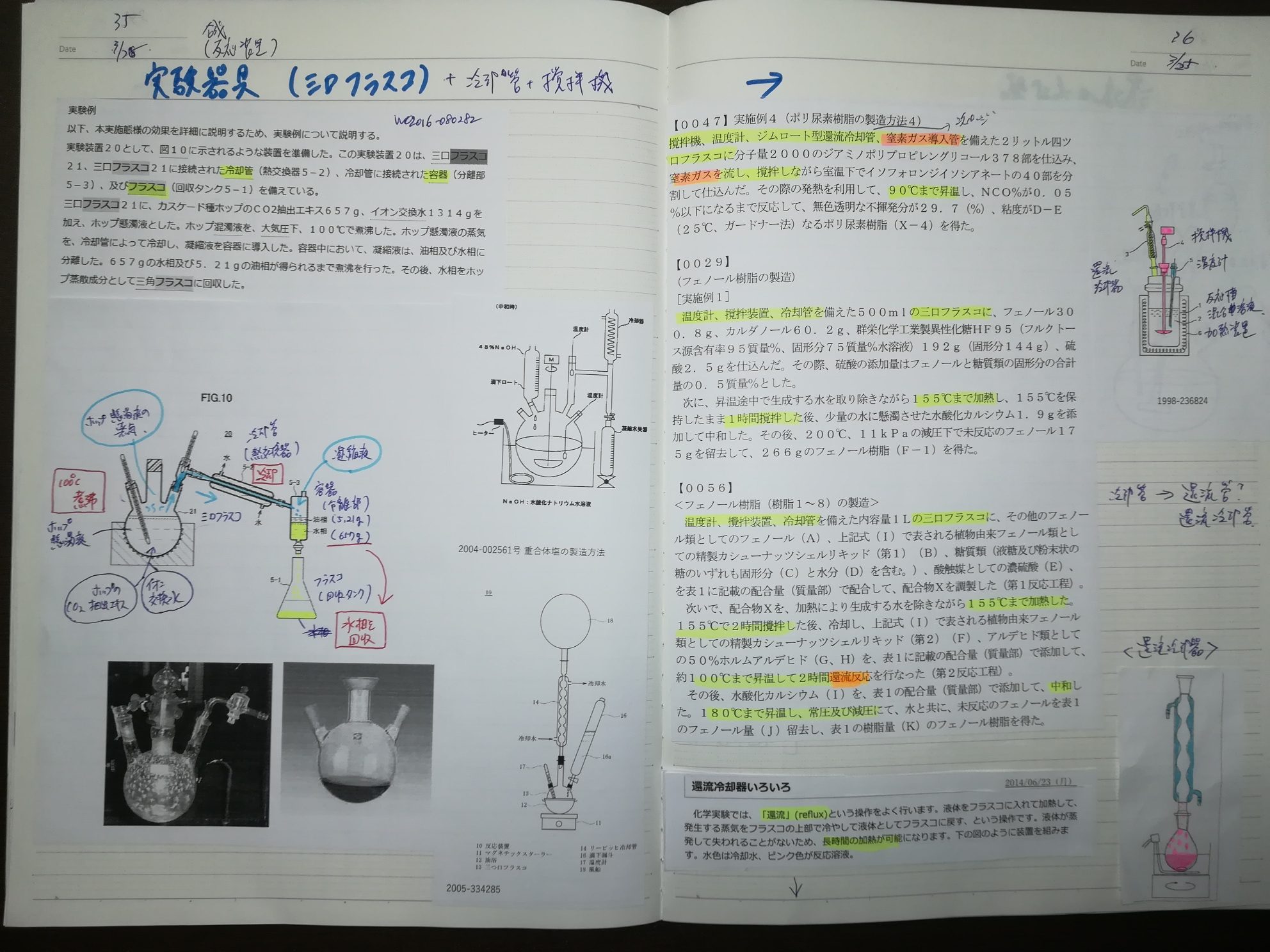

明細書に実験器具が出てきた時にそのイメージが浮かぶとかどうかも、速く正確に明細書を読み解くためには大切・・・ということで最近読んだ明細書の中でどんな実験器具があるか、調べてみました。

「温度計、撹拌装置、冷却管を備えた500mlの三口フラスコに・・・」という表記が複数個所出てきたので(四口だったり微妙に言葉は違いますが)、この「三口フラスコに何やらくっついている器具」を調べてみました。

三口フラスコって、なんとなく引っかかる感じがあったんですが、サンプルビデオになっているビデオセミナー1号でお話がありましたね。感動の再会です。

あの時は、ふーんなるほどと聴いていただけだったのですが、今回はちゃんとまとめました。

読んだ特許には図がなかったので、似たような図を見つけてその実験例の説明を見てどのように使用されているかを追いかけました。

冷却管、撹拌機についても少し調べました。

こちらは撹拌機の種類についてマインドマップ上でまとめた一部です。

はじめはノートにまとめようと思いましたが、エバポレーターとかホモジナイザーとか、撹拌機とは違うけど少し関連のありそうな装置がこれからも出てくる感じがしたので(ちゃんと調べてはいないですが)、わかる範囲でマインドマップ化しました。

冷却管もジムロート冷却管やリービッヒ冷却器など、いくつか種類があることがわかりました。今後明細書を読むときにどんな実験器具が使われているかも意識していきたいと思います。

3/25・26(日・月)の学習記録

3/25(日) 学習時間:13h10m

項目: 昨日の復習

目標: 1h 実績: 1h10m

項目: 岡野の化学(66)第8講(アミノ酸・タンパク質)スタート

目標: 3h 実績: 3h20m

項目: 岡野の化学(67)

目標: 1h30m 実績: 1h20m

メモ: 大学のバイオ系の資料をもとに。岡野の科学からバイオ・メディカル系など、いくらでも広げることができる、という実践ビデオ。

項目: 岡野の化学(68)

目標: 2h30m 実績: 2h

メモ: アミノ酸(グリシン、アラニン)光学異性体について。内容は覚えていたが、アミノ酸の一般構造式を見ても、言われなければ光学異性体の存在は思い浮かばなかった。今までの知識を総動員して先読みする力が必要(まだまだまだ全然足りてない)。

項目: 岡野の化学(69)

目標: 2h 実績: 1h20m

項目: 岡野の化学(70)

目標: 4h 実績: 4h(50%完了)

メモ: ビデオの長さは2時間ほどだが、内容が盛りだくさん。実験装置の話からベンゼン環の配向性まで。

3/26(月) 学習時間:6h40m

項目: 昨日の復習

目標: 1h 実績: 50m

項目: 岡野の化学(70)のこり50%

目標: 4h 実績: 5h50m(完了)

メモ: ベンゼン環の安定性から復習。配向性に関して構造式を書きながら理解。実験器具の撹拌機と冷却管についてまとめる。

3/27(火)の行動計画

項目: 昨日の復習

目標: 30m

項目: 岡野の化学(71)

目標: 3h

項目: 岡野の化学(72)

目標: 1h30m

項目: 岡野の化学(73)

目標: 3h