超音波検査、皆さん受けられたことがあると思います。

エコー検査とも呼ばれますね。

(出典:https://naishikyo-shizuoka.com/menu/c376901/page/1)

プローブという器具を体にあてて、体内の状態を調べます。

このとき、毎回ゼリーを塗られると思うんですが、なぜゼリーを塗るのかご存じでしょうか。

私はずっと、「プローブの滑りをよくするため」だと思っていましたが、実はあのゼリーには、もっと重要な目的があったのです。

Contents

超音波検査のしくみ

超音波検査とは、体内に向けて超音波をあて、体内の組織から反射された音(エコー)を画像化することで行う検査方法です。

体内の組織から反射されるためには、当然ながら超音波が体内へ入っていかなければなりません。

ところが、超音波ゼリーを使わないと超音波の多くが、体に入る前に反射されてしまいます。

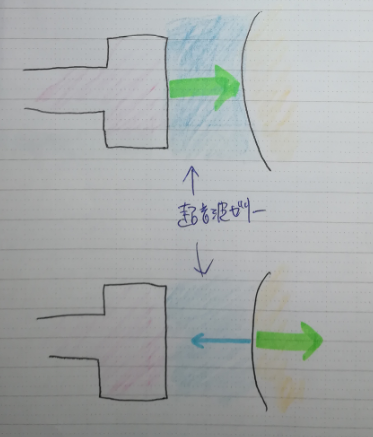

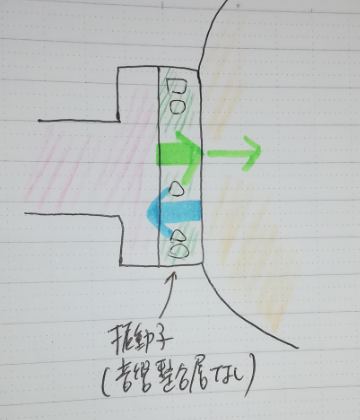

次のようなイメージです。

超音波ゼリーを使わない場合、プローブから発振された超音波(緑色の矢印)は一部しか生体へ透過せず、そのほとんどが反射(青色の矢印)されてしまいます。

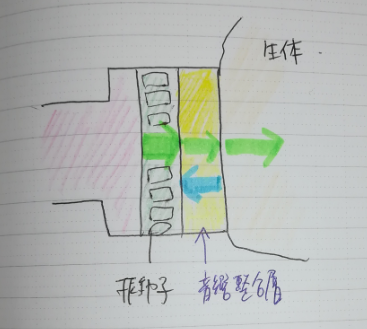

超音波ゼリーでプローブと生体の隙間を埋めると、下の図のようにほとんどが透過し、反射はごくわずかになります。

では、なぜゼリーを塗ると反射が減るのでしょうか。

音響インピーダンスと超音波

超音波の反射と透過の割合を決めているのは、

超音波を通す媒質がそれぞれ持っている「音響インピーダンス」という値です。

この値の差が大きい場合、超音波はほとんど反射されてしまいます。

つまり、ゼリーを使用した場合、「音響インピーダンス」の差が小さくなるために、超音波が効率よく体内へ透過するということになります。

「音響インピーダンスの差」とは、

ゼリーを使用しない場合は、プローブと生体との間に空気が存在することになるので、空気と生体との差です。

そしてゼリーを使用した場合、プローブと生体の間はゼリーで満たされるので、ゼリーと生体との差になります。

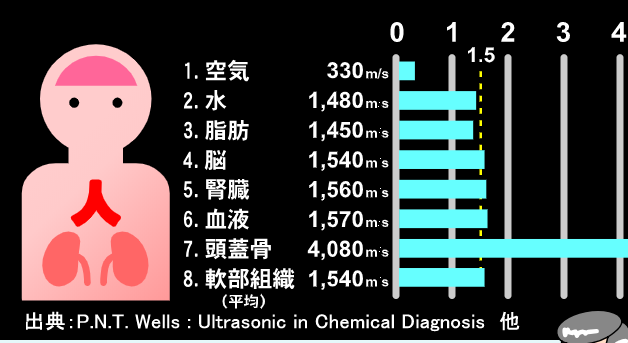

音響インピーダンスは、媒質の密度と音速の積で求められます。

音速とは媒質を伝わる音波の速さを指しており、この数値は媒質の種類によって決まっています(同じ媒質でも温度によって変化します)。

水の音速は空気の約4.5倍ですが、鉄などの固体はさらに速く水の約4倍です。

私たちの体の部位もそれぞれ固有の音速があります。

(出典:超音波の基礎のスライドより)

密度と音速という媒質に固有の数値によって定義されるので、音響インピーダンスも媒質に固有の数値になるということです。

そして、超音波ゼリーは生体の音響インピーダンスに近いため、超音波が効率よく体に透過することになります。

プローブ側にもひと工夫

さて、これであの「ちょっと気持ち悪いゼリー」の大事な役割がわかりました。

音響インピーダンスを小さくして、効率よく超音波を体内に透過させるためでしたね。

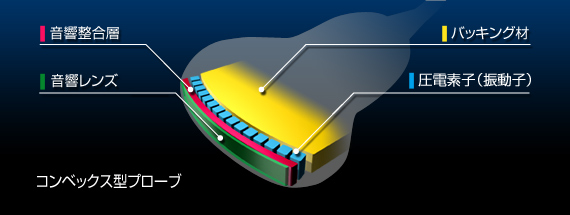

同じように超音波を発振するプローブ側にも、音響インピーダンスを小さくする工夫が施されています。

プローブの先端にある、「音響整合層」という部分がその工夫にあたります。

(出典:https://www.ndk.com/jp/sensor/ultrasonic/basic02.html)

プローブの圧電素子(振動子)という部分で超音波が発生します。

ただ、この振動子と生体の音響インピーダンスの差は非常に大きく、そのままでは生体に超音波が透過せず、ほとんどが反射されてしまいます。

ここで、振動子と生体の間に音響整合層を設けて音響インピーダンスを調整することで、効率よく超音波を透過させることができます。

まとめ:「波」がわかれば、超音波がわかる

超音波ゼリーの役割から、超音波検査の仕組みについて少しだけお話しました。

性質の異なる媒体に超音波を通過させるときには、「音響インピーダンス」の差をできるだけ小さくすることがポイントでした。

私は今、超音波画像検査装置の学習のために超音波について学んでいるところです。

まだほんの入り口ですが、学べば学ぶほど、「超音波が波である」ということを感じます。

言葉をかえれば、超音波画像検査装置をマスターするにはまずは「波」の性質をマスターすべし!ということですね。

ということで、しばらくは超音波シリーズが続きます。