がんの検査には、様々な診断装置を使います。

超音波診断装置、単純X線(レントゲン)、CT、MRI検査などですね。

それぞれ共通するのは、

基本的には一度に体の一部しか観察ができないということです。

これに対してPET検査というがん検査方法は、全身のがんを一度に調べることができます。

とても有用な検査ですが、やはり苦手なこともあります。

今日はPET検査の原理、メリット、そして注意すべき点をご紹介します。

PET検査とは?

はじめに、PET検査とはどのような検査でしょうか。

PET検査の原理

PET検査とは、PET検査装置を用いて行うがん検査です。

PET検査装置は、特殊な検査薬を服用して、1~2時間安静にしてから次のような機械に30~40分ほど横たわり特殊なカメラで撮影すると、「がんかもしれない」場所を画像化することができる装置です。

(出典:名古屋第一赤十字病院)

*この装置はPET/CTというCT装置を組み合わせたPET検査装置です。

では、どのような仕組みなのでしょうか。

「特殊な検査薬」に秘密があります。

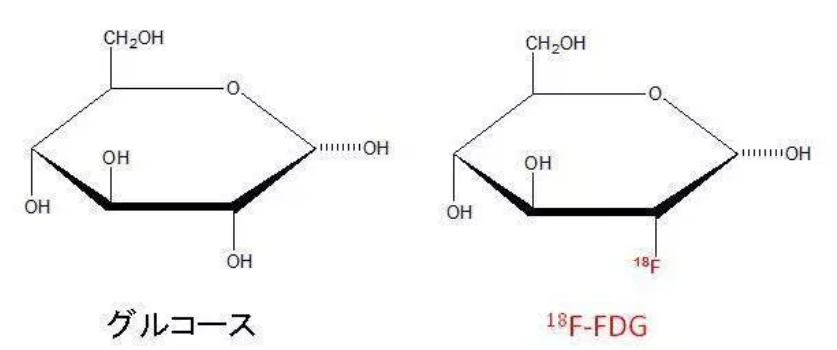

検査薬は通常、「放射性薬剤」と呼ばれる薬剤で、18F-FDG(フルデオキシグルコース)と呼ばれる薬剤が一般に用いられます。

18F-FDGはグルコース、つまりブドウ糖に近い構造をしています。

(出典:chem-station)

ブドウ糖は体中の各細胞にエネルギーを作り出すために取り込まれます。

PET検査は、ブドウ糖が細胞に取り込まれる量を画像化しています。

PET検査で得られる画像は次のような白黒の画像です。

(出典:国立国際医療研究センター病院)

画像の黒い部分は、ブドウ糖が多く取り込まれている箇所を指します。

ではがん検査とブドウ糖、一体どういう関係にあるのでしょうか。

実はがん細胞は、通常の細胞に比べてブドウ糖を取り込む能力が高いのです。

そのため、黒く写った箇所が「がんかもしれない」箇所として映し出されることで、がんかどうかの診断の助けとなります。

PET検査のメリット

PET検査には以下のようなメリットがあります。

- 一度に全身のがん検査ができる

- 患者の負担が少ない

- 転移の状況が把握しやすい

「一度に全身のがん検査ができる」からこそ、患者の負担が少なく、転移の状況が把握しやすいといえるかもしれません。

放射性薬剤を体内に注入するので、少量の被ばくは発生します。

「少量」がどのくらいかというと、3.5mSv程度で1年間に自然界から受ける量の約1.5倍の量です。

(出典:KOMPAS)

PET/CTというCT検査と組み合わせる場合は被ばく量は5~15mSvほどになります。

いずれも放射性障害が起こる線量ではないとされています。

PET検査が苦手なこと

これまで見てきたように、PET検査は全身の状態を一度に確認でき、患者の負担も少ない検査方法です。

ですが、注意しなくてはならないこともあります。

それは、PET検査でわかるのはあくまでも「ブドウ糖がどこに多く取り込まれているか」ということです。

がん細胞の存在以外にも、私たちの体内でブドウ糖が多く取り込まれることがあるのです。

ここでは2つのパターンをご紹介します。

1.生理的集積

例えば、先ほどのこちらの画像。

脳が真っ黒ですね。

これは脳にがんがあるわけではなく、脳にブドウ糖が多く取り込まれている(「集積している」といいます)ことを示しています。

脳のエネルギー源はブドウ糖なので、ブドウ糖が脳に集積するのは正常な反応です。

また、腎臓や膀胱にも、尿に糖が含まれているため集積が見られます。

このような集積は「生理的集積」と呼ばれます。

「生理的集積」か「がん細胞による集積」かの見分けがつきづらいことがひとつめの問題です。

2.免疫細胞による取り込み

生理的集積でもなく、がん細胞でもなく、集積が認められることがあります。

それは、その箇所が肺炎や外傷などの炎症を起こしている時です。

体内に異物が入ってきた時、異物を排除しようと白血球などの免疫細胞が働くことで炎症が生じます。

その免疫細胞のエネルギーも、ブドウ糖です。

そのため、炎症を起こしている箇所にも集積が認められます。

逆に、「炎症を起こしている箇所にブドウ糖が集積する」ことを利用して、炎症性疾患の評価にPET検査を利用する方法もあります。

例えばサルコイドーシスという難病の診断にも適用されています。

サルコイドーシスは、原因不明で様々な臓器に肉芽腫を発症する疾患です。

サルコイドーシスが活動期にあると、ブドウ糖の集積が起こることから診断に用いられています。

生理的集積以外でも、がん細胞による集積ではなく他の疾患の存在を表している可能性があること、これが2つめの問題です。

診断装置での診断はあくまで「補助診断」

ここまでPET検査の原理、メリットと注意すべきポイントを見てきました。

全身一度にスクリーニングできる点はとても有用ですが、がんかどうかの見極めが難しいケースがあることが大きな難点でした。

また、PET検査にはそのほかにも高集積を示す箇所が正確に把握できない、がんによっては集積傾向が低いなどの問題もあります。

これに対して、様々なアプローチがされています。

例えば、PET/CTと呼ばれる装置があります。

これは、PET検査とCT検査を同時に1つの機械で行うもので、両方の画像を重ね合わせることでより正確に高集積を示した位置を把握することができます。

また、PET/MRIというPETとMRIを融合させた装置や、全身を対象にした全身MRIという検査方法も登場しています。

全身MRIでは、PETが苦手とする膀胱がんなどのがんでも発見することができる反面、胃がん、大腸がんなど、PETと同じがんを不得意にしています。

超音波検査などの他の診断装置もそうですが、1つの検査装置の診断結果から、がんであるかどうかを確定するのは困難です。

つまり、1回の検査でがんかどうかを診断できる画像診断方法はなく、あくまで補助診断の位置づけです。

複数の検査装置で得た結果を総合して判断し、最終的には病理検査(細胞の組織を調べる)に基づいて確定するのが通常の流れになります。

まとめ

PET検査は、がん細胞にブドウ糖が多く集まることを利用して行うがんの検査方法です。

全身を1回で、患者の負担が少ない方法で検査ができるという大きなメリットがある反面、がんかどうかを判断するのが難しいというデメリットもあります。

PET検査の性質を理解した上で、スクリーニング検査として行うには有用な検査です。

現在は様々な診断装置による診断の結果を総合して、がんかどうか、またその性質を判断しています。

診断装置は、AI技術の活用が期待される分野でもあります。

将来的には、1度の検査で正確に診断ができるシステムが開発されるのかもしれません。

AI技術と診断装置の研究開発動向にも注目していきたいですね。

その他の検査方法について興味のある方は、こちらの記事もどうぞ。