体の外から中の様子を観察する、「画像診断装置」について学習しています。

画像診断装置には様々な種類がありますが、共通しているのは

「患者の負担を極力減らしつつ、いかに鮮明な画像を得るか」

という課題への取り組みだと感じています。

今日はX線CT装置にフォーカスして、

どのようにこの課題に取り組んでいるのかをご紹介します。

Contents

X線CT装置とは

CTとはcomputed tomographyの略で、日本語では「コンピュータ断層撮影」といいます。

X線という放射線を用いて、体を輪切りにして撮影し、撮影した画像情報をもとに3次元画像をはじめとする、様々な画像を得ています。

このような装置ですね。

(出典:大和市立病院)

下記の黄色部分にX線を放射する「X線管」があり、人体を透過したX線をその下の「放射線検出装置」にて検出し、検出した信号を画像化しています。

(公開特許公報:特開2015-31683より)

X線という放射線を用いている関係上、X線CTにおける「患者に負担のない方法」というのは、主に「被ばく量を下げる」方法の模索になります。

被ばく量を下げるには、照射する放射線量を減らせばよいのですが、話はそう単純ではありません。

なぜなら、放射線量を下げると解像度の高いきれいな画像が得られないためです。

解像度が不十分であれば、誤診や病気の見逃しにもつながりかねません。

なぜ、「高解像度と低被ばく」の両立が難しいのか

「高解像度と低被ばくの両立」について、もう少し詳しくみていきましょう。

X線CT装置は、より速く、より的確な診断ができるように発展してきました。

その発展の状況が現れているのが、「一度に撮影できる範囲の変化」です。

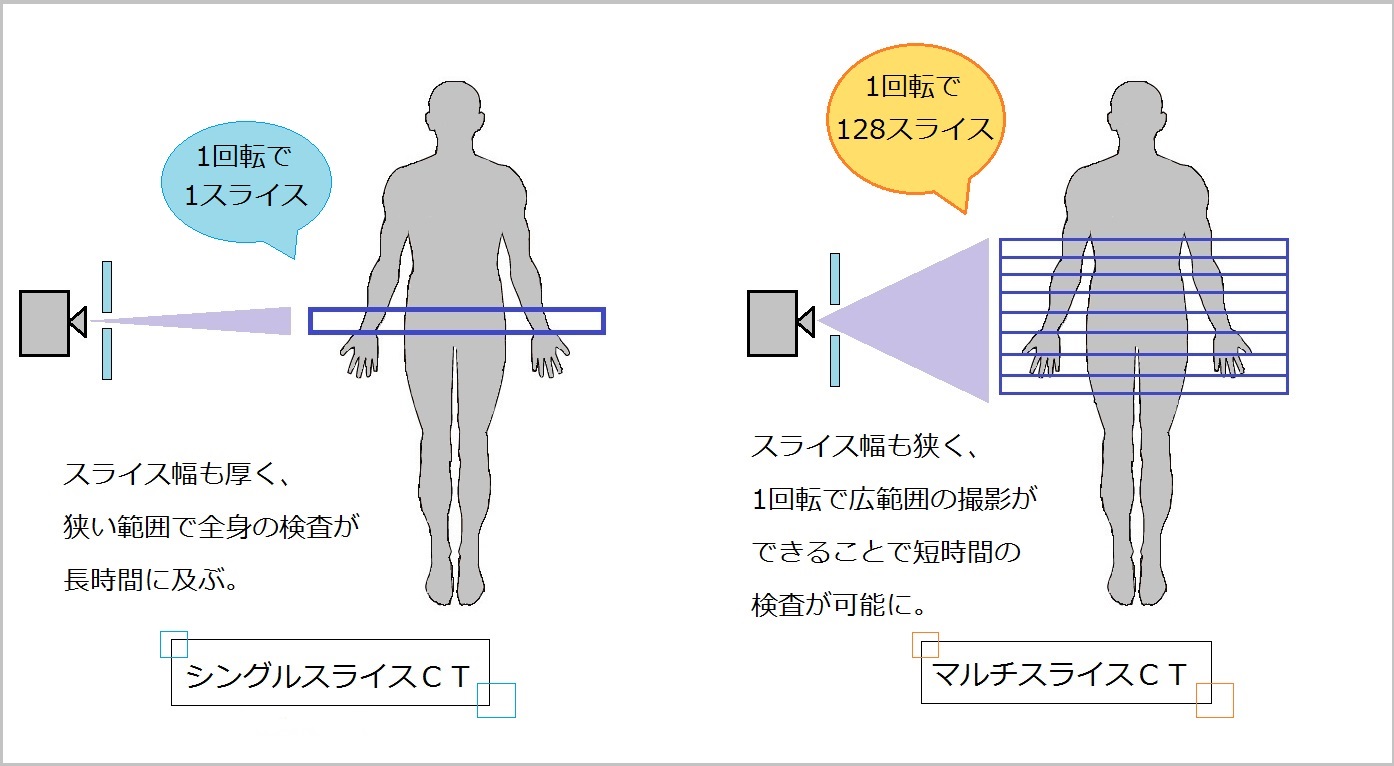

次の図の右側は、現在の主流であるマルチスライスCTと呼ばれる種類のCTです。

(出典:飯綱町立飯綱病院)

このように一度に撮影できる範囲が広いほど撮影にかかる時間は短時間で済みます。

また、撮影する箇所の間隔(スライス幅)を狭くして「薄切り」にすればするほど連続した画像のデータが得られるため、得られる情報は多くなります。

しかし同時に、撮影する箇所は多くなるため、被ばく量も増えてしまいます。

「高解像度と低被ばく」両立へのアプローチ

ではこの難題に各社はどのように取り組んでいるのでしょうか。

特許明細書や各社のウェブサイトなどの情報から、大きく分けて次の2つのアプローチにまとめられます。

- X線照射時間と範囲の最適化

- X線CT装置の構造の改良

1. X線照射時間と範囲の最適化

必要な量を必要な箇所だけに放射する、というアプローチです。

例えば、下記のような方法があります。

あらかじめ照射条件を最適化する

実際にスキャンを開始する前に一度撮影を行い、その情報に基づいて適切な照射位置、条件を設定する方法です。

パルスX線撮影を用いて照射時間を短縮する

パルスX線とは、連続的な照射ではなく間欠泉的に行う照射のことです。

必要な解像度が得られる程度まで、X線照射を間引く方法です。

照射部位によって照射条件を変更する・照射しない

腹部などの部位は、頭部などと比較した場合解像度が低くてもよい場合があります。

その場合に照射を間引いたり、あるいは場所によっては照射しない、という選択を行います。

2.X線CT装置の構造の改良

装置の性能を向上させ、低被ばくかつ高解像度な撮影を行うというアプローチです。

例えば、下記のような取り組みがされています。

- X線管の構造を改良し、不要な被ばくにつながる散乱X線を低減させる

- X線が人体に照射される前にフィルタを設ける

- X線検出器の感度を高める

まとめ

「患者の負担を極力減らしつつ、いかに鮮明な画像を得るか」

この難題に対して、

放射線を必要なところに必要なだけ照射する、という最適化のアプローチ、

そして装置の構造を改良することで

さらに被ばく量を低減させようというアプローチがありました。

今回はX線CTから医療機器に求められている課題について考えてみましたが、恐らくどの診断装置、どの医療装置にも求められている課題であると思います。

次回はまた別の機器を取り上げてみます。

参考にしたサイトなど

- 低被ばくCTの飛躍的進化へ(キヤノンメディカルシステムズ株式会社)

- マルチスライスCTにおける患者被ばくと放射線防護

- X線CTのスライス厚とは?