生体を傷つけることなく内部の状況を把握できる画像診断には、さまざまな種類があります。

代表的な物は、CTやMRI、そして超音波画像診断装置です。

それぞれ、生体にエネルギーを発射して反射されるエネルギーを測定し、電気信号に変換して画像化しています。

超音波画像診断装置の場合、そのエネルギー源は超音波です。

ではこの超音波、どのようにして生まれているのでしょう?

圧電素子を用いた一般的な方法と、近年注目を集めている「光音響現象」を利用した方法をご紹介します。

圧電素子による超音波発生の仕組み

まずは、圧電素子による超音波発生の仕組みと、なぜ圧電素子が使用されているのかを見ていきましょう。

超音波発生の仕組み

圧電素子は、「機械的エネルギー」と「電気的エネルギー」を変換できる素子のことです。

力を加えたら電気が流れる、または電気を流したら振動する、という能力(圧電効果)を持っています。

圧電素子についてもっと知りたい!という方は、こちらの記事もどうぞ。

この圧電効果を利用して、圧電素子に電圧をかけて振動を発生させます。

その振動が超音波です。

その超音波を生体に向けて発射し、反射されて帰ってきた超音波が圧電素子で受信され、今度は逆に振動が電気信号に変換されることで画像を生成します。

(出典:日本電波工業株式会社)

圧電素子を使用する理由

圧電素子を使用する理由のひとつは、

「小さなエネルギーで、より多くの振動エネルギーを得られるから」です。

全ての物体は、外部から力をかけなくても振動する「固有振動数」という周波数を持っています。

この固有振動数と同じ周波数で物体を揺らすと、「共振」といって揺れ方がとても大きくなる現象が起こります。

圧電素子は、超音波領域にこの周波数(共振周波数といいます)を持っているため、超音波を効率よく発生させることができるのです。

光音響現象による超音波発生の仕組み

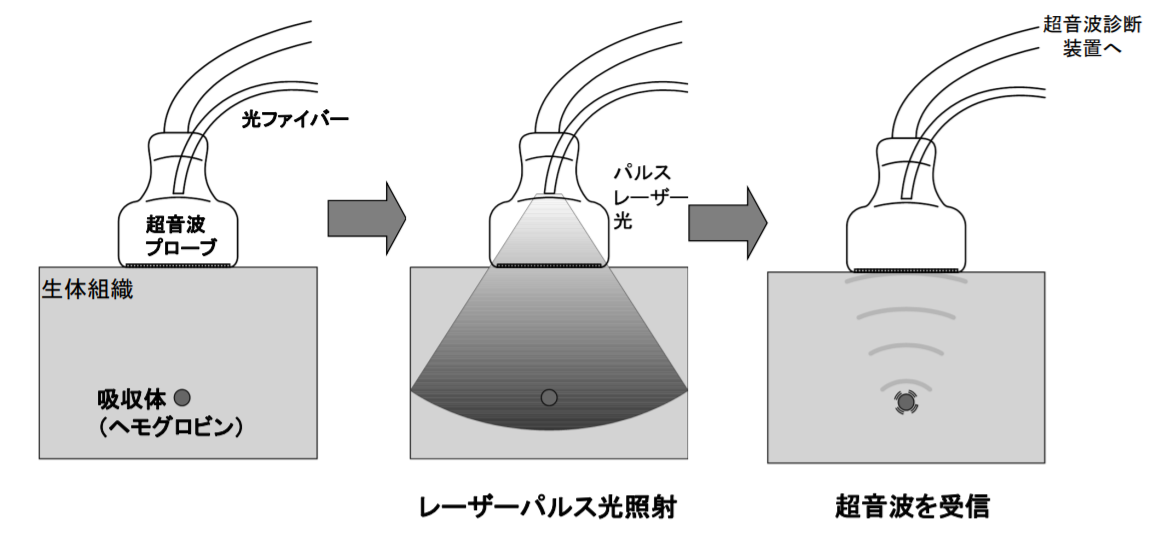

次に、「光音響現象」を利用した超音波発生の仕組みをご紹介します。

光を生体に照射すると生体内の組織が光のエネルギーを吸収し、そのエネルギーによって組織が熱膨張を起こし、光音響波という超音波領域の音波が発生します。

(出典:防衛医科大学校のpdf資料より)

この「光音響現象」を利用した画像化技術は「光音響イメージング」といい、近年注目を集めています。なぜでしょうか。

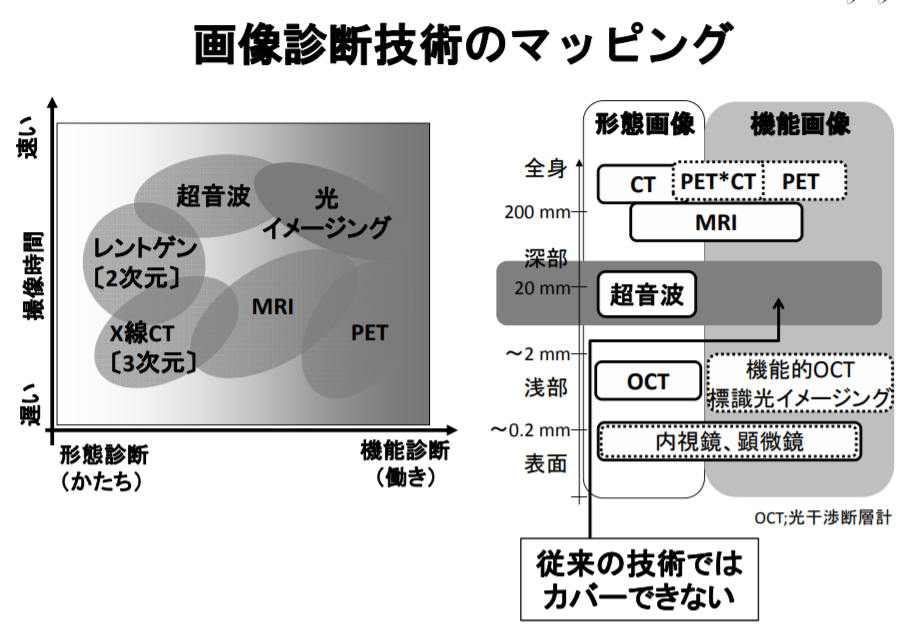

その理由のひとつは、「従来の画像診断装置で得られない情報が得られる」からです。

通常の超音波画像診断装置は、超音波受信データを画像化することで外観や血流などの形態的な情報を得ます。

それに対し、光音響イメージングでは例えば血液分布や量など、より機能的な情報を得ることができます。

次の図のように、従来カバーできなかった診断領域をカバーできる方法なのです。

(出典:防衛医科大学校のpdf資料より)

まとめ

超音波画像診断装置に使用される超音波は、一般に圧電素子を用いて生成されます。

圧電素子は、超音波領域に共振周波数を持っており、効率良く超音波エネルギーを電気信号に変換できます。

一方、光音響効果を利用した画像診断方法もあります。

こちらは従来の画像診断装置でカバーできなかった、機能的診断を行うことができます。

また、光音響イメージングで得た画像と他の方法で得た画像を重ねて表示し、より正確で早い診断に結びつけることもできます。

正確な診断を早く導きだせるように、画像診断装置は日々進化しているのですね。