突然ですが、

「治験に参加して頂けないでしょうか」

と言われたら、どうしますか。

開発中の薬をいち早く試せて、健康診断もできて、しかも人の役に立つ!とポジティブに捉える人、

「えー、副作用とか、何があるかわからないしなんか怖い」と思う人、

さまざまだと思います。

私も実は、後者のタイプでした。

でも、治験って何のためにやるのか、どうやってやっているのかについて学んだら、考えが変わりました。

学んだことを、少しまとめてみました。

あなたの「治験」に対するイメージも変わるかもしれません。

そもそも治験って何?

まず、なんとなくわかっているつもりの「治験」の意味について見てみましょう。

治験とは

wikipediaによりますと、治験とは、

医薬品もしくは医療機器の製造販売に関して、医薬品医療機器等法上の承認を得るために行われる臨床試験

のことを指します。

臨床試験とは、ヒトに対して行う試験のことです。

それに対して動物を用いた試験や実験室内の試験は非臨床試験といいます。

また、治験はヒトに対して行う試験のうち、「医療品もしくは医療機器の製造販売」という限られた目的のために行う試験を指します。

ヒトに対して行う試験全てが、治験と呼ばれるわけではないのですね。

治験を行うタイミング

薬や医療機器は、製造販売を行うのに「厚生労働大臣の承認」が必要です。

承認するためには、

「この薬は安全で、既存の薬と比較してこれだけの効果があります」

ということを証明する必要があります。

その証明のために様々な試験を行います。

治験はその中の試験の一部分に過ぎません。

次の表は、新薬が誕生するまでの経過を示したものです。

(出典:日本SMO協会)

薬の候補となる新しい物質を発見・合成する基礎研究を経て、

次に動物を用いて薬として有効か、毒性はどの程度かなどを研究する非臨床試験を行い、

その次にヒトを用いた臨床研究(治験)を通常3段階に分けて行います。

そして、これまでの実験結果を全てまとめて、承認申請を行います。

申請のための資料は、紙に打ち出して積み上げると数メートルの高さになる、膨大な資料です。

治験は、動物による非臨床試験の結果から、ヒトに投与しても安全であると判断された新薬候補に対して段階的に行われます。

通常、健康な人が参加する治験は、ある段階のものに限られます。

では次に、治験がどのようなステップで行われるか、詳しく見ていきましょう。

治験の分類

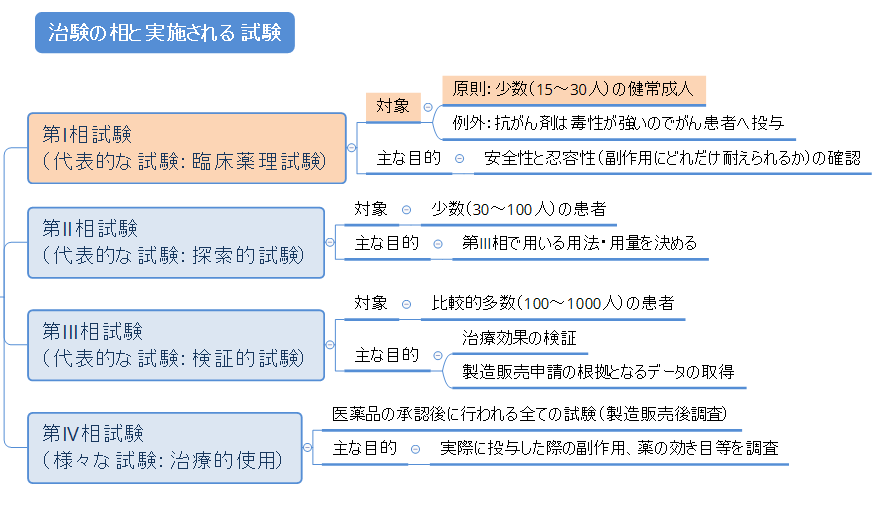

ニュースなどで、「○○に対する新薬の開発がフェーズ3に入った」などと聞いたことがあるかもしれません。

この「フェーズ」が治験のステップにあたります。

承認申請のためのステップは3段階、フェーズIからIII(日本語では第I相試験~第III相試験)です。

下記の表をもとにお話します。

それぞれの相は、対象者と主な目的が異なります。

最終的な目的は「安全で効果のある薬」という客観的なデータを得ることです。

第I相試験は、始めてヒトに投与する試験です。

動物を用いた試験(非臨床試験)のデータから、ヒトに与えても安全と判断したとはいえ、何があるかわかりません。

ですので、まずはリスクの少ない健康な成人で、小規模に行います。

健康な方に対して、治験ボランティアを募集する際の治験とは、一般的にこの第I相試験のことを指しています。

がん治療薬に関しては、健康な方には毒性が強すぎるので、第I相試験から患者さんに投与します。

第I相試験では、「この薬が効くかどうか」はひとまず置いておいて、「この薬をどのくらい投与してもいいのか」という、次のフェーズで実際に患者に投与する際の指針を得ることを目的として行われます。

第I相試験で問題がなければ、次の第II相試験に移行します。

第II相試験は、少数の患者さんに対して投与し、大規模に行う第III相試験の際に使用する薬の用法・用量を決定するために行われます。

そして第III相試験は、第II相試験で得られたデータをもとに、比較的大規模(およそ100~1000人の患者さん)に試験を行います。

第III相試験で安全性と有効性を確認できたら、これまでのデータをとりまとめて、ようやく新薬の製造販売申請となります。

実は製造販売後にも「治験」は第IV相試験として存在します。

薬が販売されて、より多くの患者さんが服用すると、第III相試験までには見られなかった副作用が発生することもあります。

そのようなデータを収集し、適正な使用用量などをさらに見極めることを目的として行われます。

治験って安全?

ここまでで、治験は新しい薬が世に出るまでに必要不可欠な試験であること、

そして段階的に行われることがわかりました。

「薬が販売されるまで」と「治験」の関係はなんとなく見えてきたと思います。

でも、わかることで逆に「怖さ」が増したかもしれません。

特に健康な方を対象として行う第I相試験は、はじめてその薬がヒトへ投与されるのです。

当然副作用の心配がありますし、「100%大丈夫です!」とは誰も保証できません。

治験は「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(GCP省令)という省令で、その実施について詳細に規定されています。

治験の実施前に承認が必要なこと、必ず被験者の事前同意をとることなどが定められています。

次に、治験がどのように行われるのか、簡単に見ていきましょう。

治験の流れ

次の図は、治験依頼者(製薬会社)が治験を依頼してから、治験が実際に行われて依頼者に結果が返送されてくるまでを示した図です。

治験は、依頼者と治験を実施する医療機関だけで行われるものではなく、様々な会社や機関が関係しています。

(出典:https://www.csnt.co.jp/publics/index/20/)

治験依頼者(多くは製薬会社、またはその代理の会社)が治験実施機関へ「治験実施計画書」などの書類とともに、治験の依頼を行います。

治験実施機関はまず「治験審査委員会」を設置し、治験を行ってよいかの審査を依頼し、承認を得る必要があります。

承認を得られたら実際に治験を行いますが、その前に大切なことがあります。

それは、被験者へ書面で治験の内容を説明し、同意を得ることです。

一般的には「インフォームド・コンセント」と呼ばれます。

書面には試験の目的、予想される副作用などがわかりやすく記載されています。

例えば、このようなフォーマットです(大阪国際がんセンターHPよりお借りしました)。

被験者はこの説明文書を読んで、治験に参加することに同意する場合は同意書にサインします。

不安があれば、もちろん同意しないという選択肢があります。

治験に参加することのメリット

いくら、法律に則って安全に配慮して実施されているとしても、

いざ、参加しようと思っても説明文書に「予想される副作用」がずらずらと書いてあったら、私もやはりためらってしまいます。

特に、健康な人を対象として行う治験では、それによって体の調子がよくなるという治療上のメリットを得られることはありません。

また、試験ですので自由な行動も制限されます。

費用に関しては、「負担軽減費」という名目で治験参加に対して若干の対価が支払われます。

ですが、治験に参加している間、仕事ができないという時間的なロスの方が大きいのではないかと思います。

では、逆に治験に参加するメリットは何でしょうか。

私は大きく分けて、次の2つのメリットがあると思っています。

健康診断を無料で受けられる

治験に参加する前には、必ず健康診断が行われます。

治験の条件にあうかどうかの判断ですので、詳細な診断が行われます。

各治験には被験者の条件が定められていますので、参加したくても、健康診断の結果で断られてしまうこともあるかもしれません。

また治験中も、定期的に詳細な検査が行われます。

これらの費用は治験実施団体側の負担ですので、参加すれば「無料で健康診断を受けた」ことになりますね。

新薬開発を通じて社会貢献できる

これまで見てきた通り、治験は新薬の販売にとって不可欠な試験で、治験には治験に参加される方の存在が不可欠です。

つまり、世に出回っている新薬は治験参加者の協力があってこそ、ということになります。

自分が治験に参加した薬が世に出回るのはだいぶ先のことかもしれませんし、もしかしたら途中で開発がストップしてしまうかもしれません。

たとえ開発がストップしたとしても、それは治験によって得られた貴重な結果であり進歩です。

そう考えると、治験に参加することで医療の進歩に一役買っている、ということもできますね。

まとめ

治験とは、新しい薬が世に出るまでに必要な試験のうち、ヒトに対して行われる試験のことです。

治験はその実行に問題がないかが法律に則って審査され、また治験に参加される方の同意を得てから行われます。

副作用の心配はもちろんゼロではありません。

説明を聞いてリスクを承知の上で参加することになります。

それでも、自分が参加した治験によって薬が世の中に出回って、多くの患者さんが救われることで社会貢献できる、という大きなメリットもあります。

治験は関東圏や大都市などで行われることが多いようですが、意外と近所で行われているかもしれません。

興味のある方は、是非一度調べてみてくださいね。