血栓の形成を防ぐ抗凝固薬という薬があります。

ワルファリンという薬が有名ですが、2011年からはDOAC(直接経口抗凝固薬)と呼ばれる新しいタイプの薬が次々と登場しています。

ワルファリンはDOACに取って代わられてしまうのか。

調べてみると、そうとも言い切れないということがわかりました。

抗凝固薬とは何なのか、そしてそれぞれの薬の作用の違いについてまとめます。

抗凝固薬とは

抗凝固薬とは、血液凝固を阻害し血栓の形成を防ぐ薬剤です。

できてしまった血栓を溶解させる血栓溶解薬や、血小板の凝集を防止する抗血小板薬などとは少し異なり、抗凝固薬は血液凝固因子の働きを抑制することで血栓の形成を防ぎます。

まずは血栓形成の仕組みについてみていきましょう。

血栓形成の仕組み

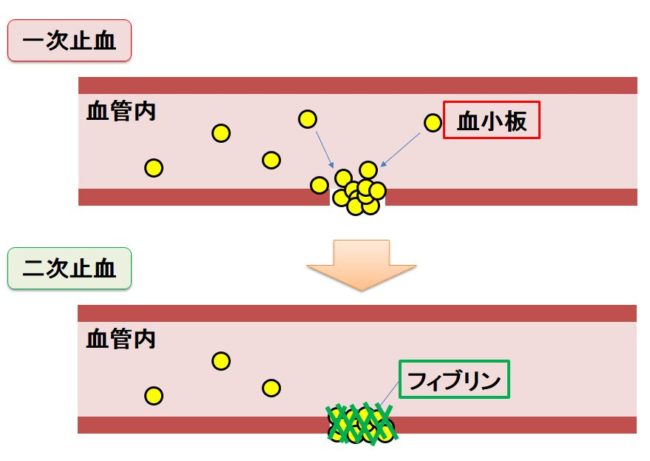

血液が凝固するには、一次止血と二次止血という過程があります。

一次止血では主に血小板による凝固作用が起き、二次止血で血液凝固因子が働き最終的に安定化フィブリンという物質が形成され、これが血栓となります。

(出典:https://medicalcampus.jp/di/archives/5226)

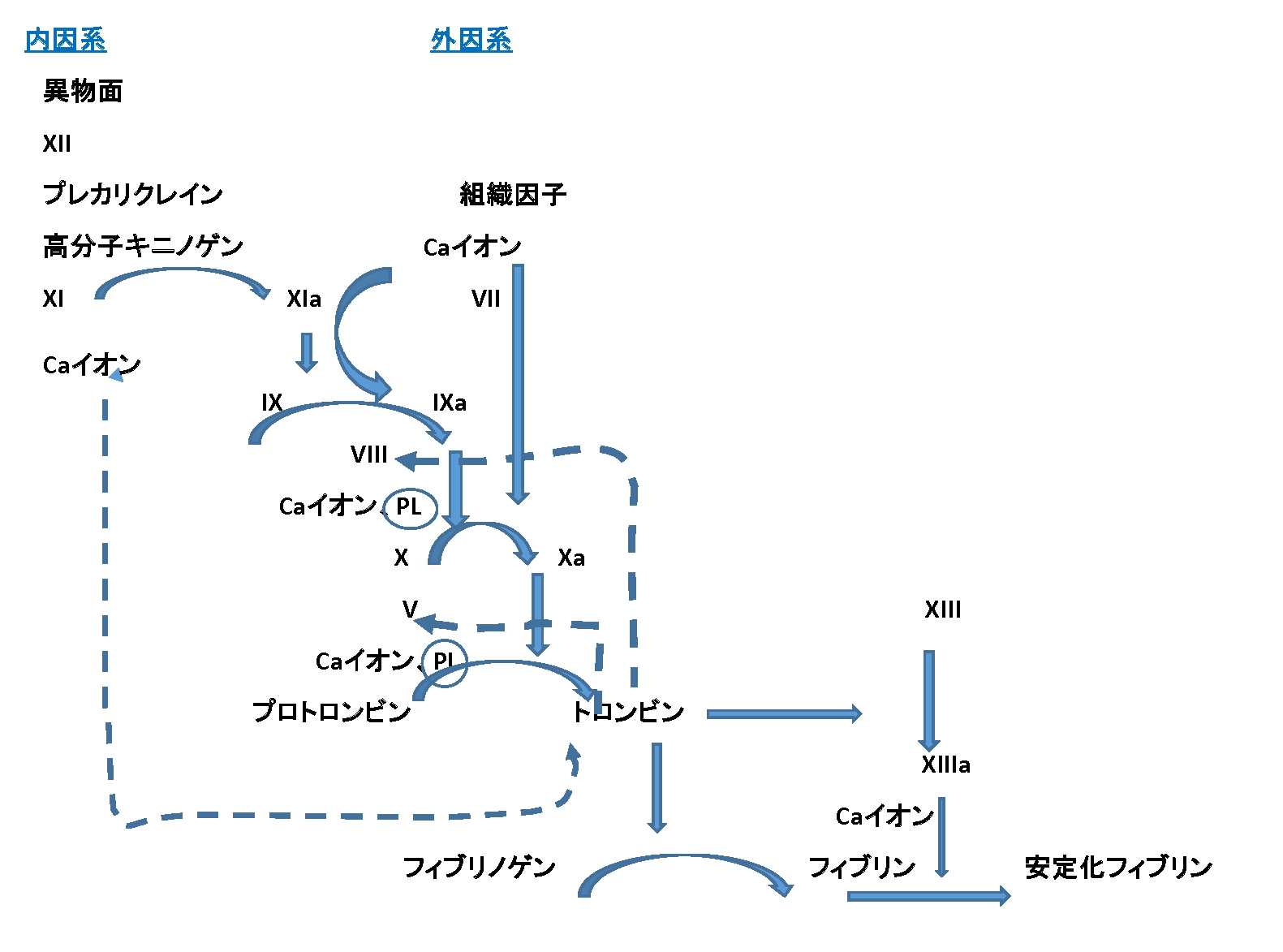

図のように血小板上にフィブリンが形成されるまでには、実は次のような血液凝固因子による連鎖的な反応(血液凝固カスケード)が起こっています。

VIIやXなどのローマ数字で表されているのが血液凝固因子です。

カスケード=滝、のごとく、次から次へ上流から下流へ反応が起こっていくイメージです。

(出典:https://www.jsth.org/glossary_detail/?id=339)

この血液凝固因子に作用し、凝固作用を阻害するのが抗凝固剤の役割です。

抗凝固薬の適応疾患

主に次の2つの疾患の治療や防止に用いられます。

- 非弁膜症性心房細動による虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制

- 静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制

どちらも「塞栓」という言葉が使われていますね。

似たような言葉に「梗塞」があります。

脳梗塞などの「梗塞」はその場所で血管狭窄、血栓が生じますが、塞栓は違う箇所でできた血栓が血流によって運ばれて、血管のある箇所を塞いでしまうことを指します。

非弁膜症性心房細動では、心房が不規則に震えることで血流に異常が生じます。

左心房に特にうっ滞しやすい箇所が生じ、そこに大きな血栓が形成されます。

それが心臓から頚動脈を経由して脳動脈に達し、脳動脈を閉塞させ、虚血性脳卒中を引き起こします。

また肺血栓塞栓症は、下肢静脈で形成された血栓が肺へ戻る血流に乗って、肺動脈を閉塞させてしまう疾患を指します。

いずれも致死的な疾患であり、血栓の形成を防ぐために患者は毎日抗凝固薬を服用する必要があります。

ワルファリンとは

長い間、抗凝固療法を必要とする方の経口薬の第一選択肢はワルファリンでした。

ワルファリンはビタミンKを阻害するビタミンK拮抗剤の一つです。

先ほどの血液凝固因子の中で、その作用を発揮するためにビタミンKを必要としている凝固因子が存在します(プロトロンビン、第VII因子、第IX因子、第X因子の4つ)。

ビタミンKの働きを阻害することで、それらを必要としている凝固因子の働きを間接的に阻害し、凝固作用を抑制します。

ワルファリンの抗凝固作用は強力ですが、いくつか注意しなければならないことがありました。

下記が主な注意点です。

- 血液凝固能の定期的なモニタリングが必要

- 食物や併用薬との相互作用を考慮する必要がある

ワルファリンの添付文書には、次のように書かれています。

【用法・用量】(抜粋)

ワルファリンに対する感受性には個体差が大きく、同一個人でも変化することがあるため、定期的に血液凝固能検査を行い、維持投与量を必要に応じて調整すること。

(http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/670109_3332001F1091_1_11 より)

薬剤は薬効成分を発揮する「有効域」で使用する必要があり、有効域の上限を超えて中毒域に入れば副作用が生じ、下限を超えて無効域に入れば治療効果を得られないことになります。

(出典:http://www.self-medication.ne.jp/kusuri/2006/03/4.php)

臨床試験等で有効域に十分入る用法・用量を確立していても、ワルファリンは個人差が大きいので個人にあった投与量を見極めるために、都度モニタリングする必要があります。

また、ビタミンKの働きを阻害することで抗凝固作用を得ているため、ビタミンKを多く含む食品(納豆、青汁など)を摂取するとワルファリンの効果が弱まります。

併用注意薬も添付文書では4ページにわたって記載されるほど多いため、使用の際には十分注意する必要があります。

DOACとは

DOACとはDirect oral anticoagulantsの略語で、日本語では直接経口抗凝固薬といいます。

2011年より、4種類のDOACが販売されています。

DOACは以下のような特徴があり、上記のワルファリンの欠点を補っています。

- 血液凝固能の定期的なモニタリングは不要である

- 食事の影響が極めて少なく、ワルファリンより併用薬との相互作用が少ない

ワルファリンはビタミンKの働きを阻害することで、凝固因子の働きを間接的に阻害します。

それに対してDOACは直接、単一の凝固因子の働きを阻害します。

薬効がワルファリンよりも安定しており個人差が少ないことからモニタリングが不要であること、

そしてビタミンKとも関係がないため食事の影響も極めて少ないことなどから、医療関係者・患者とも負担が少ないと言えそうです。

DOACはワルファリンに取って代わるのか

ワルファリン一辺倒から、徐々にDOACの導入が進んでいます。

2018年の日経オンラインの記事では、日経メディカル Onlineの医師会員を対象に抗凝固薬のうち最も処方頻度の高いものを聞いたところ、前回調査(2016年9月)に42.6%だったワルファリンは27.1%に低下しています。

着実にDOACの使用割合が増えていると言えそうです。

では今後さらにDOACの使用割合が増えて、完全にワルファリンからDOACに切り替わるのでしょうか。

今回調べた限りでは、恐らくワルファリンはこれからも使われるだろうと思われます。

DOACにもやはりデメリットがあり、現時点ではワルファリンしか使用できない患者もいるためです。

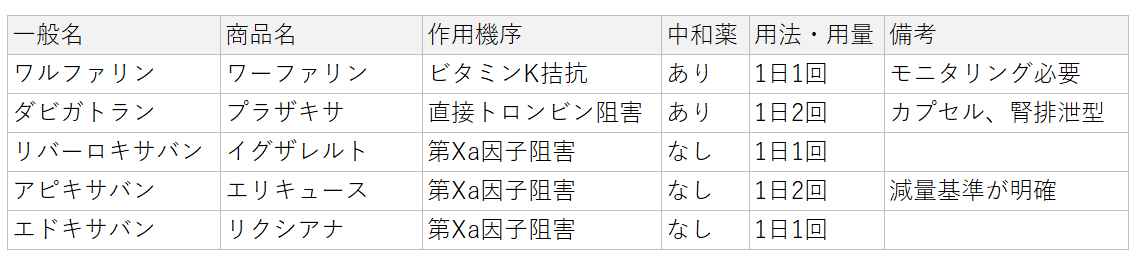

下記にワルファリン、そして4種類のDOACの特徴をまとめました。

ワルファリンを使い続ける理由の一つに、中和薬を持つDOACが少ないことが挙げられます。

中和薬とは、薬効が強く出過ぎた時にその効果を打ち消す薬剤のことを指します。

ワルファリンでは、ビタミンK製剤を静脈投与することで中和することができます。

DOACで唯一中和薬があるのはプラザキサです。

ただし、プラザキサは腎臓で薬物の大半(80%)が排泄される腎排泄型薬物で、腎機能が高度に低下している患者には適用できません。

またワルファリンのデメリットとして挙げていた「モニタリングが必要」というのは、臨床では逆に都度モニタリングすることでコントロールがしやすいという側面もあります。

また薬価の面でも、現状ワルファリンはDOACより安価です。

DOACの中では、服用回数、剤型、適応症や薬剤の減量基準、中和薬の有無などを判断材料にして選択がされています。

特にエリキュースについては、添付文書内でも減薬の基準が明確に記載されています。

これに対して「安心して使用できる」と評価をしている記事もいくつか見かけましたので、「添付文書から使用方法・基準が明確に読みとれる」というのは臨床面では大切な要素と言えますね。

まとめ

今回の調査のきっかけは、2018年度の国内医療用医薬品の売り上げランキングを見ていて、抗凝固薬(イグザレルト、リクシアナ)が上位なのが気になり、添付文書を比較していたことでした。

こちらの記事の通り、抗凝固薬市場は今後も拡大傾向にあります。

現在は中和剤を持つものが限られているなど、使用に注意が必要なDOACもさらに開発が進められていくでしょう。

ワルファリンも、DOACの適用が困難な腎疾患患者などで今後も用いられると思われます。

今後も抗凝固薬の開発動向に注目ですね。

主要参考文献: