喫煙が肺癌のリスクを高めることは、統計的にも立証されています。

ただ、肺癌の種類によって、リスクの高さは異なります。

ではなぜ、タバコの影響を受けやすい癌と、そうでない癌があるのでしょうか。

今日はその違いはどこにあるのか、そして喫煙者がなりやすいといわれる癌の

発生の仕組みをご紹介します。

Contents

喫煙によって発癌リスクが高まる癌の特徴

以前、下記の記事で肺癌(がん)とタバコの関係についてご紹介しました。

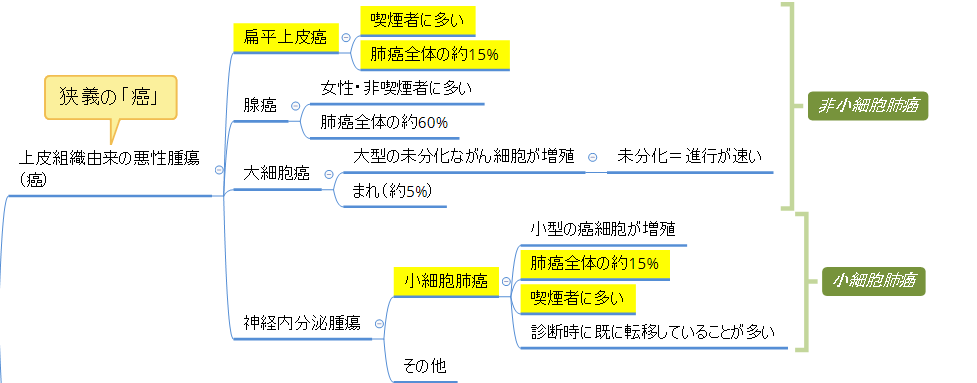

肺癌には主に4種類あり、そのうち「扁平上皮癌」と「小細胞肺癌」が

喫煙者がかかりやすい癌です。

これらの癌は、喫煙者は非喫煙者の12倍~17倍かかりやすいとのデータがあります。

全肺癌に占める割合が最も高いのは腺癌という癌で、こちらは非喫煙者に多い癌です。

では、腺癌と扁平上皮癌・小細胞肺癌の違いはどこにあるのでしょうか。

その大きな違いは、癌の好発部位(できやすい場所)の違いです。

肺癌は、肺門部と呼ばれる気管支から2つの肺に別れる中心部に好発するものと、

肺の奥の方の末梢部分に好発するものに分けることができます。

喫煙によってリスクが高まる癌(扁平上皮癌・小細胞肺癌)は

肺門部(中心部)に好発し、

非喫煙者にも多い癌(腺癌・大細胞癌)は末梢部に好発します。

(出典:シオノギ製薬)

肺門部に多いとされる癌も、末梢部にできることもあります。

また一般的には、肺門部にできる癌は初期から血痰などの自覚症状が見られることが多く、末梢部にできる癌は自覚症状に乏しく、早期発見が難しいとされています。

小細胞肺癌については、末梢部にできた癌が肺門部に転移して症状が出現することもあります。

つまり症状が見られた時には相当進行しているということになります。

小細胞肺癌は、その他の癌(非小細胞肺癌)と性質が異なるため進行度が早く、悪性度の高い癌です。

喫煙による発癌リスクの高い癌が肺門部に好発する理由

それではなぜ、発癌リスクの高い癌は、肺門部に好発するのでしょうか。

これは一概には言えないのですが、

ひとつにはタバコに含まれる成分が、気管支の異物除去機能を失わせて発癌しやすい状況を作り出すことが原因として挙げられます。

どういうことでしょうか。

上皮の構造:気管支の異物除去機能とは

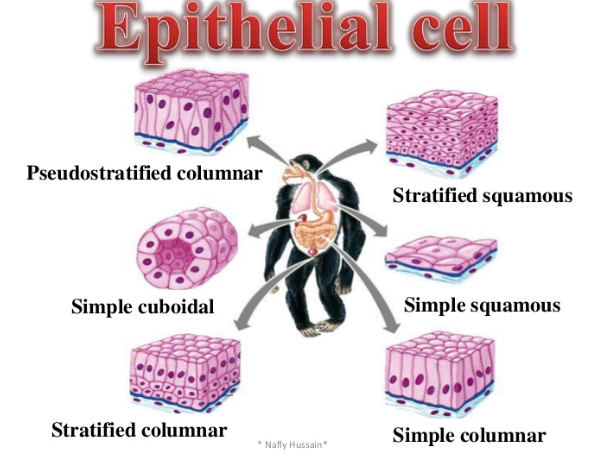

私たちの体の見える部分は、表皮と呼ばれる皮膚によって守られています。

同じように、体の内側の臓器も上皮細胞という細胞によって作られた上皮組織によって覆われています(表皮も、上皮組織の一部です)。

この上皮組織はとてもよくできていて、役割に応じてその性質や形状を変えています。

(出典:slideshare)

例えば血管や肺胞など、物質のやりとりが行われる箇所の細胞はやりとりしやすいように薄くできていて、

表皮や食道など、物理的な刺激から防御する必要のある箇所は多層構造で防御力が高くなっています。

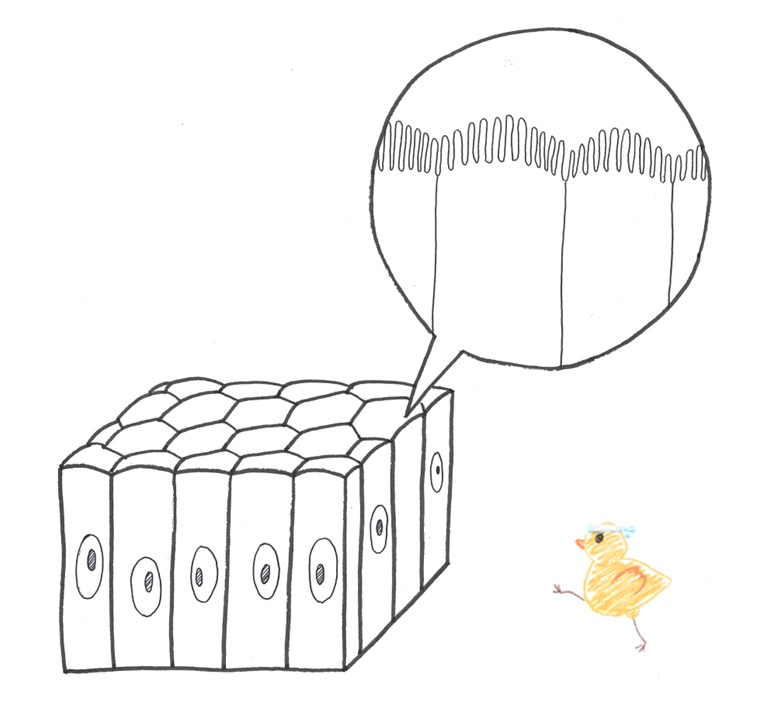

気管支は、異物の侵入を防ぎ侵入してきた異物を速やかに排除するために、「線毛」と呼ばれる細かな毛が表面に生えた「多列円柱線毛上皮」という構造を持っています。

(出典:生命科学教育)

気管支の上皮にはその他、粘液を出す細胞(杯細胞)があります。

気管支は線毛上の粘液が異物をキャッチし、線毛の運動によってその異物を気道の外へ押し出すという異物除去構造を持っているのです。

気管支の奥の方になると、線毛がなく単層の「単層立方上皮」という上皮組織に変わってしまいます。

線毛という異物除去構造がなくなってしまうことで、炎症が起こりやすくなります。

タバコは気管支の上皮細胞の構造を変化させる

タバコに含まれる物質は、気管支の上皮細胞の構造を変えてしまいます。

線毛がなくなり、重層扁平上皮という、表皮や食道と同じ頑丈な組織に変わります。

この組織の変化を「化生」といいます。

気管支の上皮細胞の化生によって、大きく2つの変化が生じます。

ひとつは、線毛という防御機能を失ったことで炎症が起こりやすくなること、

そしてもうひとつは、細胞の組織が変化したことで細胞の異形成が生じやすくなることです。

「細胞の異形成」とはどういうことでしょうか。

「化生」は、正常な細胞が別の正常な細胞の形に変わることを指します。

これに対して「異形成」は、正常な細胞が「通常では見られない形態に変化」することを指します。

この異形成で異常が多く見られる状態は、癌になる一歩手前の状態です。

異形成によって生じた細胞(異型細胞)は増殖スピードが速く、放置すれば組織中に占める異型細胞の割合が増えていきます。

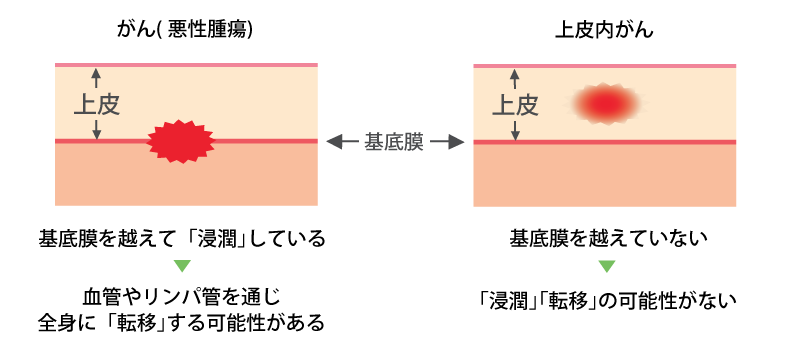

そして扁平上皮全層が異型細胞で占められた時、「上皮内癌」という癌になり、

さらに上皮を突き破って癌細胞が増殖すると、「扁平上皮癌」になります。

下の図でいうと、左側が「扁平上皮癌」のイメージです。

(出典:保険相談サロンFLP)

タバコに含まれる成分で気管支の上皮組織の構造が変わる、それ自体で癌になるわけではありません。

ただ、組織が変わる化生という現象が起こると、異型細胞が発生する異形成が起こりやすくなります。

そのため、喫煙によって気管支上皮に発生する癌のリスクが高まるといえます。

まとめ

肺癌とタバコの関係。

それには気管支の上皮組織の構造が大きく関係しています。

タバコに含まれる物質は、異物を排除する機能を持つ多列円柱線毛上皮を扁平上皮という組織に変えてしまいます。

これにより異物排除機能を失うと同時に、異常な細胞が増殖する異形成が起こりやすくなります。

そのため、喫煙によって肺癌のリスクは高まり、特に多列円柱線毛上皮を持つ肺中枢部の気管支に対する癌発生リスクが高まる、といえます。

次回は肺癌の治療方法について、分子標的薬をメインにお話する予定です。

<追記>

分子標的薬など、がんの低侵襲的な治療方法についてのまとめ記事です。あわせてどうぞ。