こんにちは、asaです。

イートモを購入してから1週間・・・がまだ経過していないくらいなのですが、

既に「買って良かった!」と日々そのありがたさに感謝しつつ、

医療翻訳の学習に励んでいます。

今日は現時点での使い方、思ったことなどをまとめます。

イートモとは

なりた医学翻訳事務所さんより販売されている、

医薬用語に特化した対訳検索ソフトです。

公式サイトはこちらです(http://i-honyaku.life.coocan.jp/iitomosite/index.htm)。

対訳として収録されているジャンルについて、公式サイトから引用します。

医薬品の非臨床文書(CMC、毒性、薬理、薬物動態等)、治験実施計画書、治験薬概要書、コモンテクニカルドキュメント(CTD)、治験総括報告書、照会事項並びその回答、審査報告、添付文書など、医薬分野で翻訳依頼される中心的な文書について約42,000件の対訳を収録しています。

このように、医薬品の製造販売承認などに関わる文書がセンテンスベースで収録されています。

データはエクセルで提供されますので使い勝手が良いです。

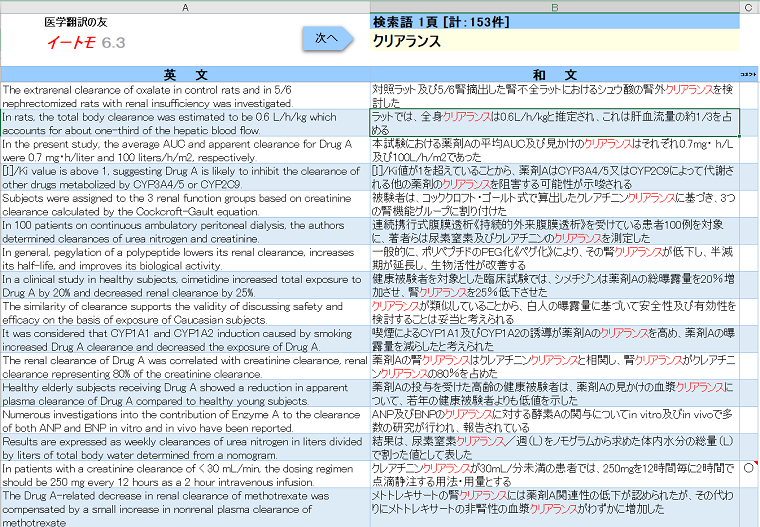

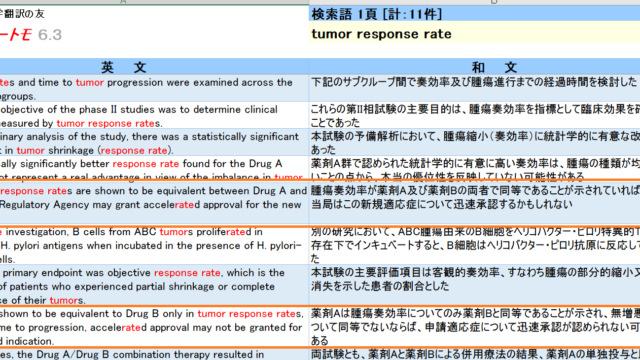

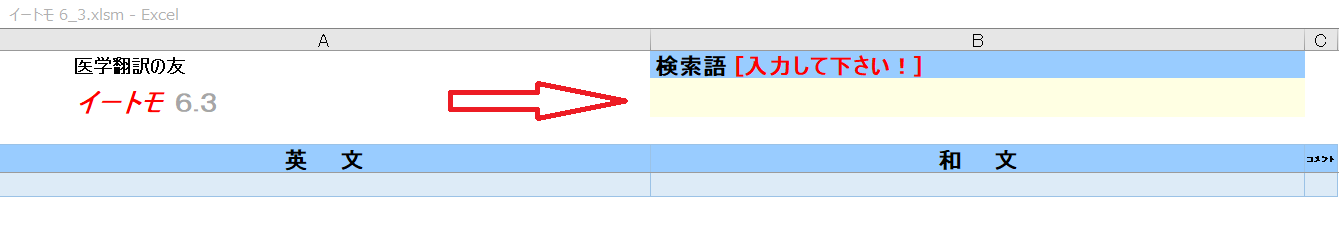

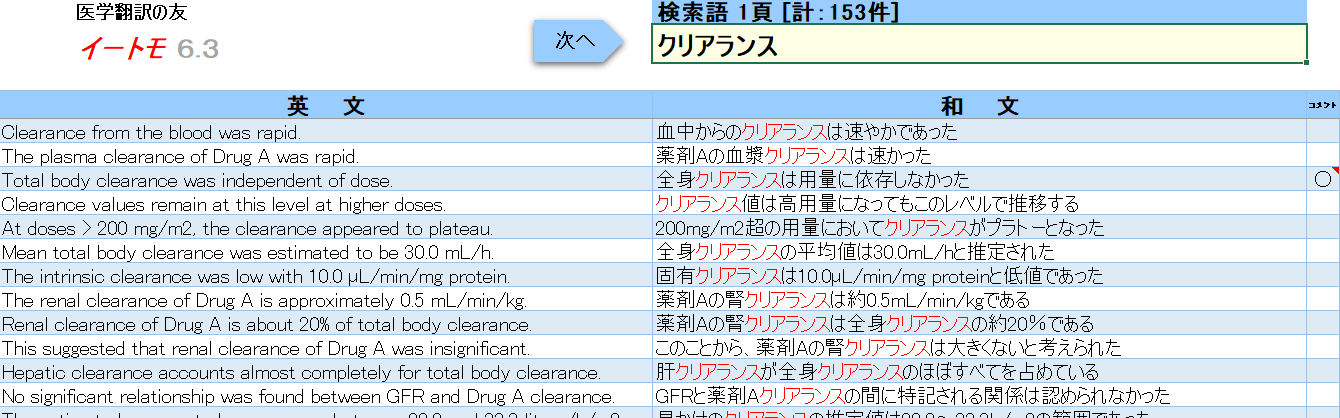

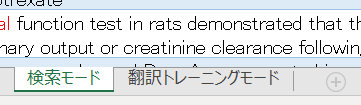

実際の画面で見て頂いた方がわかりやすいと思いますので、どんな感じのソフトなのか、画面コピーで説明します。

このような初期画面から、検索語のセルに検索したい用語を打ち込むだけで・・・

すぐに(長くても3秒以内くらいでしょうか)英文と和文が表示されます。

検索ワードは赤字になります。

英文でももちろん検索可能ですし、例えば「クリアランス renal」と英語・日本語併用で、複数単語で検索することも可能です。

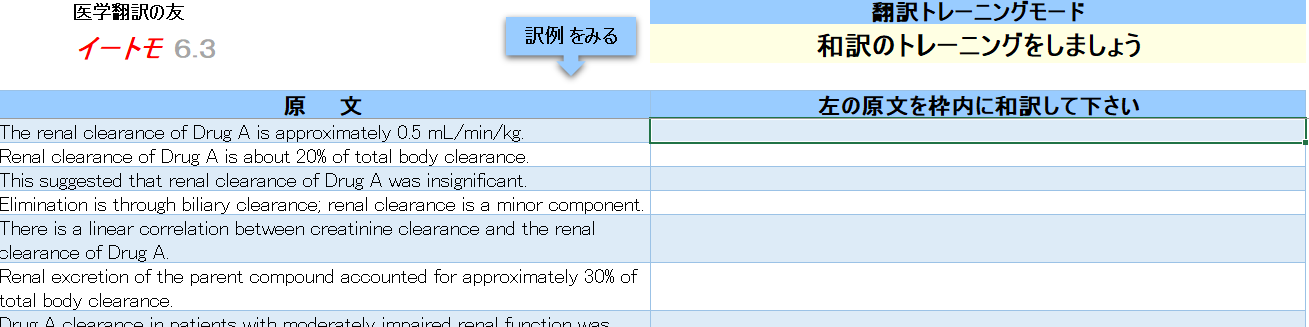

そして、検索だけでなく自分の訳文を打ち込んで対訳と比較するトレーニングモードが搭載されています。

操作は、検索の画面とシートを切り替えるだけです。

先ほど検索した結果の和文部分に入力できるようになっています。

(上の「和訳のトレーニングをしましょう」を切り替えると英訳のトレーニングもできます。)

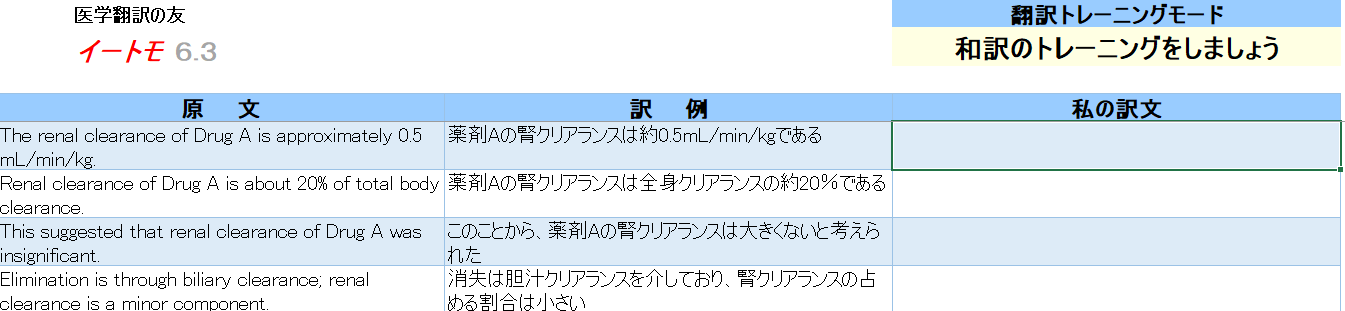

訳文を入力後、「訳例を見る」ボタンを押すと次のような画面になり、訳例と自分の訳を比較することができます。

以上のように、

- 実際に翻訳対象文書となりうる医療文書の対訳集であること

- トレーニングモードが搭載されていること

この2つが、イートモの大きな特徴であると思います。

購入のきっかけ

私は現在、レバレッジ特許翻訳講座で翻訳スキル+αを学習中です。

2ヶ月ほど前から、中国語の医療翻訳の仕事を頂いています。

思いの他医療翻訳にはまってしまったのと、今後の展開を考えた時に、英語の医療翻訳(特に治験翻訳)ができた方が良いと考え、1週間ほど前から本格的に医療翻訳の学習を始めたところです。

イートモについては講座でも薦められていましたし、既に使用している卒業生の方もいらっしゃいます。

ですので医療翻訳をやる、と決めたときにはほぼ購入は決めていました。

そこから、「これは絶対に導入すべきだ」と思ったのは「治験文書とはどんなものか」を理解してからです。

治験関連文書は、日本語、英語、それぞれの文書があっても、対訳の形ではなかなか存在していません。

自分で作るのも膨大な手間がかかります。

プロによる良質な対訳集があるのですからそれを利用しない手はないと思いました。

また今後自力翻訳していく際にも、自分の訳とイートモの訳例とを見比べることで、自分の癖を自覚してプロの医療翻訳者の訳に近づけることができると考えました。

現在の使い方

特許翻訳での学習もそうですが、「意味がわからないものは訳せない」ので、まずは日本語で理解できるかどうか、CTDの臨床部分の資料などを読みました。

その結果、ここは先に少し勉強しておかないと読めない、と判断した統計・薬学の基礎を学習しています。

この学習の過程で、イートモを活用しています。

現在の主な使い方は次の3つです。

本来の使い方からは少しかけ離れているかもしれません。

- 医学英語の表現を知る

- 統計・薬学などの専門用語の使い方を知る

- 学んだ事柄の理解度チェック

1. 医学英語の表現を知る

例えば、「投与」という言葉があります。

私の語彙力は「投与といえばadminister。provideも使うかな?」くらいの医療翻訳をやるには心許ないレベルです。

イートモはこの語彙力を引き上げてくれます。

「投与する」で検索すると、いろんな「投与」が出てきます。

administerを用いるものも確かに多いのですが、気になったのはreceiveという使い方が多いということでした。

例えば、次のような文章です。

Each subject received a single dose.

各被験者は単回投与を受けた

Hemorrhagic complications occurred in 10 patients who received aspirin alone.

出血性合併症はアスピリンの単独投与を受けた患者10例に起こった

対して、adminsterを用いる文章は・・・

Drug A was self-administered at a dose of 1 g for 3 days.

薬剤Aは1gの用量で3日間自己投与した

Drug A was well absorbed when administered orally in solution.

薬剤Aは、溶液として経口投与したとき、吸収が良好であった

ここから、receiveは被験者が主語になって、administerは薬剤が主語になり、しかも投与の方法などについて述べられていることが多いのだなとわかります。

あまりに基礎的な単語かもしれませんが、イートモは医学分野に特化した対訳が豊富なので、「この分野ではこういう使い方をする」ということと、微妙な用語の使い分けが体感として得られます。

2. 統計・薬学などの専門用語の使い方を知る

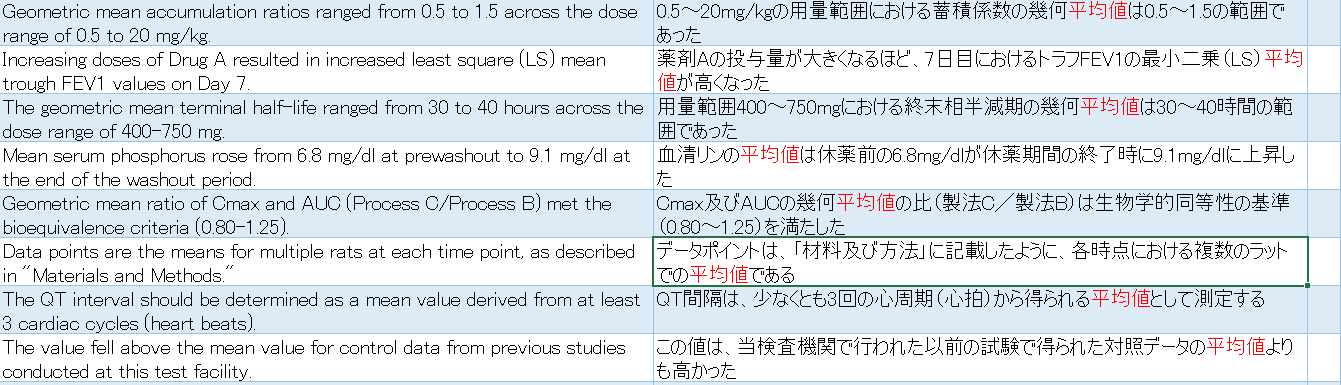

例えば、「平均値 (mean)」、「中央値(median)」という言葉があります。

中央値はデータを大きさ順に並べた際の中央の値を指しています。

データに偏りがあると平均値ではその実体が見えてこないので、中央値を用いることが多い・・・と統計の基礎の基礎の本で学びました。

では、実際に医薬の分野では、平均値と中央値をどのように用いているんだろうか。

イートモはこんな疑問にも答えてくれます。

こちらが平均値の検索結果の一部です。計117件ヒットしました。

こちらは中央値です(計133件ヒット)。

平均値は薬物動態パラメータのようなデータについて述べることが多く、中央値は生存期間や経過時間など、被験者によって確かに差がありそうな項目に用いられているなということがわかりました。

このように、学習した内容に合わせて実際の使われ方を検索しながら学ぶと、理解が深まります。

3. 学んだ事柄の理解度チェック

2.から更に踏み込んで、「学習した内容を理解できているか」をイートモの検索結果で確認することがあります。

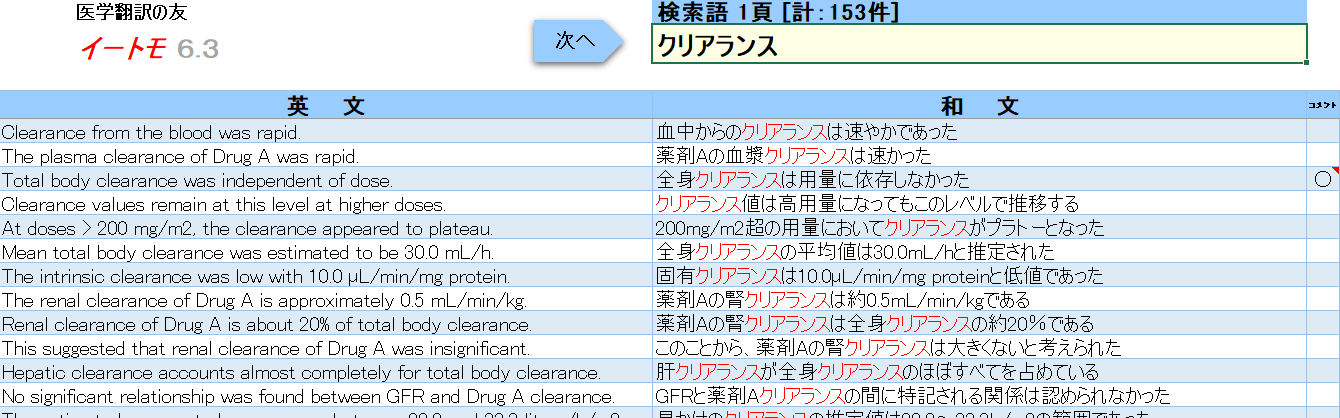

例えば、「クリアランス」という言葉。

一定の時間に血液中からどれだけの薬剤を除去できるかを示す能力で、薬物動態を考える上で重要なパラメータです。

一通り基礎的なことを学んで、クリアランスでイートモで検索したら、153件ヒットしました。

この和文側をざっと見ていって、文章の意味が理解できていなければその言葉はわかっていないということになります。

例えば・・・

Patients with mild to moderate hepatic impairment may need a lower dose due to slower average clearance.

軽度ないし中等度の肝機能障害の患者は、平均クリアランスが遅いため、投与量の減量を必要とするかもしれない

上の文章は、肝機能障害で平均クリアランスが遅くなる理由、そして平均クリアランスが遅い時に投与量の減量が必要になる理由が理解できていればすんなりと頭に入ってきます。

実際に翻訳対象となる文書で使用されているセンテンスですので、「このレベルは理解しておかなければならない」という指標にもなります。

イートモの使い方は無限

上記の使い方を見て、恐らく「それ対訳ソフトでやること?」と思われるかもしれません。

まだ、トレーニングモードでトレーニングする前の準備運動の段階なので、こんな使い方をしています。

これからもちろん、トレーニングモードでがっちりトレーニングを積み重ねて、さらに本来の対訳ソフトとして、案件の訳出の際の参考にするという使い方にシフトしていくと思います。

イートモユーザーの皆さんも、恐らく自分に合った使い方をしているはずです。

エクセルなので、データを加工しやすいのもありがたいです。

私は印刷してノートに貼り付けてメモしたり、単語の使い方を「知子の情報」というデータベースソフトに対訳とともに気づきをメモして保存しています。

様々な使い方ができるイートモ。

本当に貴重なソフトだと思います。

特に医療翻訳を目指している方は是非一度、公式サイトを覗いてみてはいかがでしょうか。

このブログでも、都度紹介していきたいと思います。