明細書を翻訳していた際のミスを取り上げ、その対策を考えます。

今回も、題材は以前のもの(例えば、明細書の翻訳ミスからpH応答性ミセルの仕組みを説明してみる と同じ、pH応答性ミセルによるDDSです)

ミスの概要

「図面の簡単な説明」からです。

原文

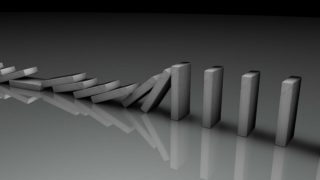

Cytotoxic activity of combination use of free drugs and mixed polymeric micelles against a human breast cancer MCF-7 cell line at 30 hours (A) and 72 hours (B) after drug exposure.

当初訳

(A)薬物曝露後30時間時点及び(B)薬物曝露後72時間時点における、ヒト乳癌MCFー7細胞株に対する、遊離薬物及び混合ポリマーミセルの併用使用における細胞障害活性。

公開訳

ヒト乳癌MCF-7細胞系に対する、遊離の薬物を組み合わせて使用した場合および混合型ポリマー性ミセルの、薬物への暴露後、30時間(A)および72時間(B)における細胞傷害活性。

該当の図面(グラフ)はこちらです。様々な条件での、薬物の濃度と細胞障害活性の関係について比較したグラフです。

グラフ上の青色は薬剤そのままを投与した場合、ピンク色はミセルに担持させて投与した場合を示しています。

このグラフで比較しているのは、

combination use of free drugs(遊離薬剤の組み合わせ=薬剤DOX単独、薬剤WOR単独またはDOXとWORを半々とした場合)

と、

mixed polymeric micelles(様々な条件下で薬物をミセルに担持させた場合)

の細胞に対する毒性です。

そのため、私の当初訳(「combination use of free drugs and mixed polymeric micelles」=「遊離薬物及び混合ポリマーミセルの併用使用」)は誤っています。

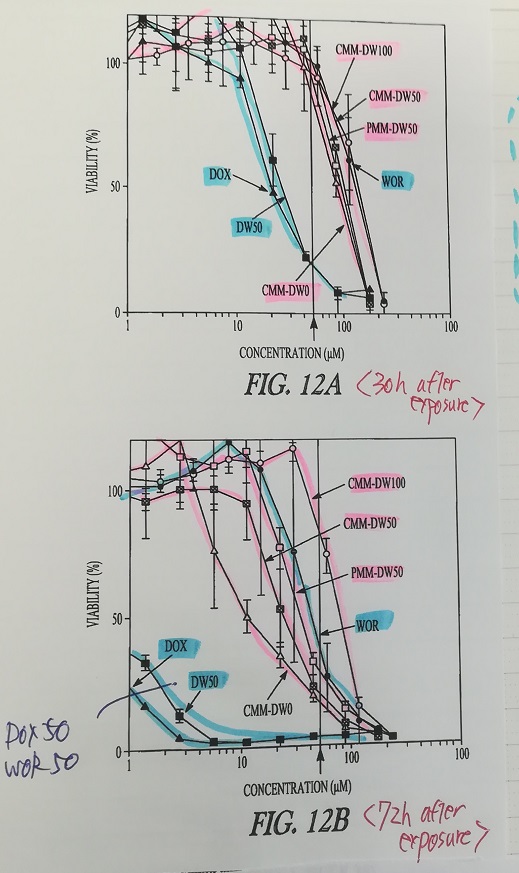

このグラフで比較していることを簡単にまとめると、次のようになります。

ざっくりした比較対象は薬剤そのままか、ミセルか、です。

その中で、薬剤はA単独、B単独、AとBの組み合わせがあります。

ミセルも、何の薬剤を入れたか、どのように薬剤を入れたかでいくつかバリエーションがあります。

複数の具材を裸のままおでん鍋に入れたときの出汁の出方と、巾着にいろんな方法で包んだ場合の出汁の出方の比較・・・のような感じでしょうか(ちょっと苦しい)。

ミスの原因

図(グラフ)を読み取れていませんでした。

もちろん、翻訳時に図は見ていました。

図に書いてあるDOXやらCMM-DW100などの意味も、明細書の別の箇所に書いてあったので確認しました。

それでも間違えてしまったのは、おそらく「combination use of A and B」という言葉に惑わされてしまったことがひとつの原因だと考えています。

組み合わせ→なにかとなにかの組み合わせ→「free drugs」と「mixed polymeric micelles」の組み合わせだ、というふうに判断して、そこで決めつけてしまい、図が示していることと訳文とのずれに気がつきませんでした。

それに加えて、やはり「この明細書の肝はなんなのか」を意識して読み取れていないことも理由のひとつです。

上記のように間違ってcombination useを解釈してしまったとしても、そして図を読み取れていなかった(もしくは、図を見ていなかった)としても、

「薬物単独よりも毒性が少なく、徐放性・標的選択性に優れている方法(ミセルに内包)を提供する」という大枠がわかっていたら、「遊離薬物及び混合ポリマーミセルの併用使用」を行うことがあり得ないことに気づくのではないかと思うからです。

例えば、

方法Aより効果的な方法Bを思いついたとします。

私の訳文では、方法Bの効果を確かめるために、方法AとBを一緒にやってみます・・・といった状態になっています。

常識的に考えて、AとBを同じ条件で行って、それぞれの結果を比較しますよね。

なので、内容を理解していたら「常識的に考えてもおかしい」と気づけるはずです。

そこを気づけなかったのは、大枠を理解するという意味での内容理解と、そもそもの論理力が足りていないのだと考えています。

ミスの対策

- 原文を見る前に、図が何を示しているのか(何と比較しているのか、目的は何なのか)を自分で考える

- 明細書の肝(従来技術における課題、今回の発明の解決手段などを書いたもの)を印刷して見える所におく

- combinationについて、何と何のcombinationなのか確認するアラートをJustRight!上に設定する

(1)はおそらく効果が高いのではないかと思います。「翻訳前に自分軸を持っておけば、誤訳などに気づきやすい」につながる部分だと思うので。

(2)については、正直なところ、どれだけ効果があるかわかりません。

自分の訳文を、原文から離れて読んだ時に「それってあり得ないのでは?」と気づける方法は何だろうか、と考えているのですが、勉強を積み重ねる・論理的思考力を身につける以外に「仕組みで確実に改善できる方法」が見えてきません。

音読する、訳文だけ読むなどは取り入れています。

(2)は気休め程度で考えて、(1)を確実に実行してこの手のミスを撲滅していきます。