2/3追記:「at their C13 and C17 positions のtheirは何を指しているか」からタイトルを変更しました。

記事に今回の特許のしくみを「6歳児向け」に追記しています(このオレンジの点線部分)。結局どういうことだったのか、何をどう間違えたのかが少しわかりやすくなったと思います。

2/1 学習内容

- 昨日自力翻訳分を対訳と比較→ミスの分析

- 対訳学習 進捗:翻訳4166w(うち 自力翻訳0w、チェッカーモードで収集4166w)

*翻訳済計13960w/全15629w、今日登録した用語:106w

今日は、昨日自力翻訳した部分を、公開訳と比較するところから始めました。

その中で自分でも「なぜこんなところで間違える」と思ったどうしようもないミスが発覚しました。

再発防止の一環で痛みを植え付けるためにも、ここに晒します。

明細書の概要

原文:WO2008106129

公開訳:2010-519305

Title:Polymeric micelles for combination drug delivery

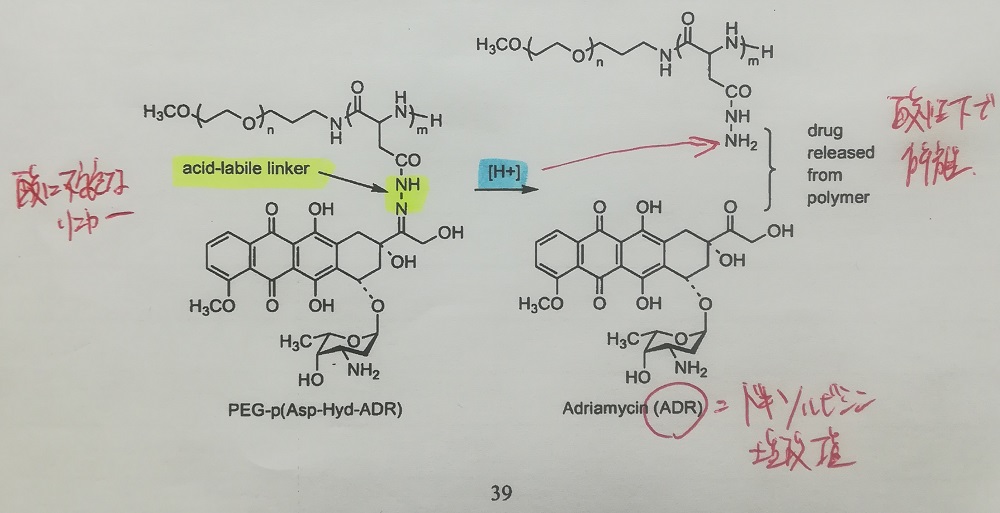

概要:ドラッグデリバリーシステムに関する。疎水性・親水性のブロックコポリマーを作製。疎水性部分(ポリアミノ酸)に酸性環境下で容易に解離する結合によって、薬剤をポリマーに結合させる。

血液循環中(中性のpH)では薬物は放出されず、酸性である腫瘍細胞中で結合が解離することで選択的に薬物を送達できる。

2種類以上の薬物を1つのミセルに担持させて、薬物相互作用による効果の減衰や副作用を生じさせずに送達できることが特徴。

2/3追記:ごちゃごちゃむずかしいこと言ってるけど、要はロボットの腕に敵をやっつける細工をいろいろしてて、それがこれまでにないすごい方法ってことです。後で図で説明します。

ミスの概要

薬物をポリマー鎖にどのように結合させるかについて述べた一文です。

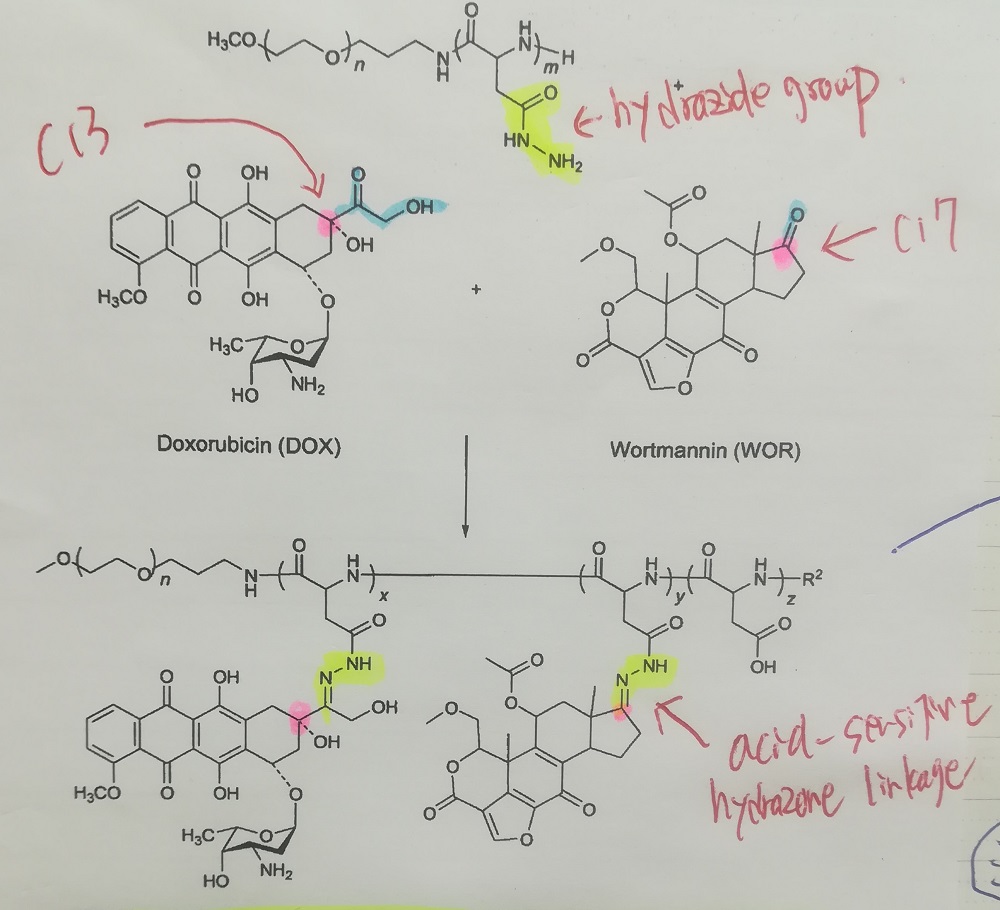

下記の文に登場するDOXとWORは、ポリマー鎖(PEG-p(Hyd) )に結合させる薬物の名称です(後に化学式が出てきます)。

原文:

DOX and WOR were conjugated to the hydrazide groups of PEG-p(Hyd) through an acid-sensitive hydrazone linkage at their 13 -C and 17-C positions, respectively.

当初訳:

DOX及びWORを、PEG-p(Hyd)のC-13位及びC-17位で、酸感受性であるヒドラゾン結合を介して、PEG-p(Hyd)のヒドラジド基にそれぞれ結合した。

公開訳:

DOXおよびWORを、PEG-p(Hyd)のヒドラジド基に、それらの13-C位および17-C位のそれぞれにおいて、酸感受性ヒドラゾン連結を通してコンジュゲートさせた。

「at their 13 -C and 17-C positions」の「their」が何を指しているのかを読み間違えています。

13-C、17ーCは薬物(DOXとWOR)の炭素骨格中の炭素番号を指しているので、このtheirは「DOXとWOR」のことを指しています。

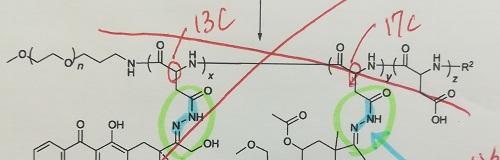

明細書の図を引用して説明します。

図の一番上(赤字のhydrazide group(ヒドラジド基)を持つ化合物)がPEG-p(Hyd)というブロックポリマーです。

その下が2種類の薬物(DOXとWOR)です。

ブロックポリマーのポリアミノ酸の側鎖のヒドラジド基(黄色い部分)と、薬物の特定位置のカルボニル基を反応させ、ヒドラゾン結合させます。

この結合は酸に弱いので、酸性環境下で容易に解離します。

それによってポリマー鎖から薬物が放出されます。

2/3追記:

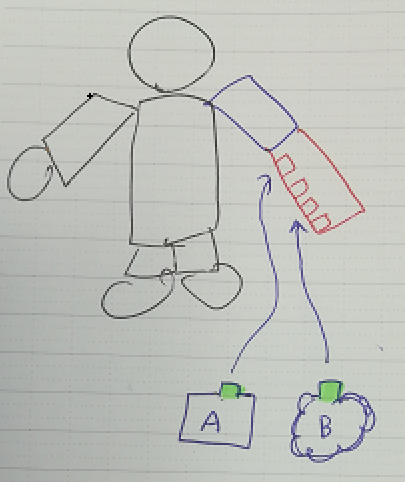

腕に秘密兵器を仕込んだロボットで上のしくみについて説明します。

このロボットの左腕はちょっと変わっていて、腕の先っぽに武器をいろいろくっつけてパワーアップすることができます。しかも、違う種類の武器をくっつけられるんです。

くっつけたところです。

武器にある緑色の部分は特殊なプラグになっていて、左腕の連結部分につなげることができます。

そして、ロボットの怒りメーターがあるレベルになると、左手から武器が勝手に外れて、敵に向かっていきます。

それぞれの武器は、違う攻撃の仕方をするので効果も倍増。

とっても強いのです。

ちなみに、武器は緑色の部分がないと左腕につなげることができません。

でも、下の青色のような「連結パーツ」があれば、つなげることができます。

ちょっと裏技です。

私が何を間違えたのかというと、武器側についている緑色のプラグにはそれぞれC13とかC17とかの番号がついているんですけど、その番号が左腕の赤い部分の差し込み口についている番号だと勘違いしたんですね。

左腕の赤い部分の差し込み口はどれも同じなので、番号で見分ける必要はないため、そもそも番号はついていないんですけどね。

この下からは小学生向けの説明はありません。

図中の「ロボットの怒りメーター」はこの明細書ではpHの違い(酸性側に傾くと放出される)です。他には温度なども「怒りメーター」の代わりになります。

ミスの原因

発覚の経緯

この一文を翻訳する前は、「ポリマーのポリアミノ酸側の側鎖と薬物が結合する」ということは頭に入っていましたが、具体的な結合部位や結合名までは頭に入っていない状態でした。

上記の図(明細書内の図)を確認しながら翻訳したのですが、この際に下記の図(ブロックポリマー)を見て、それぞれの薬剤がx、yという別々の繰り返し単位についていることから、C13、C17というのはポリマー側の番号だと、当初思い込んでしまいました。

つまり、図を見ながら翻訳していたにも関わらず、自分のとんでもない勘違いに気づくことができませんでした。

下記はその当時書き込んでいたノートです。

公開訳を見た時に自分の間違いに気づきました。

さらに明細書の他の部分には、反応性のカルボニル基を持たない薬剤に対して、「geldanamycin(薬剤名) can be readily substituted at its C17 position~」という表記があり、そこからもC17は薬剤側の炭素番号のことを指していることを確認しました。

ミスの原因

下記がミスの原因だと考えています。

- 化学の基礎と明細書の紐付けが出来ていない(化学系の明細書を読む量が足りていない)

- 明細書上のポリマーの構造を理解していない

どちらも連動しているのですが、個別に見ていきます。

化学の基礎と明細書の紐付けが出来ていない

炭素番号の付け方は、「岡野の化学」のビデオの初期の初期にやりました。

もちろん、それが何を指しているかとおおよその番号の振り方のルールは覚えています。

ただ今回、「C13、C17」という数字と図面上の2種類の薬物の化学式、これらを見ても、「この薬物のこの部分は確かに13番目とか17番目くらいだな」という推測のようなものが働きませんでした。

「炭素番号」という言葉は知っていても、それが実務(明細書)でどのように使われているのかがわかっていない状態でした。

根本的な原因は、化学合成系の明細書を読む量が足りていない、ということだと考えています。

明細書上のポリマーの構造を理解していない

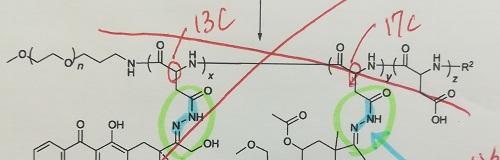

ポリマーについては、下記のような構造をしています。(間違いノートからなので、13C、17Cは無視してください)

どう考えても、ひとつのポリアミノ酸の繰り返し単位(主鎖の[NH-(COCHNH)m-H]の部分)に13番目、17番目という炭素番号がつきそうな長い側鎖はありません。

この図も翻訳時に見ていても、「見ているだけ」になっていて、「そもそも1つの繰り返し単位の中の側鎖は(図で見る限り)1箇所しかないのだから、炭素番号で位置を指定する必要もない」ことに思い至りませんでした。

ミスの対策

- 化学系の明細書(特に実施例、合成反応の所)を読む

- 明細書の図は先読みを働かせながら読む

化学系の明細書(特に実施例、合成反応の所)を読む

今日は「~位で結合」のような同様の表現をgoogle patentsで検索し(J-Platpatはメンテナンス中なので)、知子の情報に入れてミスノートにも貼り付けました。

これまで化学系の明細書を読む割合が少なかった(具体的にどのくらいかは記録がありません)ために、「岡野の化学」シリーズで学んだことと明細書が連動できていないことが最大の問題だと考えています。

DDSの後も、少しスライドさせて医薬品を素材にして学習を進める予定なので、そこで実施例、合成反応を重点的に読むようにします。

明細書の図は先読みを働かせながら読む

今回、図を見つつも勝手な思い込みでミスをしました。

明細書上の化学式を見るときにも漠然と見ずに、「これは何を示している図なのか」「ここが反応しそうだな」という意識を持って読むようにします。

2/3追記:

ビデオセミナー3415号(大学レベルの化学をいかに単純化して活用するか)視聴しました。

この原理はわかっていました。

ビデオ内の同じレベルでの図解もしていました。正しく理解していたと思います。

それでもミスする(そして違和感フィルターが働かない)ということは、そこには何かがあるのだろうと考えましたが、やっぱり「思い込みが激しい」のだと思います。

おっしゃる通り、「their」なのだから複数=薬剤でまず正解が導き出せるはずなのですが、それにも気づきませんでした。

(逆に、この仕組みがさっぱりわからなかったとしたら、英語からヒントを探ると思うので、theirの誤訳はなかったのではないかと思います)

対策としては、

- 明細書などをもっと読むこと

- 後で通して見直すこと(通して翻訳していれば、他の所の記述から違和感を覚えることもあると思うので)。この部分は1時間程度まとめて翻訳してから対訳と比較していました。

だと考えています。

また、何かに例えて理解する・説明するということを最近おそろかにしていたので、(いつも言われていることですが)なるべく取り入れていきます。