Contents

特許明細書がどこまで読めるだろうか

先週、自分で課題を設定し調べてみるという学習方法を取り入れてみました。ビデオセミナー(2554_知識の深掘りレベル)でアドバイスをいただき、関連する特許の一部分だけでも読めるかどうか、やってみました。

電離度、よりもpKa、酸解離定数で調べたほうが幅が広がったので、まずはどんな特許があるのか「pKa」「酸解離定数」のみで検索。

化合物や化合物の製造方法のほか、より具体的な電池やフォトレジスト、トナーなどがヒットしました。

ざっとタイトルや気になった中身を見ていくうちに、カルボン酸の出現率が多いように思い、「pKa カルボン酸」で検索しました。900件以上ヒットしたので、目に留まって、これならなんとなく読めそうだ、と感じたレトルト容器に関する特許を読んでみることにしました。

まだもう少し調べたい、よくわかっていないところも多いです。ただ、きりがないのと今日アップすると宣言したので今の時点での知識で書いていきます。

読んだ特許

下記の特許をざっとほぼ全部、関連するところをじっくり読みました。

特開2018-1461(P2018-1461A)

【発明の名称】多層構造体及び熱成形容器

【出願人】【氏名又は名称】株式会社クラレ

このようなレトルト容器についての特許です。(明細書より引用)

以下、特許の概要と関連する部分を引用します。

(57)【要約】

【課題】ガスバリア性及び水蒸気バリア性に優れ、かつ溶融成形により容易に製造することができる多層構造体及び熱成形容器を提供する。

【解決手段】第1層及び第2層を含む多層構造体であって、第1層は下記式(1)で示される繰り返し構成単位を90モル%以上有する樹脂(A)と、25℃における酸解離定数の逆数の対数値pKaが3.5~7.0である酸の金属塩(B)とを含み、第2層は樹脂(A)とは異なる樹脂を含む多層構造体、及びその熱成形物である熱成形容器が提供される。【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1層及び第2層を含む多層構造体であって、

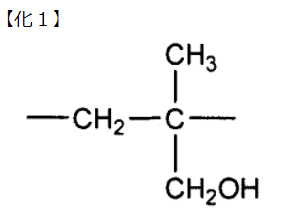

前記第1層は、下記式(1):

で示される繰り返し構成単位を90モル%以上有する樹脂(A)と、25℃における酸解離定数の逆数の対数値pKaが3.5~7.0である酸の金属塩(B)とを含み、前記第2層は、前記樹脂(A)とは異なる樹脂を含む、多層構造体。

【発明を実施するための形態】

【0039】

(1-2)金属塩(B)

第1層(及び第1層を構成する樹脂組成物)は、25℃における酸解離定数の逆数の対数値pKaが3.5~7.0である酸の金属塩である金属塩(B)をさらに含有する。金属塩(B)を含有させることによって、優れたガスバリア性を確保しつつ、樹脂組成物の熱安定性を向上させることができる。金属塩(B)は、1種のみを用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。【0040】

金属塩(B)を構成するカチオンは、樹脂組成物の熱安定性の観点から、周期表の1族に属する金属のイオン、すなわちアルカリ金属イオンであることが好ましい。中でも、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン及びルビジウムイオンであることがより好ましく、ナトリウムイオンであることがさらに好ましい。【0041】

金属塩(B)を構成するアニオンは、25℃における酸解離定数の逆数の対数値pKaが3.5~7.0である酸のアニオンである。中でも、樹脂組成物の熱安定性の観点から、脂肪族モノカルボン酸イオンであることがより好ましい。樹脂組成物の熱安定性の観点から、pKaは4.0~6.5であることが好ましく、4.2~6.0であることがより好ましい。【0045】

本発明の要旨及び技術的範囲を何ら制限するものではないが、金属塩(B)を含有させることによる樹脂組成物の熱安定性の向上は、次のような作用に起因することが考えられる。すなわち、樹脂組成物に含まれる樹脂(A)が有する一級水酸基は、保管時及び/又は溶融成形時に空気中の酸素で酸化され、カルボキシル基を生じる。溶融成形時にカルボキシル基が一級水酸基と反応すると、分子間架橋が起こって増粘してしまう。金属塩(B)を加えて樹脂組成物のpHを塩基性とすることで、カルボキシル基と一級水酸基との反応を抑制し、熱安定性を向上させることが可能となる。

この【0045】の記述が、酸・塩基が実際の特許にどう影響するのかを考えるにはちょうど良いのではないかと思い、この部分を1文1文ブレークダウンしながら理解していきました。

思考の跡

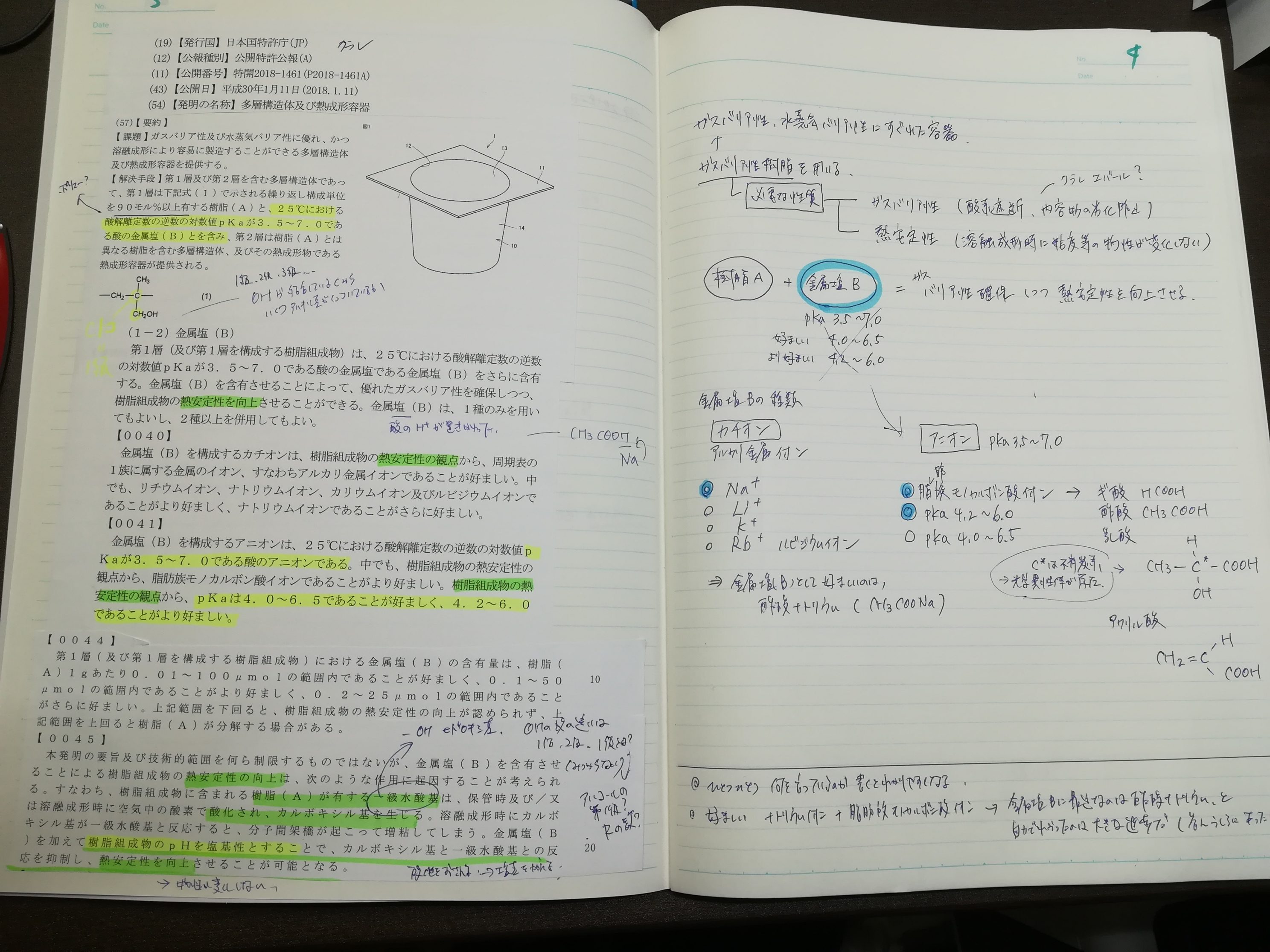

特許についての大まかな理解

まずは、ざっくりとこの特許に関する概要を把握しました。

ものとしては、よく見る食品を入れる樹脂容器ですね。

ガスバリア性(酸化による内容物の劣化を防ぐ)に優れ、且つ加工が容易となるよう熱安定性に優れた容器であるところに特徴があります。

そして、熱安定性に優れた容器にするために、樹脂に金属塩を添加します。その添加する金属塩の酸性度が、熱安定性を決める一つの要素となっています。

熱安定性については調べるとだいぶ遠くなってしまいそうだったので、ここでは「溶融成形時に粘度等の物性が変化しないこと(上記明細書【0002】より)」の理解でとどめています。

こんな感じで関連する部分だけとりあえず抜き出し、書きながら理解しました。

その後、【0045】の記述について、1文ずつ理解していきました。

樹脂組成物に含まれる樹脂(A)が有する一級水酸基は、保管時及び/又は溶融成形時に空気中の酸素で酸化され、カルボキシル基を生じる。

いきなり「一級水酸基」という見慣れない言葉に出くわしました。これはOH基が直接結合している炭素と結合するアルキル基の数が1つ、ということですよね。

そのあと酸化されてカルボキシル基(カルボキシ基)を生じる、とあったので、1級アルコールの酸化を思い出しました。

溶融成形時にカルボキシル基が一級水酸基と反応すると、分子間架橋が起こって増粘してしまう。

反応はカルボキシ基(COOH)とヒドロキシ基(OH)間の水素結合だろうな、と思ったのですが、それを「分子間架橋」というのだろうか・・・と少し調べました。今までの水素結合に関する学習で、「架橋」という言葉は出てこなかったように思ったからです。

架橋についてはいままでしっかり勉強しておらず、スパゲッティ状にポリマーが絡み合っていて絡み合えば合うほど結合が固くなる(固体になる)ぐらいの理解でいました。

いろいろ調べた結果、ポリマーを連結し反応させ、化合物の物理的・化学的性質を変えることが架橋なので、水素結合もそこに含まれるだろうという結論になりました。

「分子間架橋が起こって増粘してしまう」に関しては、ビデオセミナーで話されていた月見団子がくっついているイメージを思い浮かべました。

金属塩(B)を加えて樹脂組成物のpHを塩基性とすることで、カルボキシル基と一級水酸基との反応を抑制し、熱安定性を向上させることが可能となる。

ここが大事なところかと思います。はじめに読んだとき、「なんとなくわかるようなわからないような」でした。もう少しブレークダウンします。

(1)金属塩(B)を加えて樹脂組成物のpHを塩基性とすることで、

金属塩(B)については、明細書の中で選択肢がいくつか挙げられており、より好ましいとされていた酢酸ナトリウムで考えます。

まず、酢酸ナトリウムが塩基性である理由がパッと思い浮かびませんでした。今までの学習でわかってて良い内容なんですが、少し切り口が違うと全く応用が利かないというのが良くわかります。

高校生向けのサイトを見て、そうだよな、と理解しました。理解した内容は、下記の通りです。

- 酢酸ナトリウム(CH₃COONa)は酢酸(CH₃COOH)と水酸化ナトリウム(NaOH) からできた塩で、水溶液中でほぼ100%電離してCH₃COO⁻とNa⁺に分かれる。

- 溶媒である水もわずかに電離してH⁺とOH⁻に分かれている。

- CH₃COO⁻は弱酸で電離度が低くイオンの状態では不安定なため、H⁺と結合し酢酸(CH₃COOH)になりやすい。

- H⁺とCH₃COO⁻の結合が進む結果、水溶液中のH⁺は減る

- かたや、NaOHは強塩基でほぼ100%電離し、OH⁻はイオンの状態で安定なので OH⁻は減らない

- そのため、酢酸ナトリウムは塩基性を示す

(2)カルボキシル基と一級水酸基との反応を抑制し、

- カルボキシ基と一級水酸基との反応=水素結合

- 反応を抑制=水素結合が起こりにくくなるようにする

- 結合が起こりにくい=極性が低い、電子の偏りがない、安定している

・・・と考えはじめたのですが先に進まず。

「pKa4.2~6.0がより好ましい」という明細書の記述から、そういえば、とpKaとpHの関係について思い出しました。

酸の強さについて調査をしていた時に保存していた島津製作所の解説ページをもう一度見直して、

酢酸ナトリウムは緩衝液として使用されるということ?

pHを安定させて酸化反応を起こりにくくさせる、ということ?

と少し引っかかった感じがあったので、緩衝作用について少し調べました(こちらのサイトなどを参考にしました。)

酢酸ナトリウムからCH₃COO⁻が大量に出ているため、カルボキシ基のCOOHがイオン化するのを抑制される、ということでしょうか。

このあたりは時間切れでちゃんと調べられてません。だいぶ違う方向に行ってるのかもしれないです。

(3)熱安定性を向上させることが可能となる。

反応を抑制することで、必要以上に反応が起きないようにする。

「抑制」なので、全くCOOH基とOH基の反応が起きない(=水素結合していない)とそれはそれで問題となるのだろうと理解しました。

明細書のこの部分からそう読み取りました。引用します。

【0044】

第1層(及び第1層を構成する樹脂組成物)における金属塩(B)の含有量は、樹脂(A)1gあたり0.01~100μmolの範囲内であることが好ましく、0.1~50μmolの範囲内であることがより好ましく、0.2~25μmolの範囲内であることがさらに好ましい。上記範囲を下回ると、樹脂組成物の熱安定性の向上が認められず、上記範囲を上回ると樹脂(A)が分解する場合がある。

- 酢酸ナトリウムが少ない=熱安定性向上しない(増粘が抑えられない)

- 酢酸ナトリウムが多い=樹脂が分解する(結合が弱くなりすぎて分子として維持できない)

ということかなと理解しました。

まとめ

「知識がない中で特許を読もうとするとこうなる」というのが良くわかりました。

それでも、全く歯が立たないわけではなく、あ、なんとなくわかる部分があるということもわかりました。この部分をどんどん増やしていって、特許を見た時に頭の中で瞬間的にスパークしていくのが、知識がつながった感覚なのでしょうね。

学んだ知識を明細書でどう使われているかを確認しつつ、ガンガン学習を進めていきます。

ただ、こうやって一つの特許をある程度理解して読むよりも、今の段階ではキーワードを拾って、どういう分野で使われているのかをマインドマップなどでまとめる、という手段のほうが有効なのかな?とも思ってます。

今回もそのつもりだったのですが、やはりはまり込んでしまいました。

今回かかった時間:

- 関連特許の検索(どのような特許があるか調べ、ざっと見る):約2h

- 今回内容を確認した特許の内容を理解する:約8h

- ブログにアウトプット:4h40m

*ブログに先日プラグインを導入し見出しを設定して見やすくなった!と喜んでいたのですが、今日は見出しに泣かされました。意図しないところに見出しが設定されて、なかなか消えず、30分以上時間を取られました・・・

学習記録と行動計画

3/6(火)の学習記録

- 学習時間:6h20m

- 学習内容:酸の強さに関する学習から、pKa、電離度を切り口に検索した特許(樹脂容器に関する特許)の関連する部分を読み、わからないところを調査

- 月曜日から記録している会社での時間管理表に、さらに予定終了時間を付け加えて運用した

3/7(水)の行動計画

- この1週間に学習した内容の振り返り