何度目かの「わかった」詐欺

昨日、その前日に学習した熱、熱量、比熱、熱容量について書きました。

すっかりわかった気になってたんですが、その次のビデオセミナーで前回の復習といった感じで、管理人さんが図解されてました。

その解説を聞きつつ同じように手を動かしていたら、はっと気づきました。

前日の時点で、完全には理解していなかったことに。特に温度と熱量の関係を曖昧にしていました。

このまま進んでは、いかんな。

ということで、もう一度熱、熱量、熱容量、比熱についてまとめたいと思います。

熱、熱量、熱容量、比熱 って何だろう?

まず熱とは、エネルギーの流れです。高温から低温へ流れます。

そのエネルギーの量を熱量といいます。

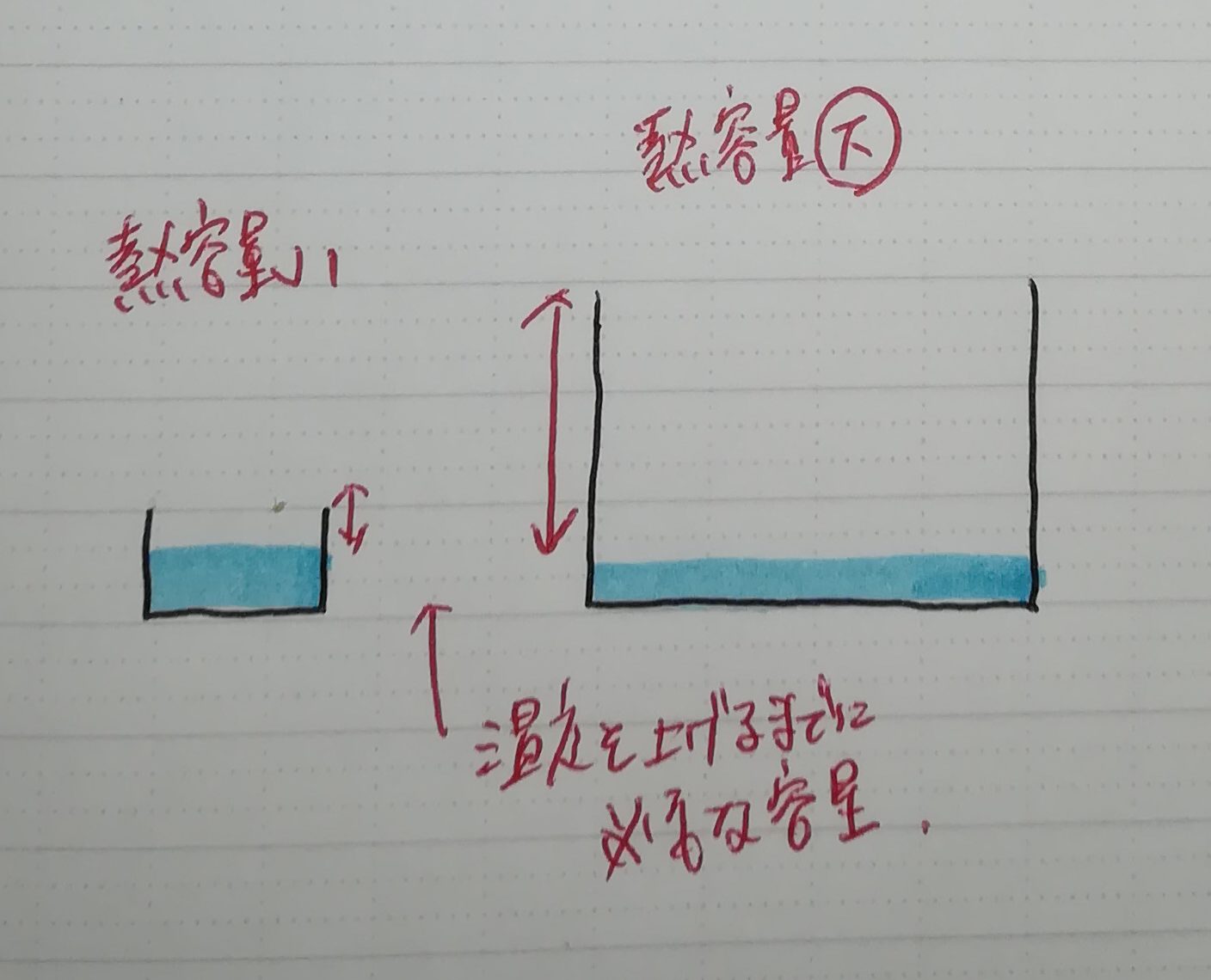

似たような言葉に、熱容量があります。

熱容量は、物質の温度を1K上げるのに必要な熱量のことをいいます。

水など同じ物質同士で比較する場合、その質量が大きいほど大きくなります。質量が大きいほど、温度を1K上げるためにより多くの熱量が必要、つまり温度が上がりにくく下がりにくいということになりますね。

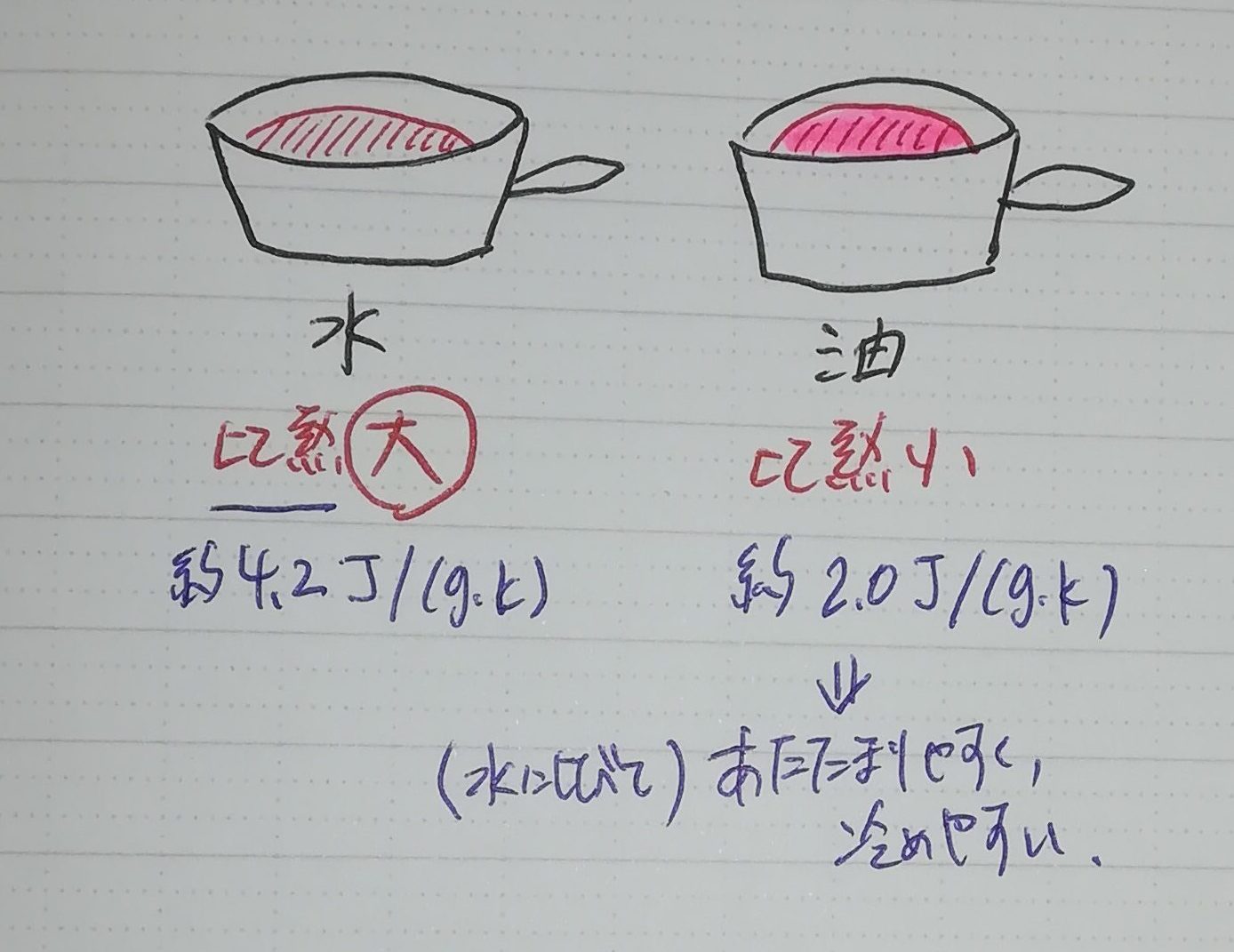

では違う物質、例えば水と油を比較した場合はどうでしょうか。

料理をされる方は感覚的にわかると思うんですが、油ってすぐ温度上がりますよね。

揚げ物をしていても、温度がすぐ上がるので焦げてしまったり、慌てて弱めたら弱くなりすぎて衣がべたべたになったり・・・(料理苦手です)

これは、水よりも油は温度が上がりやすい性質を持っているからなんです。

この、物質ごとに持っている「物質1gの温度を1K上昇させるのに必要な熱量」のことを比熱といいます。

水の比熱は約4.2[J/(g・K)]ですが、菜種油の比熱はその半分の約2.0[J/(g・K)]程度です。

そのため、早く温度が上がるのですね。

ここまでで、熱、熱量、熱容量、比熱について簡単に説明しました。

比熱は物質1g当たりと決まっているので、その大きさは個々の物質の種類のみで決まります。

熱容量は任意の質量についてなので、比熱と質量の大きさで決まります。

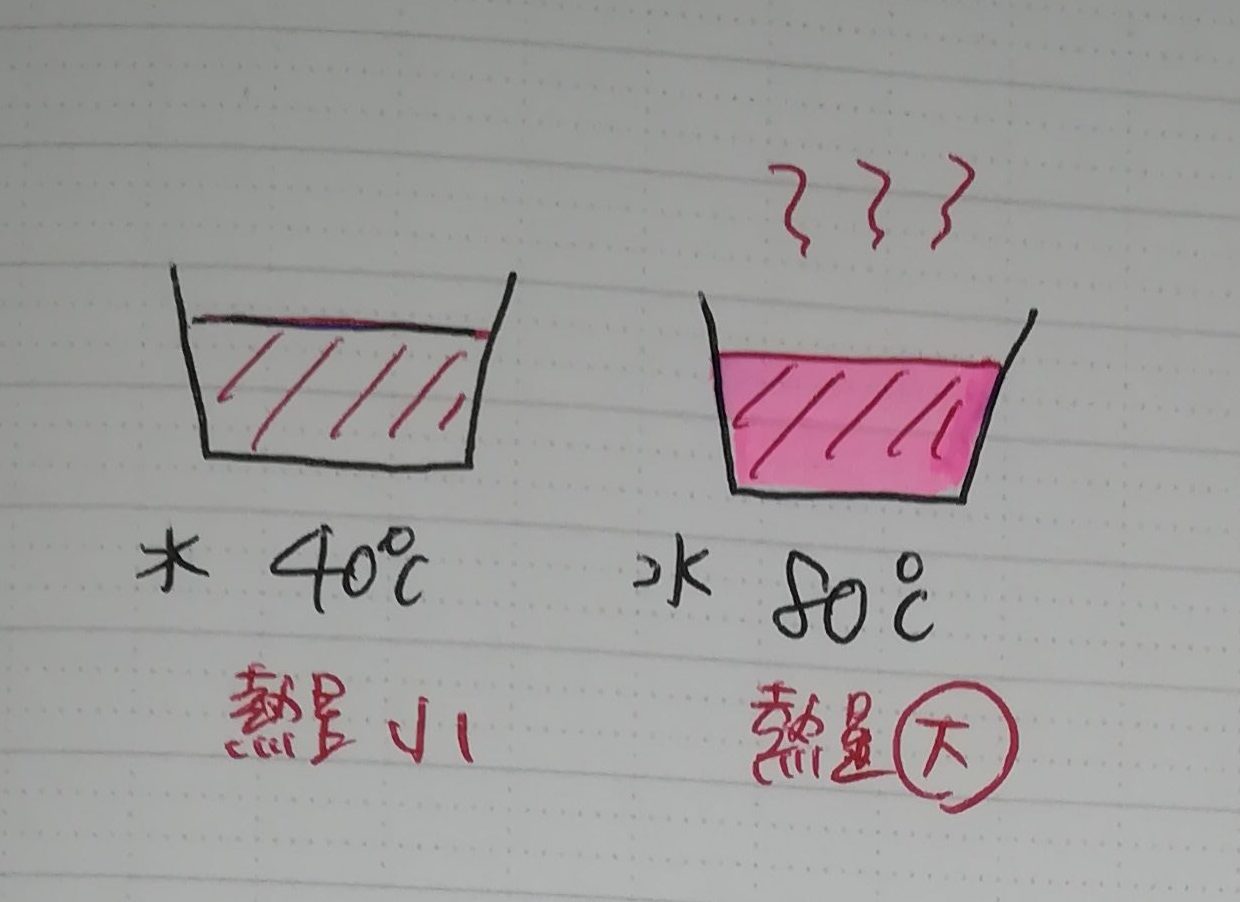

では、熱のエネルギーの量=熱量は何で決まるのでしょうか。

熱量の大きさは、比熱、質量、温度の3つの要素が関係します。

例えば比熱と質量が同じであれば、温度の違いが熱量の違いになります。

(質量を書き忘れましたが、同じだと考えてください)

熱量は下記の計算式から求めることができます。

熱量(Q)=m(質量[g])xc(比熱[J/(g・K)])xt(温度[K])

でも、感覚的に理解するほうがぐっとわかりやすくなります。

(一部空間が歪んでますが、見なかったふりをしてください)

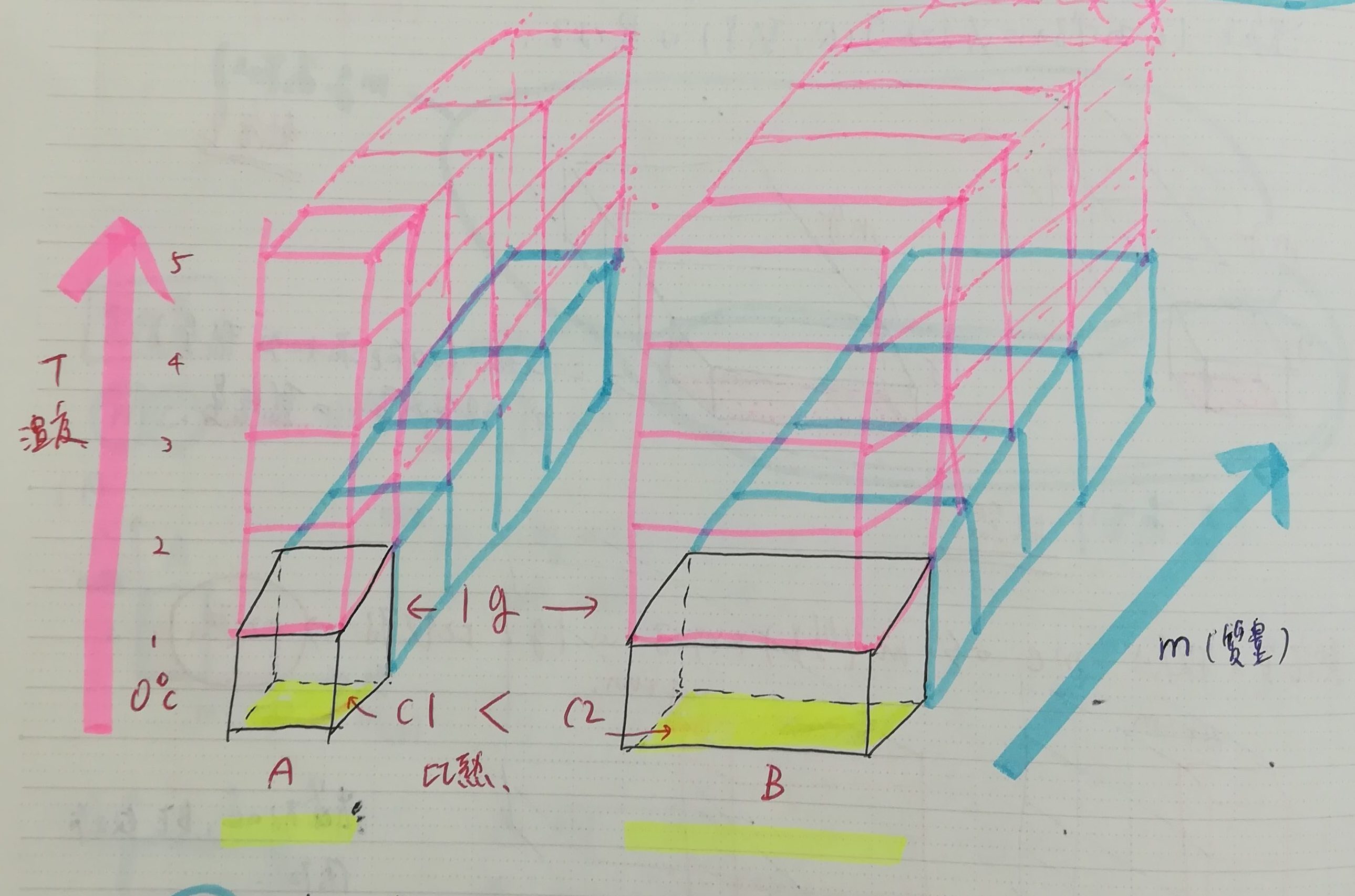

黒いブロックの底面(黄色部分)の大きさが比熱と考えます。

青いブロックが質量です。質量が大きいほど青のブロックが奥に並んでいきます。

そして、ピンクのブロックが温度です。温度が高いほどピンクのブロックが上に積みあがっていきます。

このブロックの合計が熱量になります。

こうやって見ると、どれだけ奥行きがあっても、高さがあっても、土台の比熱が小さいと熱量としては大きくならないのがわかりますね。

私はこのブロックを積み上げるイメージってとても分かりやすいなと思ったんですが、いかがでしょうか。

図解化チャレンジ始動

なぜ今回、わかったつもりになっていたのかを考えたのですが、xyの2次元で熱量の3つの要素の関係をとらえようとしていたからだと思います。

3つの要素があるっていうのはわかっていても、ビデオセミナーを見るまで、それを3次元で表現する方法に思い至りませんでした。

図解化って、本当に難しいと思います。

と同時に、これから絶対に必要になってくるスキルだとも思っています。

とにかくやってみて、不完全でも「何これ?」と失笑されるようなものでも公開することを少しずつやっていきたいと思っています。

1年後には、きっと数々のソフトを駆使してありとあらゆる概念を図解化している自分がいる、というイメージだけ、ちゃっかり持ってます。

学習記録

6/8(金)の学習記録

学習時間:7h20m

項目: 橋元の物理(49)~(51)途中まで

目標: 5h30m 実績: 5h10m

項目: 炭素繊維のノートまとめ続き

目標: 1h40m 実績: 2h10m

メモ: (予定)耐炎性、難燃性の資料の読み込みとまとめ 続き→(実績)資料を読む+物理の熱容量、比熱などを再度まとめる。

6/9(土)の学習計画

項目: 橋元の物理(51)途中から

目標: 10h

項目: 炭素繊維のノートまとめ続き

目標: 5h

メモ: 切りのいいところまで進めて、明日から一旦橋元の物理に集中します。