Contents

金属学の世界にはまってみませんか

「良妻」と「娼婦型」。

「律儀な若者」と「プレイボーイ」。

これが私が先日読んでいた、至極まともな本に出てきた言葉です。

なにそれ、読んでみたい。

そう思ったらぜひ読んでみてほしい本を、今日はご紹介します。

タイトルでばれてますけど、読んでいた本は「100万人の金属学」という本です。

金属学の入門レベルの知識が、

15名の著者によってエッセイ風に親しみやすく語られています。

私がこの本を手に入れたのは、実は去年の春のことです。

ちょっと読んでは放置を繰り返してまして、今回もう一度初めから「知子の情報」にまとめたり本に直接落書きしながら読みました。

不純物の拡散や磁性の話など、そうだったのか!というつながりポイントもあり、夢中で読み進めました。

この本は各章が10ページほどで読みやすいので、毎日少しずつ読むには適している本じゃないかと思います。

(と言いつつここまで放置していた私が言うのも説得力ないですが)

この本で学んだことを一言でまとめるとすれば、「金属は人間と同じ」ということです。

ピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんね。

例えば、目に見えない応力の蓄積で破断に至る「金属疲労」などは、そのまま人間のストレスにも当てはまりますね。

金属疲労以外にもっと人間臭いなと思ったのが、「金属も安定を求める」ということです。

どういうことでしょうか。

居心地がいいなら仕方ない

金属が安定を求めるってどういうことなのか、

本の中の例えを自己流に改悪しつつ、ざっくりと説明してみます。

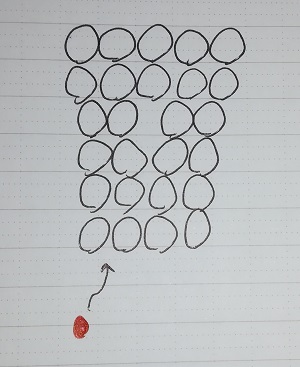

三が日に人気の神社で初詣。

みんなきっちり列を作って順番を待っています。

そこに列に割りこもうとする赤い帽子の不届き者がやってきました。

周りの人の迷惑も顧みず、不届き者は列に無理やり割り込みました。

周りはさぞかし邪魔くさいと思ってることでしょう。

列の前方には、ちょっとした隙間がありました。

皆遠慮しているのか、隙間は埋まることがなく残っています。

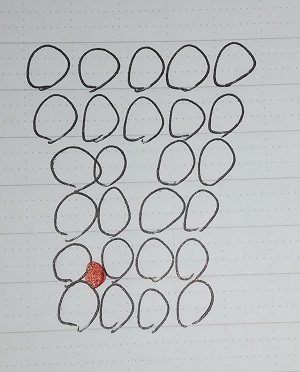

お、あそこが開いている。不届き者はそこへ向かって一目散。

すっぽりと納まりました。

周りの人も窮屈な思いをせず、不届き者も居場所を確保できて両者ハッピーです。

割り込むな!と言って不届き者を追い出そうとしても、

すっぽり収まっているところからもう一度外に引っ張りだすのも大変です。

周りの人も騒いだら迷惑でしょう。

ということで、不届き者はまんまとそこに収まることができます。

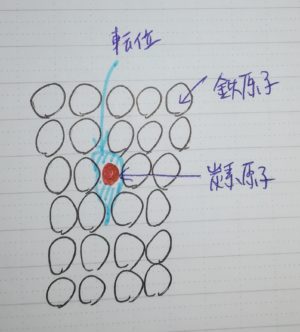

これは、鉄の中に炭素が溶け込むメカニズムについてのお話でした。

鉄(おとなしく並んでいる人々)の中に

紛れ込んできた炭素(不届き者)が、

刃状転位という金属結晶の欠陥(隙間)に収まると

両者ハッピーで安定しやすいので、炭素は刃状転位に集まりやすいという現象です。

ちなみにこの現象をコットレル雰囲気といいます。

詳しく知りたい方は、こちらのサイト(理数白書)の説明がわかりやすいです。

これは鉄にとってはとても重要な現象なんです。

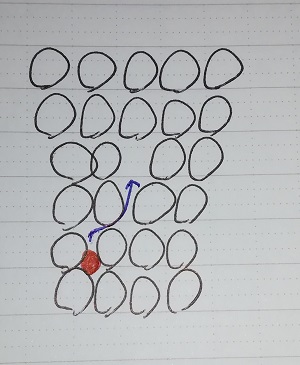

炭素が入り込む前の隙間(転位)はとても不安定な場所で、人間と同様、金属は安定を求めて隙間(転位)から動こうとします。

金属が動くというのは、変形しやすいということです。

ところが、炭素が入り込むことで転位は安定化します。

人間でいえば、

「あれ、もううんざりだと思ってたこの会社、結構居心地いいじゃん。もうちょっとここにいようかな」

と思っているような状況ですね。

すると、外からの

「そんな会社にしがみついていても先はないぞ、早くそこから出ろ」

という圧力にも耳を貸さず、ずっと頑なにその状況を維持して動きません。

そこから動かすには、かなりのエネルギーが必要になりますね。

金属も同じで動かしにくくなる、つまり

炭素が入り込むことで強さ(引張強さ)が大きくなるのです。

金属を混ぜて合金を作る理由のひとつが、この引張強さの向上にあります。

こう考えると、本当に金属も人間臭いなぁと思いませんか。

はたらく細胞ならぬ「はたらく金属」とか、

アニメがあっても良さそうなもんですけどね。

メタファーの教科書

この本について、別の切り口から一言でまとめるならば、

それは「メタファーの教科書」であるということです。

身近でわかりやすいメタファーばかりで、参考になります。

例を挙げると切りがないのですが、

私のお気に入りを3つ、挙げてみます。

その1:「女の子と男の子の教室での座り方」

これは合金の種類の説明です。

それぞれがグループになって、規則性を持って座ると2相合金になり、

くじびきでばらばらに座ると固溶体合金という種類になります。

左上にある図の説明がちゃんと

「教室での座り方いろいろ」になっているのが個人的にとても好きです。

その2:「お手々つなぎ効果」

先ほどの炭素鋼の話です。

溶け込んだ原子たちが仲間で結合(手をつなぐ)していて、

動かすにはこのつながれた手を切らなければならないので降伏強度が大きくなる、

という説明がされていました。

いきなり登場する場違いな「お手々つなぎ」と言う言葉に心を奪われました。

その3:「風が吹いて同じ方向を向いているミツバチ」

原子核は花、ミツバチは電子。

花から花へ移るミツバチは自由電子です。

風が吹いて同じ方向を向いているミツバチは、

磁気モーメントの向きが揃っている状態(強磁性体)を示します。

これは素直になるほど!と思いました。

この本、ほんとに楽しいです。

もっともっと紹介したいことがあるのですが、

「趣味のお勉強」モードに入りかけているので今回はここまでにします。

今日からは本当に本気モードです。お正月は終わりだ!