どうしても勉強すべき内容が頭に入らない。

一生懸命勉強したのに、内容が思い出せない。

こういうこと、ありますよね。

今読んでいる「教師の勝算」という本にこの問題を解決するヒントがありました。

キーワードは、次の3つです。

- ほどよい難易度

- 背景知識を十分身につける

- ストーリーで記憶する

まだこの本の3分の1を読んだくらいなのですが、すでにいろんな気づきがありました。

読書メモとして、少しずつまとめていきます。

Contents

「教師の勝算」はどんな本か

この本は「なぜ子どもは勉強が好きでないのか」を脳科学の視点から解説し、

教師がよりよい授業を行うための指針を示した本です。

直接的には教師向けの本ですが、もちろん親の立場でお子さんの教育を考えるのにも、

大人が自分自身の学習の効率を上げるためにも役立ちます。

第1章の「なぜ子どもは学校が好きではないのか」から第9章の「教師の知能についても考える」まで、計9章の構成です。

計370ページほどあります。

1、2時間で読み切るのは少し難しいボリュームです。

今日は第1章~第3章までの内容を、「記憶しやすくするためにはどうすればよいか」にフォーカスしてまとめます。

記憶しやすくするためにはどうしたらよいか

記憶しやすくするためには、下記3点が大切です。

- ほどよい難易度

- 背景知識を十分身につける

- ストーリーで記憶する

ほどよい難易度

本の冒頭では、「もともと脳は考えるようにはできていない」という話があります。

私たちは毎日、数え切れないくらいの選択と行動を繰り返しています。

例えば、料理を作るとか買い物をするとかですね。

それをいちいち考えていたら消耗するので、脳は記憶に頼り、「避けて通れるのであれば、考えない」という仕組みを持っています。

それでも、脳が考えはじめる時があります。

それは、知的好奇心を刺激されて、その問題に取り組む労力に見合うだけの知的満足感を得られると感じる時です。

本には次のように書かれています。

好奇心は新しい概念や問題に取り組むための推進力となるが、このとき、脳は問題を解くのにどれくらいの知的活動が必要かをすばやく計算する。それが多すぎても少なすぎても、やめることが可能であれば、問題に取り組むのをやめてしまうのだ。

(p.32より引用)

つまり、あまりに負担がかかりすぎる難しい問題、そして易しすぎる問題に対しては脳は動かないということです。

ですので、ほどよい難易度のものを選ぶことが、脳科学的見地からは大切ということになります。

背景知識を身につける

だいぶ昔の話になりますが、「フルハウス」や「フレンズ」などの海外ドラマを見ていて、

「現地の人にはめちゃくちゃウケてるのに、どこが面白いのかまったくわからない」と思ったことが何度かあります。

恐らく皆さんにもそんな経験、あるのではないかと思います。

これは「背景知識」が不足していることによります。

本では様々な例を挙げて、背景知識の有無と理解度の相関関係についての説明がされています。

例えば、野球の実況中継を聴いた時の内容の理解度は、読解が得意・不得意の差ではなく、野球についての知識の有無によってもたらされます。

丸暗記や知識偏重の教育については批判がありますが、知識がなければそもそも考えることが難しいということは理解しておく必要があります。

この本を3分の1ほど読んで、一番印象に残ったのはこの部分でした。

保持する知識の量はすでにもっている知識の量によって決まる

(p.87より引用)

どういうことかというと、すでに知識を持っている人は、目の前の事柄や読んでいる本の内容と自分のすでに持っている知識とが頭の中で結びつきやすくなっています。

そのためより早く理解でき、思い出すきっかけが多くなる分、思い出しやすい(記憶に定着しやすい)ということになります。

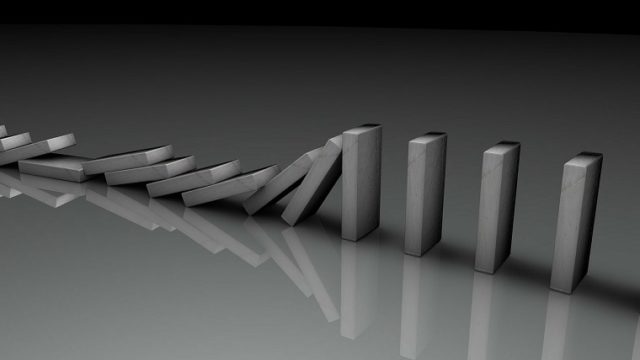

恐ろしいのは、この「背景知識をどれだけ持っているか」の差で、新しく記憶できる量が変わってくることの経時的な効果です。

本では次のように説明されています。

(A) 1万の知識を持っていて、新しい事柄の10%を思い出せる人

(B) 9000の知識を持っていて、新しい事柄の9%を思い出せる人

両者が毎月500の新しい事柄に接した場合、10ヶ月後に保持された事柄の数の差は、開始時の1000から1047まで開く

(参考:p.87-88)

つまり、「富めるものはますます富む」という法則が、知識の量とその定着度に関しても当てはまるということです。

背景知識を得ることがいかに重要か、よくわかりますね。

ストーリーで記憶する

最後に、「ストーリーで記憶すると、定着しやすい」という話をします。

どこかで同じようなことを聞いたことがあるかたもいらっしゃると思います。

でも、そもそもなぜストーリーにすると記憶に定着しやすいのでしょうか。

本では、記憶について次のように書かれています。

何を考えるにせよ、考えたことが記憶に残る。「記憶は思考の残渣」なのである

(p.114より引用)

映画を見たり小説を読んだりする時、私たちはこの2人はどういう関係だろうか、このあと何が起こるのだろうか。などと自然に推論を働かせています。

つまり、私たちは物語を理解しようとする時、自然と考えているのですね。

特に、物語には因果関係がつきものです。

ある事柄とある事柄の結びつきを考えることで、その事柄の意味を深く考えることになります。

そのため、ストーリーにするとより深く考えるようになるため、学習した内容が記憶に定着しやすいのですね。

まとめ

今日は記憶しやすくするための方法を3点、「教師の勝算」からお届けしました。

脳が知的満足感を得られると思えるような「ほどよい難易度」のものを選ぶこと、

背景知識を十分身につけること、

そしてストーリーで記憶すること。

学んだことを定着させるために、この3点はとても大切ですね。

まだまだこの本には学習効率を上げるための貴重なヒントが眠っているはずです。

読み進めたら、また別途ご紹介したいと思います。