その2の続きです。

その1からのシリーズもの(?)になっています。

Contents

「差」はどこにあるのか

設定した課題に対し、自分で調べた「解答」を出しました。

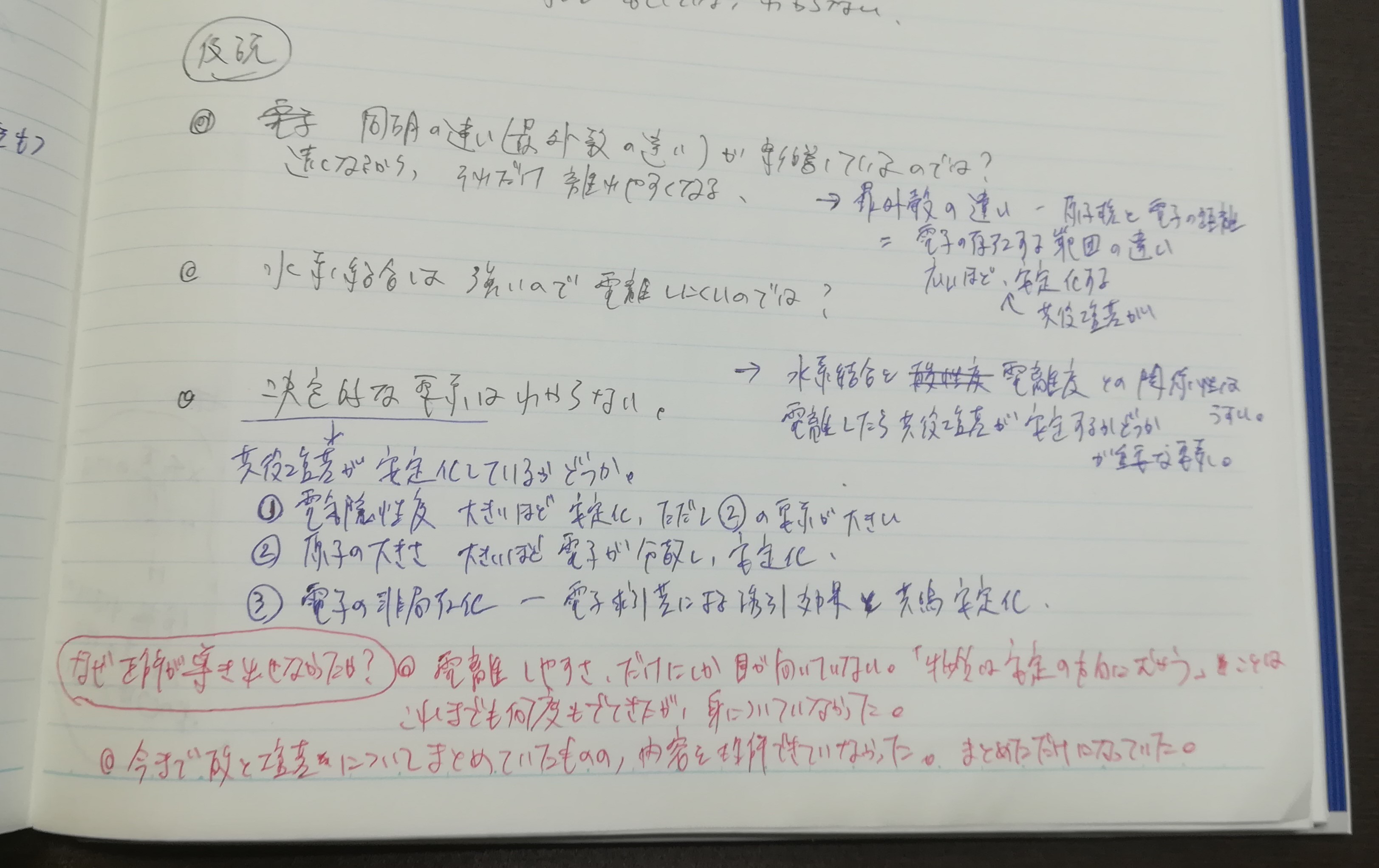

仮説に対して、「解答」を青で、なぜ正解が導き出せなかったのか、を赤で追記しました。

(ノートの書き方は次から改善します。下にまず線を引いて、最後の振り返りにとっておき、上は半分にして左に仮説、右に調べた解答を書く、で考えています)

青文字部分はその2でまとめたことを書いていますので、赤文字の内容について書きます。

なぜ正解が導き出せなかったのか。

・電離しやすさ、だけにしか目が向いていない。「物質は安定の方向に向かう」ことはこれまでにも何度も出てきたが、身についていなかった。

・今まで酸と塩基についてまとめていたものの、内容が理解できていなかった。まとめただけになっていた。

正直なところ、まだ「この差」さえ埋められれば「正解」にたどり着く、という「差」すら見えていない状況です。

化学の勉強を始めてまだ3週間(個人的にはもう3週間、ですが)で見えている世界もごくわずかなので、こんなことやってる前にビデオセミナー進めたら?と思われるかもしれません。

ですが、一度やってみようという好奇心と、今までの勉強で自分がどこまでわかっているのかを確認したい気持ちがありました。

関連する特許についても、電離度や酸解離定数(pKa)などに関係する部分だけいくつか抜き取って少し目を通したところです。

今のところ、カルボン酸とかレジスト関係とか、よく出てくるなぁ、レジストに使うのはpKaがマイナスのが多いなぁ、強酸性のものが必要なんだろうなぁぐらいの理解なので、もう少し読みます。

一緒に記事にしようと思ってましたが時間がかかりそうなので、後日別途アップすることにします。

気づきと今後の課題

酸と塩基の部分が理解できたことの他に、今回もいろいろな気づきがありました。一言でいえばやってよかったです。かなり時間と体力と気力を消耗しましたけども。

気づき

- 物質が安定化の方向に進むことは、化学反応を考える上で重要

以前カルボカチオンの中間体や律速段階についてのビデオセミナーの中で、人間がこたつで猫を膝のうえに乗せながらゆっくりしたいのと同じで、カルボカチオンも安定を求めている、という話がありました。その時はなるほど~と記憶に残っていたのですが、応用できていませんでした。

今回これだけまとめればさすがに記憶に残るので、新しい化学反応を学習するたびに、「どうすれば安定化するだろうか」と考えるようになると思います。

- ノートを1度作成しただけでは知識は身につかない

今回まとめるにあたって過去何度か読んでいた資料(しかもノートに貼り付けた資料)を再度読みました。共役塩基の安定化についても、アンダーラインまで引いてありましたが全く覚えていませんでした。

これについては、出てくるたびに復習して再度まとめていくしかないのかなと思います。あとは今回のようにブログ記事にしようとすると記憶には残りますが毎回はできないですね。

- 理解していないことは書けない

調査をしてだいたいこういうことだろうと自分なりに理解した後、いざブログ記事を書こうと思うと、書けなくて詰まってしまい、再度調査に走ることがありました。

頭の中でわかった、と思っていることでもアウトプットできないことは、本当に理解しているわけではないことを実感しました。

今後の課題

- ノートの取り方を改善する(+字をきれいに書く)

関連のビデオセミナーで紹介のあった本やその他情報を参考にして、見やすさや知識の定着の観点から改善を図ります。来週、さっそくノートの改善に取り組みます。

- 時間を意識して取り組む

今回、課題設定からブログをアップするまでに掛かった時間はおおよそ32時間くらいです。内訳は、ざっくりですが下記の通りです。

・課題設定、自力で解く:1h

・調査:合計約16h

・調査した内容のまとめ、自分の仮説との比較:約7h

・ブログへの投稿(資料の準備時間なども含む):約8h

どこに時間がかかったかといわれたら、課題設定、自力で解く以降の全てです。

調査は深堀り、というか脱線していました。例えば電離度から、電解質・非電解質や疎水性・親水性のところまで少し足を突っ込んで、これは違うなと思い戻ってくるなどしていました。

知識の深堀りに関するビデオセミナーも最近の分を含めいくつか見ています。どこまで、というレベル感がやはりわからないので、時間で区切る方法にしようと思っています。

アウトプットについては、やはり量をこなしていかないとスピードアップは難しいと感じます。できることとすれば、こちらも時間を区切ってやるくらいでしょうか。

今後の学習方針

今回の一連の取り組みを通じて、自分で課題を設定することの有用性を感じました。そしてアウトプットすることがいかに(今の私には)難しいか思い知りました。

下記を意識しつつ、次は一段レベルアップしたアウトプットができるように学習を続けていきます。

- 自力学習の癖をつける。ビデオセミナーを視聴中に、なぜ?と自分に問いかけ、自分なりの回答を出すようにする

- 2週間に1回は、化学に関するまとめの記事をアップする(今回よりもっとコンパクトにします)

- 進んでいない岡野の化学を少しスピードアップさせる。ビデオセミナー1本あたり3時間以上深堀しない

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。