タイトルはやたらとキャッチーですが、実際は単なる読書感想とビデオの視聴感想に近いです。

昨日は久々に半日お休みにして講座の勉強から離れて、少し違うことをしてました。

Catch the Writingの視聴と「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」を読みました。Catch the Writingはマインド編、コンセプト編までメモを取りながら視聴しました。

読もうと思っていたこちらの本は時間の関係で読めず。

ただ、今読んでおきたいので、今日明日くらいで食事の時間や休憩時間などを圧縮して、読む予定です。

どちらも内容が膨大で、若干の消化不良に陥っています。本当は動画で学んだことを早速ブックレビューに活かしたいと思っていたのですが、そこまでやれるほど、内容を落とし込めてません。

前置きが長くなりましたが、思ったことを書いていこうと思います。

まず、Catch the Writing。本編はマインド編、コンセプト編、ライティング編の3部構成になっています。

ライティング編はまだ見れていませんが、いきなりマインド編が1部、2部構成で始まるくらいマインドがとにかく重要で、なぜ重要なのかも理解できました。

何か具体的なビジネス案があれば、それに当てはめながら自分ならどうするだろうかと考えながら視聴すればより効果的だと思います。

私はまだ白紙状態なので(もちろん、まずはプロの特許翻訳者になることが第一目標ですが、アンテナは張り巡らしておきたいです)、レバレッジ特許翻訳講座に当てはめて考えてました。

管理人さん自身ビデオセミナーやブログでおっしゃってますけども、なるほど、まずコンセプトがはっきりあって、それに対してあのサービスやフレーズを使っているんだな、というのがよくわかりました。

今は日々学習内容メインでの発信しかできていませんが、今の段階でも学んだ内容は十分活かしていけるなと感じました。

内容を具体的に書くのは支障があると思うので、あまりに抽象的な感想になってしまい良さが伝わらないかもしれませんが、これ、ほんと見ておいた方がいいです。積み残している動画は、少しずつ見ていこうと思います。

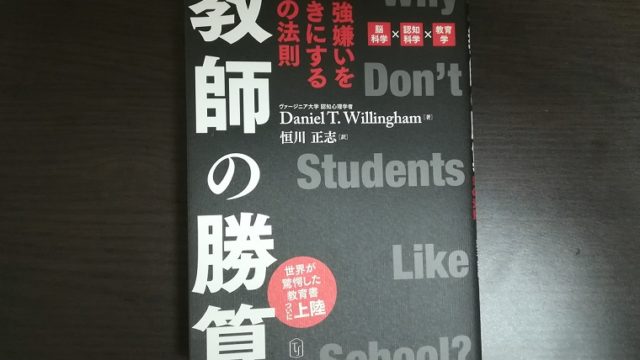

こちらの本もなかなか読みごたえがありました。

数学者で、人工知能「東ロボくん」研究開発プロジェクトのプロジェクトディレクタである著者が、人工知能の今と、これからのAI時代をどう生きるかを、中高生への読解力テストの結果などをもとに紐解いていく本です。

AIは自分で目的を持って行動することはなく、行動の元となるデータや論理式は人間が入力して「教育」する必要があります。なので、世間一般で騒がれているようなAIが人間にとって代わるという未来はまず、少なくとも私たちが生きている間はないでしょう。

とはいえ、AIと同じことしかできない、つまり目的を持って行動したり新しい価値を生み出したりできなければ、同じことを何倍ものスピードでミスなくこなせるAIに勝てるはずがありません。

この本を読んで、AIができない領域を仕事にしなければならない、それもできるだけ早く、のんびりしている暇はないという危機感がさらに強くなりました。

AIができないこと。それは社会の問題点を発見して解決すること、新たな価値を生みだすことではないかと思います。

AIが参照しているのは過去の膨大なデータです。例えばパソコンが壊れた時にどうすれば良いかなら症状はおおよそ決まっているでしょうから、AIの得意分野なはずです。

ただ、今後新たに生まれてくる問題を、その問題が生じた背景(ストーリー)や常識を考慮に入れて解決するのは不可能で、そこに人間の価値があるのだと思います。

例えば、コピーライティング。

この業界でもAIは旋風を巻き起こしているようです。itmediaの記事のリンクです。

人間が考えもつかない「組み合わせの妙」で、何となく目を引くコピーは作れても、昨日Catch the Writingで学習したような、必要としている人に必要なものを売るためのキャッチコピーは作れないんじゃないかと思うんですよね。

なぜなら、AIの作り出したキャッチコピーには、ストーリーがないからです。奇をてらったコピーでも人の心は一瞬動くかもしれませんが、本当に人の心を動かして行動に移すためには、それがなぜ必要なのか、論理的に説得力を持って説明しないといけないのではないかと思います。

そのために、今身につけなければならないスキルは何だろうと考えると、やはり講座でも、この本でも取り上げられている、読解力や論理的思考法なのだろうと思います。

記事を書くのは、本当に難しいです。もやもやっとした書きたいことがうまく書けずじまいですが、1時間を優に超えてしまっているのでここで終わりにします。

最後に、AI vs. 教科書が読めない子どもたちから印象に残った一文を引用します。

重要なのは柔軟になることです。人間らしく、そして生き物らしく柔軟になる。そして、AIが得意な暗記や計算に逃げずに、意味を考えることです。生活の中で、不便に感じていることや困っていることを探すのです。

(AI vs. 教科書が読めない子どもたち p.279より)