ドップラー効果。

どこかで聞いたことありませんか。

救急車が近づいてくる時と遠ざかる時の音の違い、

電車に乗っていて踏切を通り過ぎる前と後の「カーンカーンカーン」の音の違い。

これらの音の変化で有名な現象です。

このドップラー効果、ただのオモシロ現象ではありません。

今日は私たちの健康な生活を陰で支えている医療装置に

この「ドップラー効果」が使われているお話をしたいと思います。

ドップラー効果とは?

まず、ドップラー効果について少し詳しく見てみましょう。

これは、音のある性質によって起こる現象です。

その性質というのは、

「観測者との相対的な速度の存在によって、波の周波数が異なって観測される」

ということです。

救急車の例でいえば、

- 救急車と自分が静止しているとき

- 自分は静止していて、救急車が近づいてくるとき

- 自分は静止していて、救急車が遠ざかっていくとき

は救急車と自分との間の相対的な速度が異なるため、周波数が異なります。

周波数は、「ある時間にどれだけ振動するか」を示しています。

よく聞く「ヘルツ(Hz)」はこの振動数を表す単位です。

(出典:NEC)

振動数が高くなる、つまり単位時間あたりの振動数が増えると、音は高くなります。

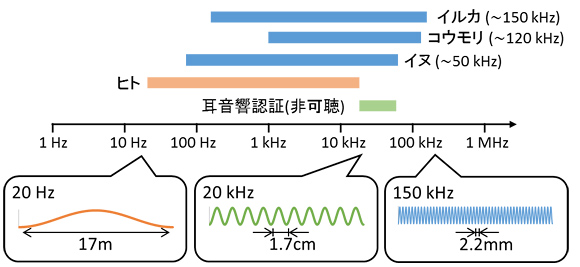

上の図のように、人間の可聴領域はおよそ20Hzから20KHzです。

この可聴領域を超える音を「超音波」といいます。

可聴領域外の音は人間には高すぎて聞こえませんが、

イルカやコウモリ、イヌには聞こえます。

「犬笛」は16KHzから22KHzまでの音が出せますが(wikipediaより)、

これは人間と犬との可聴領域の違いを利用しているのですね。

救急車の話に戻ると、相対的な距離が変わることで周波数が変わり、

周波数が変わることで音が高くなったり低くなったりします。

ドップラー効果について詳しく知りたい方は、下記のサイトが参考になります。

超音波画像診断でわかることは?

それでは、超音波画像診断ではこの現象をどのように利用しているのでしょうか。

超音波画像というと、どんなイメージが思い浮かびますか。

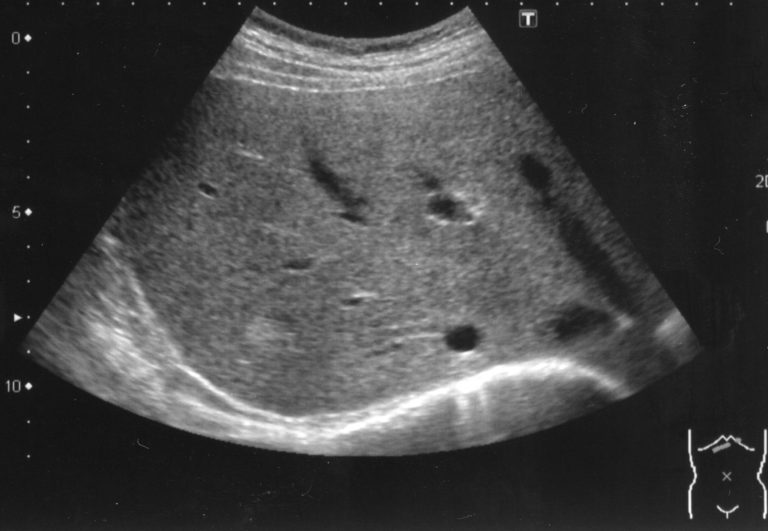

恐らくこんな白黒画像が思い浮かぶのではないでしょうか。

(出典:超音波検査初心者必見! はじめてのエコー検査)

実は、こちらの白黒の断面図(Bモードといいます)にはドップラー効果は利用されていません。

ドップラー効果が利用されているのは、次のような画像になります。

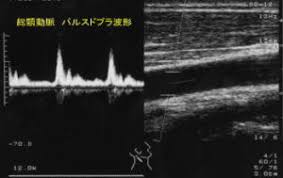

(1)パルスドプラ (画像はこちらから)

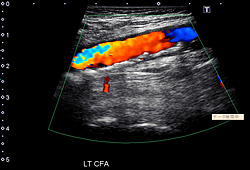

(2)CFM(カラードプラ)(画像はこちらから)

パルスドプラ、カラードプラの「ドプラ」は表記が違うだけで、

「ドップラー効果」の「ドップラー」を示しています。

先ほどの白黒画像との違いは、この2つの画像は「速度」や「流れ」といった動的な要素を示しているということです。

(1)のパルスドプラの右側は断面図(Bモード)ですが、左側部分には流速が示されています。

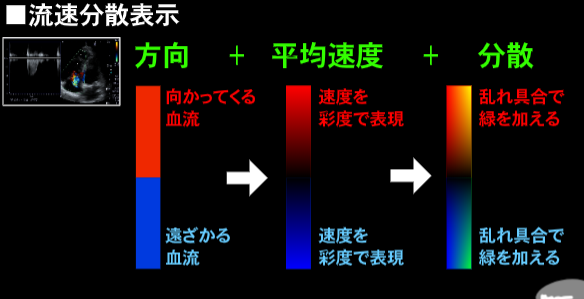

(2)のCFM(カラードプラ)では、下記のように色によって血液などの流れる方向、速度、分散具合などを示しています。

(出典:超音波の基礎のスライドより)

検出結果からこれらの情報を画像化するために利用されている法則、それがドップラー効果です。

ドップラー効果をどうやって利用している?

ドップラー効果とは、

「観測者との相対的な速度の存在によって、波の周波数が異なって観測される」

現象だと冒頭でお話しました。

それとこの超音波画像表示に、一体どんな関係があるんでしょうか。

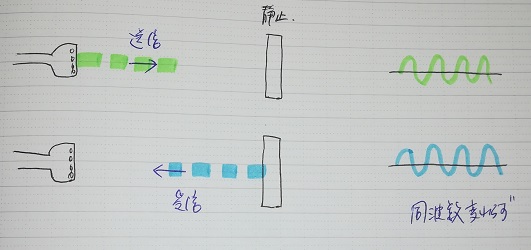

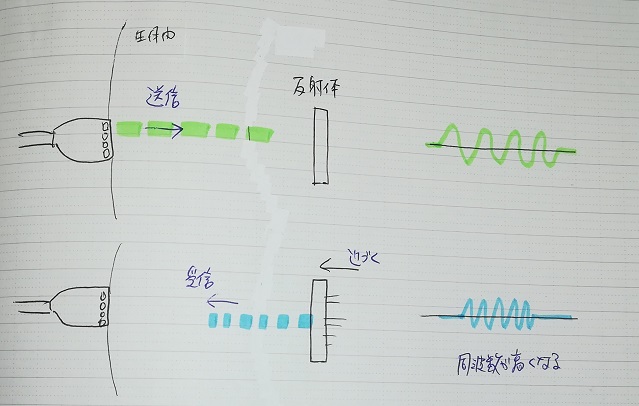

超音波画像診断は、生体へ対して超音波をあてて、反射して帰ってきた信号の情報をデジタル処理して画像化しています。

生体内の観察対象が静止していれば、送信時と同じ周波数の信号が帰ってきます。

とはいえ、臓器や血管など、観察対象は当然動いていますよね。

そのため先ほどの救急車と同じく、近づく時には周波数が高くなり、遠ざかる時には低くなるという現象が起こります。

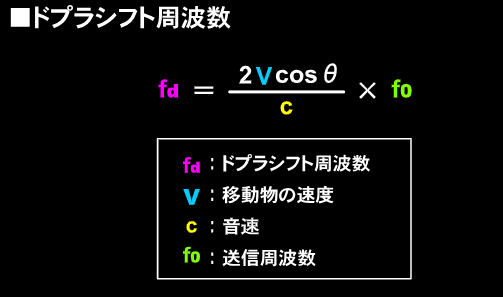

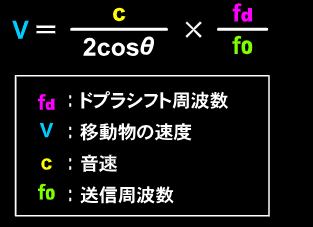

これを「ドプラシフト周波数」といい、下記のような式で求められます。

この周波数を算出する計算式に手を加えると、移動物(観察対象)の速度が算出できます。

(出典:超音波の基礎のスライドより)

そして、その算出された速度を変換することによって、流速や方向などを画像化させているのです。

この「変換」のところは話すと長くなりますのでまた今度・・・

まとめ

ドップラー効果とは、観測者との相対的な速度の存在によって、波の周波数が異なって観測される現象でした。

超音波画像診断装置では、このドップラー効果を利用して送受信信号の周波数の違いから速度を測定し、それを画像化して表示しています。

今度超音波検査を受けられる際には、どんな画像が表示されているのかにも注目してみてくださいね。

あのゼリーを塗りたくるのが苦手だという方は、次の記事も参考にどうぞ。