テクニカルライティングというと

技術的な文書の書き方で、何やら難しそうで、

自分には関係ないと思われる方が多いのではないでしょうか。

実はテクニカルライティングは「技術内容をわかりやすく書く」だけでなく、

「自分の思考を整理して、結果につながる」スキルでもあるのです。

そのため理系・文系関係なく、すべての人が必要とするスキルです。

今日はそんなテクニカルライティングの重要性に焦点をあてて、お話しします。

Contents

「言語化できた」から結果が出た

私は今、成果を生み出すテクニカルライティングという本からテクニカルライティングを学んでいます。

この本の冒頭で、著者の藤田肇さんは自らの反省を込めて、次のように書いています。

「優れた成果を出したから、優れた資料を書けた」のではなく、「日頃から自身の取り組みを言語化して研究開発に取り組んだから、優れた結果を出せた」(成果を生み出すテクニカルライティング p.10)

これは著者がまだ「伝わらない文書」を書いていた頃、いつも結果を出す人に「発明の秘訣は何か」と聞いた時に見せてもらった「開発ノート」から得た気づきです。

「開発ノート」には課題や課題が生じる原因に対する仮説、その仮説をもとに行ったアプローチとその結果などが他人が見ても一目瞭然な状態で書かれていたのです。

考えていることを書き出して言語化すると、自分の考えの矛盾や課題設定の甘さに気づきます。

さらにそれを言語化していくことで、課題解決に近づきます。

これは技術研究に限らず、例えば「今年中に100万円貯金するにはどうしたら良いか」など、私たちひとりひとりが抱えている課題にも当てはまります。

そのため、テクニカルライティングは誰もが必要とするスキルといえますね。

言語化できないとどうなるか

自分の思考の流れを適切に言語化できれば結果につながります。

では、言語化できないとどうなるでしょうか。

「無駄な努力」をして、一向に結果が出ない状態になります。

本では、「砂金採り」を例に挙げて説明されていました。

「砂金をできるだけ多く採る」ことを課題として、とりあえず川底をさらおう、時間のある限り頑張ろうという手法は、

結果が出にくいばかりか、「とりあえず頑張ったからいいや」というやったことに満足して「できなかったという事実」から逃れる状態に陥りがちです。

私はこの部分を読んで、非常に身につまされました。

というのも、この砂金採りと同様に「とりあえずやってみよう」で出発して、結局どうすれば課題解決につながるのかが見えなくなってしまうことが多いからです。

上の砂金採りの例では、「より多くの砂金が集まっている川底の性質を特定する」のように、まず課題をブレイクダウンする必要があります。

そこから、「人に聞く」というアプローチをとったり、「流れが緩やかな方が多く砂金を得られるのではないか」と仮説を立て、その仮説を検証するという方法を採っていくことで、自分が今何に集中すべきか、今解決すべき問題は何か、が見えてきます。

どのように言語化するのか

言語化するには、まず考えたことを書き出すことが大切です。

とはいえ、ただ闇雲に書き出せば結果が出るというわけではありません。

思考の筋道をわかりやすくまとめることが必要です。

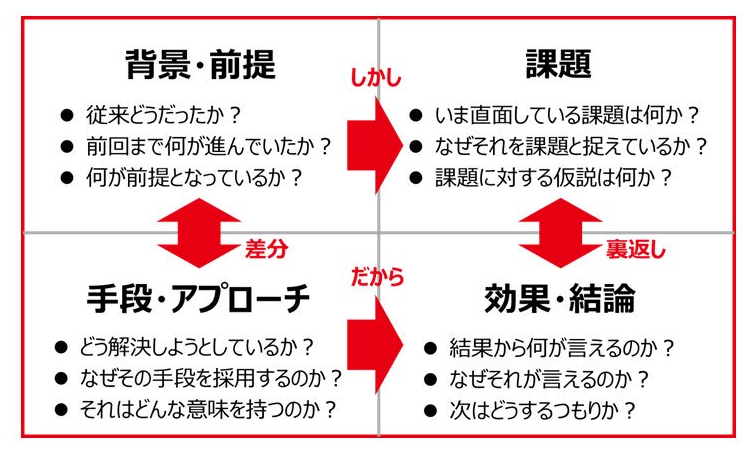

そのために、本では次のような「黄金フォーマット」に沿ってまとめることが勧められています。

(出典:著者のtwitter)

このフォーマットについては、以前「進捗報告書の書き方」について書いた次の記事でも取り上げました。

上の記事では取り上げなかったのですが、それぞれの関連性(赤色の矢印)を意識することが大切です。

黄金フォーマットに沿ってどのように思考を言語化したらよいかは、また次回とさせてください。

まとめ

結果を出している人は、自分の結果や取り組みについて言語化することができます。

例えば、イチローは「自分がなぜ打てたかをすべて自分の言葉で説明できる」と述べています。

それはイチローが常に自分の取り組みを言語化して、日々課題設定しそれに対する対策を立て、そして得られた結果にフィードバックをかけていたからでしょう。

今日は書き出して思考を整理することがいかに重要か、についてのお話でした。

重要性がわかったら、あとは実践のみです。

私もこの本に沿って実践中ですが、「やってみてわかる難しさ」を実感しています。

次回はその試行錯誤についてお話したいと思います。