健康診断、人間ドックなどでいろんな医療機器にお世話になりますよね。

通常の健康診断では、腹部や乳房などはゼリーを塗ってプローブという機械を当てる超音波検査、肺はX線(レントゲン)検査が多いですね。

でも、よくよく考えたらこれってなぜでしょう?

お腹を超音波検査するついでに肺まで超音波検査したら楽じゃないの?

なぜその検査にその診断装置が使われるのか、

今日はそんな疑問に、診断装置の原理から迫っていきます。

超音波検査のしくみ

超音波検査とは、プローブという器具から超音波を体内に向けて発信し、帰ってきた信号(エコー)を画像化して診断する方法です。

超音波検査は一言でいうと、万能選手です。

バリウムを飲む必要がないですし、装置も小型です。

このように、ポータブルなものもあります。

(出典:innavi net)

大けがをした患者に対して、初期簡易検査として体内の出血の状態を確認する

FAST(迅速簡易超音波検査法)という方法があります。

超音波検査が緊急時に使用されるのも、ポータブルで、体に負担がない(非侵襲的)だからでしょう。

こんな優等生の超音波検査ですが、実は苦手なこともあります。

それは、空気や骨の多い箇所の診断です。

なぜでしょうか。

これは、超音波という波の性質と大きく関わってきます。

以前、こちらの記事で「なぜ超音波ゼリーを塗るんだろう」というお話をしました。

超音波が違う物質の間を通り抜ける時、物質間の「音響インピーダンス」という値に差があると、波がそこで反射されてしまいます。

プローブという検査器具と、体表の「音響インピーダンス」の差をできるだけ小さくするために、仲介役として「超音波ゼリー」を使用していたのでした。

これは体の中に入っても同じことで、周囲の脂肪や水、血液などと明らかに異なる音響インピーダンスを持つものがあると、そこで反射されてしまいます。

この「明らかに異なる音響インピーダンスを持つもの」、それが空気や骨なんですね。

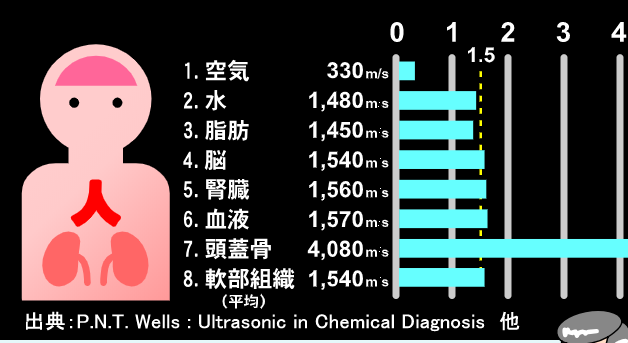

次の画像のように、水、血液、内臓は約1500m/sとほぼ同程度であるのに対して、空気は330m/sと極端に低く、頭蓋骨は4080m/sと極端に高いことがわかります。

(出典:超音波の基礎のスライドより)

ですので、通常超音波検査では空気の多い肺や、骨の多い頭部などは検査しないわけですね。

X線検査のしくみ

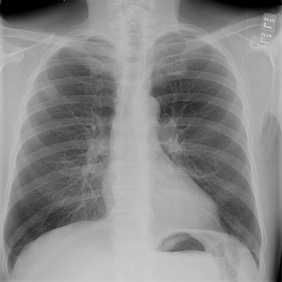

肺の検査というと、おおよそ皆さんの頭の中に思い浮かぶのは、この画像じゃないかと思います。

(出典:メディカルシステム)

X線検査は超音波検査が苦手だった、肺などの空気や骨が多いところもきれいに画像化してくれます。

X線検査には、健康診断でよくある立って行うような単純X線検査(レントゲン検査)とドーナツ型の機器のCT検査に分けられますが、原理はどちらも同じです。

その原理は、X線という放射線の一種を体内へ照射し、X線の透過具合を画像化して診断するというものです。

この、「X線の透過具合」というものがとても重要になってきます。

例えば先ほどのこちらの写真。

空気の部分は黒く、太い骨は白く写っていますね。

これは、空気と骨の「X線の透過具合」(X線透過率)が異なるからです。

X線透過率が高いとより黒く、低いものはより白く写ります。

ではX線透過率はどうやって決まっているのでしょうか。

X線透過率は、物質のもつ原子量や分子量により変化します。

原子量・分子量が小さいほどX線透過率は高く、大きいほど低くなります。(物質の厚みは同じとします。厚いほど透過率は下がります)

骨の主成分はリン酸カルシウム(Ca3(PO4)2)と呼ばれる物質で、分子量は約310です。

空気の主成分の窒素、酸素の原子量はそれぞれ約28と約32です。

このように骨と空気は大きくX線透過率が異なるため、胸部X線写真はきれいにコントラストがついているわけですね。

このしくみを知ると、いろんなことが見えてきます。

まず、CT検査の時に使用される造影剤について考えてみましょう。

造影剤は、画像の白黒のコントラストをはっきりさせて、診断しやすくするのが目的です。

例えば、硫酸バリウム(BaSO4)の分子量は約233です。

このように分子量が大きくX線透過率が低いため、バリウムはコントラストをつけるには最適なのですね。

次に、女性の方であれば、乳がん検診に関連して「石灰化」という言葉を聞かれたことがあるかもしれません。

石灰化はカルシウムが沈着した場所を指しています。

カルシウムはX線透過率が低いのでX線検査(マンモグラフィ)で発見しやすくなります。

X線透過率の低さを利用して、X線遮蔽材の素材として用いられているのが、鉛です。

鉛の原子量は約202ですから、遮蔽効果に優れているというわけですね。

逆に、X線透過率が高いものについても考えてみましょう。

X線装置に使用される器具がX線を遮蔽してしまっては検査結果に影響が出てしまいます。

そのため装置に使用される天板などは、X線透過率の低いカーボン製を使用しています。

カーボン(炭素)の原子量は約12です。

まとめ

画像診断装置には様々な種類があり、それぞれに得意な分野、苦手な分野があります。

得意と苦手を見極めるコツは、超音波検査装置であれば音響インピーダンス、X線診断装置であればX線透過率です。

私たちがそれぞれの良いところを出し合って協力すると、一人でやるよりもっと良い結果が出るのと同じように、

例えば超音波画像にX線画像を重ね合わせるなど、それぞれの良いところを組み合わせて診断が行われています。

次の検診の時に、画像診断装置にもちょっと注目してみてくださいね。