ブログ記事が、500記事を超えました。

この記事で502記事目です。

今思うこと。それは、書き続けてきて、本当によかったということです。

よかったことをひとつひとつ挙げると切りがないのですが、

一番よかったと思うことは、

「考える癖がついてきた」ということです。

思考停止がデフォルトだった人が自分で考え始めた。

これは、自分でいうのもなんですが、ネジ山の潰れたネジが回り始めたくらいのすごいことです。

500記事を超えた今の到達点として、思うことを書いておきます。

Contents

ブログを書き続けて変わったこと

ブログを書き続けることで、自分で考える力がつき、それによって見える世界が変わってきて、さらに自分自身についてもわかってきました。

1-1.考えるようになった

何かしら言葉を書くには、そこに「考える」作業が必要です。

「学んだことをブログに書く」と決めたら、何を書こうか、何がわかったのだろうか、そもそも私は本当にわかっているのだろうか、と否応なしに考えさせられます。

当たり前といえば当たり前なんですが、これが以前の私は全くできていませんでした。

なぜかというと、いままで考える訓練を全くしてこなかったからです。

学生時代の勉強は、「なぜそうなるのかよくわからないけど、とりあえず覚えておく」で乗り切ってきました。

そして更に致命的なのは、小さいころから受け身で過ごしてきたので、自分の意見を持たない、つまり考えない状態が普通になってしまっていたことでした。

なので、書き始めた当初は本当に苦労しました。

というよりも、当初はまだ「考える」ということがわかっておらず、とりあえず「学習したことを書く」ことから始めました。

そして次の記事は受講して2週目の、「学んだことをまとめてみる」をはじめて実践した記事です(タイトルは全然違いますが・・・)。

ここで私は繊維強化プラスチックについて一生懸命まとめようとしたのですが、全然まとまらず、時間もかかって、「これは大変だ、先は長いな」と思ったのをよく覚えています。

それでも「学んだことを書く」を続けていたら、学習の進捗とともに少しずつ書けるようになり、また「考えること」への抵抗もなくなってきました。

それは学習が進んでわかることが増えてきたから、というよりも、やはり「考える体力」がついたからだと思っています。

例えば今、これまで手つかずだった分野の学習をしています。

1ページ、いや1段落にわからない言葉が容赦なくずらずら登場します。

以前だったら、うわっとなってそこから学習が進まなかったでしょう。

でも今は、一つ一つ調べて、そこからわからない言葉が出てきたらさらに調べて、これってこの前やったあれとつながるのかな?とさらに調べて、ということが自然にできるようになっています。

私は恐らく、人より考える力が弱い「虚弱体質」だったと思います。

そしてまだまだ、頭が固いなと思うこともありますし、思考停止することもあります。

それでも、着実に「筋肉」がついたのを感じます。

1-2. 物事への見方が変わった

明日ブログ記事を書こう!と決めたら、当然さて何を書こうか、と考えますよね。

つまり、「アウトプット前提」で勉強することになります。

これは本当に感じていることですが、「アウトプット前提」で取り組むかそうでないかで、インプットの姿勢が全く変わってきます。

ブログへアウトプットするには、「人に説明できるレベルで理解する」か、「ここがこうだと思うけどこの意味がわからない」など、わかったにせよわからないにせよ、自分の今の頭の状態を整理して言語化する必要があります。

逆にいえば、自分が「なんとなくわかったと思っていたけど、やっぱりわかってない」ことがわかります。嫌というほどに。

そしてもうひとつ、重要な変化があります。

それは、「記事にする」「伝える」という視点で物事を捉えるようになるということです。

今まで通り過ぎていて目もくれなかったことに、目が向くようになります。

それは、ツールのちょっとした使い方や、日常のちょっとしたことも含めてです。

よく、「記事を書けば書くほど、書きたいことは増えていく」といいますが本当にそうだな、と思います。

どんなことでも見方、切り取り方次第では記事になるということが、書いていくうちにわかってきたからです。

そして私は、書けば書くほど今まで向き合っていなかった自分自身のことも理解するようになりました。

それはブログに書くことで、今まで「外だし」していなかった自分というものを言語化して、具体化して、それを第三者的目線で見るという行為を経たからです。

もちろん、記事に対して、ビデオセミナーで本当の「第三者目線」でアドバイスを頂けているのも大きいです。

先ほど「考える訓練をしてこなかった」と書きましたが、私は自分が何をしたいのか、何が好きなのか、もっといえば今何を考えているのかすらよくわからずに生きてきました。

今では、「自分の方向性」を考えられるようになってきています。

どこの進路で悩む高校生かよと思われそうですが、私の「出発点」はかなり後ろのところにあったのです。

ブログ自体の変化

ここまでは、私自身が思う「ブログを通じて変わったこと」をお話しました。

ここからは、自分が変わったことでブログがどう変わっていったかを見ていきます。

2-1. 「書くスタイル」の変化

まず、これまでどんな感じで500記事書いてきたのか、まとめます。

●500記事到達までにかかった日数

2017年12月に開設、現在2019年5月なので、1年5ヶ月ほどですね。

初めの1ヶ月は正式受講前で、300本のサンプルビデオの学習時の気づきを書いていました。

●更新頻度

正式受講開始(2018年1月)からの約1年間は毎日、

2019年1月~4月半ばまでは不定期で(2~3日に1度くらい)の更新です。

2019年4月半ばからは毎日更新に戻しています。

●記事の長さ

初めは進捗報告メインで500文字もないくらいの記事も多かったです。

1年目前半は1000文字程度、後半から1000~2000文字程度、

そして現在は2000文字以上になることも多いです。

今は「ログ」と「記事」を分けていて、「ログ」はほぼ進捗報告のみです。

長く書くことは意識していません。

書くことが増えていった結果、長くなったという感じです。

最近は逆に、短くわかりやすい記事を書くのが課題です。

●記事の内容

進捗報告から、徐々に「今日学んだこと」をまとめる形になりました。

そしてそこから、「学んだこと」そのものを書くだけでなく、ひとつの記事としてストーリーにすることを意識するようになりました。

内容も純粋な学習内容のほか、ツール関係、読書記録、自分のことなど、書く記事の範囲もだんだんと広がっていきました。

2-2. 記事の変化からわかること

●「伝える」という意識

これらの変化をひとことでまとめると、「伝えること」への意識の変化だと思います。

それは「できれば役に立つ記事を書きたい」という気持ちでもありますが、それよりも大きいのは、「他人がわかるような記事を書こう」という意識が強まったことです。

自分がなぜこれを疑問に思って、なにをどう調べて、どういう結論に至ったのか。

それが他人にわかる記事というのは、自分の思考の道筋の言語化ができていて、かつ論理的である記事だと思います。

なので「他人にわかる記事を書こう」という観点で記事を書く訓練をするということは、そのまま論理的思考を鍛えるということになりますね。

論理的に考える。

これは自分自身、まだ全然できていないと思っていることです。

ひどいときはひとつの記事の中で矛盾したことを言っていたりしますからね。

●文章力

これももちろんまだまだですが、それでも以前と比べたら文章力はやはり上がっています。

特に思うのは、書く「体力」がついたということです。

当初は1000文字超えると「結構書いたな」と思っていたのですが、今では1000文字はあっという間です。

以前は書きながら考えることも多く、結論があさっての方向に行ってしまったり、まとまらなくて途中で切り上げることもありました。

今はそんなことはなく・・・

と言いたいのですが、実はまだあったりします。

ひとつとして、「我ながら完璧!」と思った記事はないです。

書きながら、フィードバックしながら、少しずつ文章力を鍛えていくしかないなと思っています。

2-3. PV数からわかること

このブログは学習ブログであって、収益化を目的としているブログではないです、と一応前置きをしておきます。

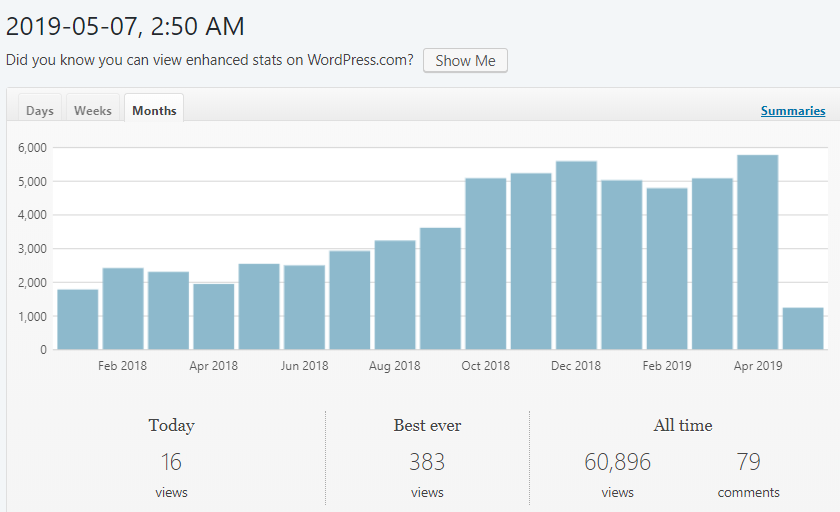

今日現在のデータです。

google アナリティクスは途中から導入したので、初めの頃から使っていたjetpackというプラグインのデータです。

グラフ真ん中あたりの2018年10月に一気にPV数が増えているのですが、これは恐らくは有料テーマ(JIN)への移行の影響だと思います。

やはり、なにごとも積み上げですね。

PV数はそれほど意識していませんし、伸ばすような工夫も特にしていません。

それでも1年5ヶ月、書き続けて、当初の4倍ほどのPVになっているのは大きな励みになりますし、続けてきてよかったと思う理由でもあります。

2019年2月頃は更新の頻度を落としていたので下がっていますが、それでも大幅に下がってはいないんですよね。

それだけ過去記事に、少ないながらも継続的にアクセスが来ているということになりますね。

ではどんな記事にアクセスが来ているのか、現時点での人気記事をご紹介します。

2-4. 人気記事からわかること

このブログの人気記事、実はかなり偏っています。

次に挙げるのが「不動のトップ3」で、それに続くのが5~10記事ほど、あとはどんぐりの背比べ状態です。

- 酸の強さについて考えてみた その2(「解答」編)(2018年3月4日)

- 銅イオンの価数の謎 (2018年4月21日)

- 固有振動数と共振 つづき(2018年6月20日)

これらに共通することは、

- かなり初期の記事であること(受講開始後半年以内)

- 基礎的な化学や物理の知識に関すること

- そして、自分が本当に「なんで??」と疑問をもって取り組んだテーマであった

ということです。

これに続く記事も、ほぼ同じ傾向です。

どういう切り口やテーマで書くか、記事を書くときに、この生のデータを参考にして考えることも多いです。

上に挙げた3つの記事では、「銅イオンの価数の謎」がトップです。

ちょっと前まで、google先生に囲まれてたくらいです。

思わず記念撮影しました(このキャプチャは2019年3月のものです)。

すんごいニッチなんだけど、みんなが疑問に思うこと。

それがこの記事にアクセスが集まっている理由でしょうね。

まとめ:ブログを書くということ

あの時、ブログを書こうと決意しなければ。

確実に、今と違う場所に立っていたと断言できます。

私はこれまでの生き方に後悔していて、ずっと変わりたいと思っていました。

そして変わるために、講座を受講しました。

少しずつそれなりに進んできていても、つい最近でも「根っこはなかなか変わらないな」と変われない自分に幻滅することも多かったです。

それでも、やっぱり変わっているんですよね。

それを、ブログは証明してくれます。

そして、記事を書き続けることで得られる広い意味での文章力は、

翻訳者として稼げるようになるという短期的目標の達成のためにも、

どんな状況でも生き抜いて人生を楽しむという長期的目標の達成のためにも、

必須の能力であると思っています。

1000記事目に見ている景色を想像しながら、これからも書き続けていきます。

「短くすることが課題」といいながら、今回も長いじゃないか。

ええ加減にせいや、この時間泥棒(ほんとすみません)。

そんなツッコミをしながら、これからもお付き合いください。

ここまでお読み頂き、本当にありがとうございます。

そしてこれからも、よろしくお願いします。

asaさん、こんにちは。

ブログ500記事、おめでとうございます。

asaさんの記事には、その内容の濃さにいつも驚かされ、励まされ、そして多くのことを教えていただいています。

これだけの量、そして質も含めて、途切れることなくアップされるのは簡単なことではないですよね。私もブログを書くようになって初めてそれがわかりました。(私の方は全然比べ物にならないちょこちょこブログですが……)

講座を始めてもうすぐ半年になります。

半年間は理系の学習に集中して浮気をしないと決めていました。次の半年はブログにも少し労力をかけたいなと思っています!

またアドバイスいただくこともあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

これからも、asaさんの記事を楽しみにしています!^^

マイ・シルクロードさん

こんにちは。

コメントありがとうございます!

はじめはほんとに書けなかったんですよ。

真っ白な編集画面に向き合って、頭の中も真っ白になる感じでした。

そして書けば書くほど、新たな課題が・・・

ペンディングにしている課題が山積み状態です。

それでも、楽しいという気持ちが一番にあるので続けているのかなと思います。

もう受講して半年なのですね。早いですよね。

マイ・シルクロードさんの記事もいつも楽しみにしています。

イラストもかわいくてすごく好きですよ。

これからもお互い頑張りましょう!