こんにちは。

今日は学習メモです。

最近、対訳のある明細書をまずは自力翻訳してその後公開訳と比較しました。

昨日それを再度、ものすごく出来のいい機械翻訳(呼びづらいので以下「出来杉君」とします)の訳語と比較したところ、自分がわかっていなかったかもしれない箇所に気づき、再度調べ直した時の記録です。

そして結局、わかってなかったことがわかったという迷走の記録です。

Contents

明細書の内容

眼科治療用のレーザー装置についての明細書です。

1つの装置で、緑内障治療用の緑色領域のレーザーと、続発性白内障治療用の赤外線領域のレーザーを出射することのできる装置です。

見づらくて申し訳ないですが、下記のようにレーザー光がいろいろとフィルタリングされたり位相や波長を変えられて、最終的にそれぞれの用途の経路へ分かれていく形です。

問題の一文

波長板という光の偏光方向を変える光学素子があります(上の図でいうと真ん中あたりの黄色のマーカーの箇所(230)です)。

その働きについての一文です。

For example, introducing a half wave-plate, which may consist of a birefringent crystal, may result in phase retardation between o- and e-waves of the light, such that the polarization direction of a linearly polarized light may be altered. (WO2007043052)

これに対して、私と公開訳、そして出来杉君の訳です。

このsuch thatの訳し方の違いに注目してください。

(私の訳)

例えば、複屈折結晶から構成され得る1/2波長板を導入することで、光のo波及びe波間の位相遅延をもたらし得り、それによって直線偏光された光の偏光方向を変え得る。

(公開訳・特表2009-513189)

例えば、複屈折結晶からなり得る半波長板を導入すると、光のo-ウエーブとe-ウエーブの間に位相遅延が生じ得、それによって直線偏光された光の偏光方向は変えられ得る。

(出来杉君の訳)

例えば、複屈折結晶から成り得る半波長板を導入することは、直線偏光の偏光方向が変更され得るように、光のo波とe波との間の位相遅延をもたらし得る。

such thatは通常、確かに「~するようにーする」と訳しますよね。

ただ、ここではそれがそぐわないと思ったので、「それによって」と訳しました。

公開訳と比較しているときには、公開訳も同じ理解だったのであまり気にせずにいました。

出来杉君はちゃんと「~するように」と訳していたので、もしかして自分の考え違いかもしれないと思って、再度じっくりこの文章を見てみました。

なぜ「それによって」にしたのか

一言でいえば、

「位相遅延が起こる」→ だから(結果) → 「偏光方向が変わる」 の方が、

「偏光方向が変わる」→ そのために(目的)→ 「位相遅延が起こる」よりも適切だと思ったからです。

この文章をどのように理解したのか、少し説明してみます。

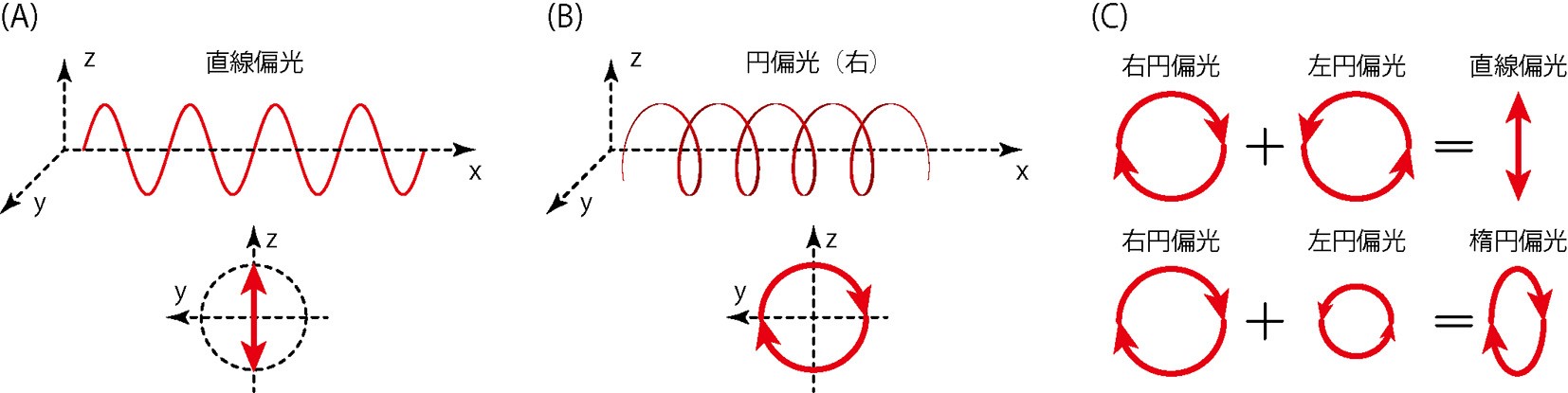

まず、偏光という概念ですが、これは自然光のように四方八方いろんな方向に向いている光ではなく、全ての光が決まった方向に振動している状態を指しています。

偏光には直線方向に振動している直線偏光と、回転している円偏光があります。

(出典:日本生物物理学会)

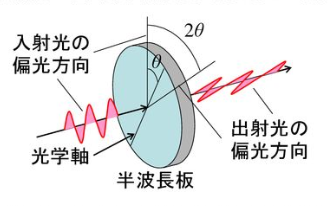

波長板というのは、この偏光している光の偏光方向を変える役割をしています。

どのように偏光方向を変えるかで、1/2波長板(半波長板)、1/4波長板などがあります。

ここでは、half wave-plateなので半波長板ですね。

下の図のように、半波長板を通過すると光の偏光方向の傾きが変わります。

(こちらのslideplayerより)

なぜ向きが変わるのか、その秘密が半波長板の材料(複屈折結晶)にあります。

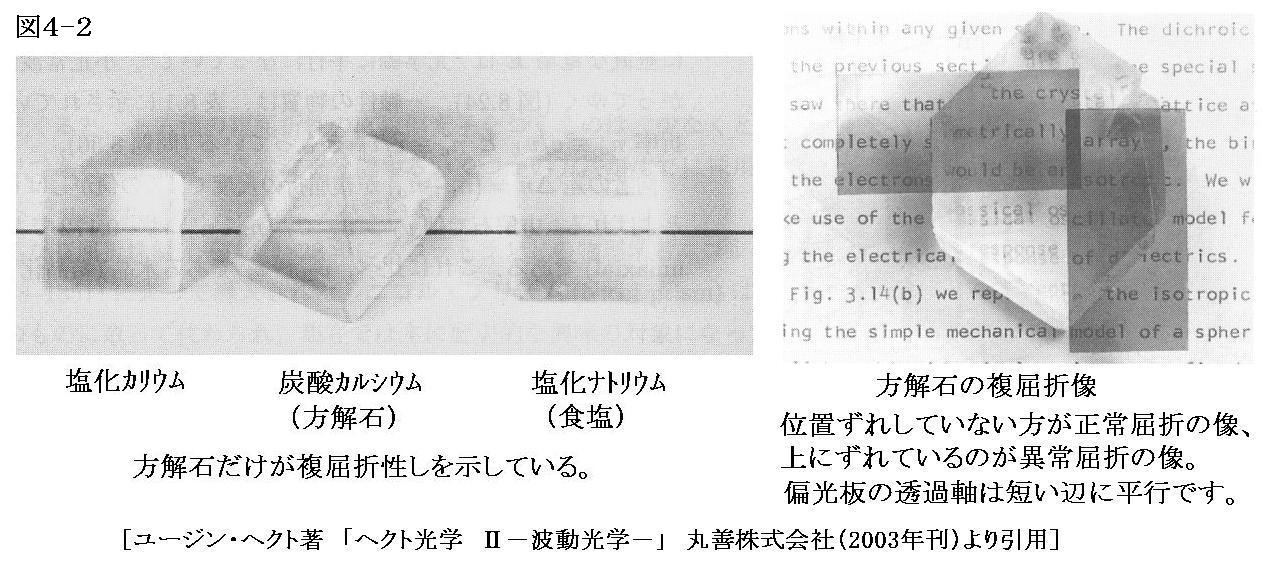

複屈折結晶というのは、下記左側の真ん中の方解石のように一つの材質の中に異なる屈折率を持つ面があることで、2本の光線を得ることのできる結晶のことです。

(出典:FNの高校物理)

2つの光線というのが明細書上のo-wave(o波・正常波)とe-wave(e波・異常波)になります。

異なる屈折率があるから光線が2つに分かれるんですが、そもそもこの屈折率の違いというのは、光が物質中を透過する時の速度の違いによってもたらされます。

つまり、o波とe波の2本は、伝播速度の異なる波です。

そして、伝播速度の違いは位相のずれとして現れます。

下の図は緑色の波長が波長板を抜けたあと、紫色の波長に対して遅れているのがわかりますね。

(出典:株式会社光学技研)

そして、このずれがphase retardation(位相遅延)です。

まとめますと、下記のようになる・・・のですが、

- 複屈折結晶からできた半波長板は、入射光を2本の光に分ける。

- 2本の光は物質を透過するときの速度が異なるため、位相の違う光となる。

- そのため、半波長板を通りすぎた光は偏光方向が変わる。

ごめんなさい。

書きながら思ったのですが、やっぱりわかってないです。

上でいうと(2)から(3)の間で迷子になっています。

光が2つに分かれること、その光に位相差ができることはわかります。

その次の、位相差があることで、偏光方向が変わるという箇所。

ここがうまく説明できないので、2つの光の位相差と、偏光方向が変わることの関係がわかってないなということが書きながらわかりました。

当初は、

「位相遅延が起こるから偏光方向が変わるんであって、偏光方向を変えるように位相遅延をもたらす、という出来杉君の訳は因果関係的におかしいのでは?」と思いました。

ただ、私の理解が上のように混乱してたので、判断は一旦保留とさせてください。

でもこの文章、初めに自分で(その当時は)納得して訳した結果と出来杉君の訳が違っていたので、あれっと思ったのですが、

自分で訳さずMTPE的にこの訳を見たら、「such that = ~するように」でそのまま流していたと思います。

おまけ

出来杉君は出来杉君だったんですが、意外とお茶目な面もありました。

例えば、この明細書で度々登場してくる「IR region」という言葉。

光学関係でIRといえば、infrared(赤外線)で、「赤外領域(もしくはIR領域)」となるのが「当業者」だと思うのですが・・・

「IR地域」と訳されてましたね。

これだと、「 統合型リゾート(Integrated Resort)」かと思ってしまうんですが、何を考えて「地域」としたのか、一度是非お会いして聞いてみたいものです。

自分のことは思いっきり棚に上げつつ、今日はここまでです。