翻訳をしていると、「これって原文ミス?」という文章に遭遇することがあります。

明らかな誤植なら良いのですが、「ミスかも?」というレベルだと、

「自分が間違っているのではないか」という気持ちを拭いきれず、

「原文も疑い、自分も疑い、疑心暗鬼の無限ループ」

に陥ってしまうことがあります。

今日は最近出会った中国語の原文ミス?への対処法からの気づきをお話します。

中国語の原文ミスパターン

英語だとスペルミスが一番多いと思うのですが、中国語だとどういうミスが多いのでしょうか。

日本語と同様、やはり誤変換にまつわるミスが多いと感じます。

基本的に中国語はピンイン入力(日本語のローマ字入力のようなもの)なので同じピンインの誤変換という形になります。

例)zaijian →「再見」(さようなら)と「在建」(建設中)

特に多いのは薬の名称などです。

日本語は英語をカタカナにして表記しますが、中国語はそれを似た音の漢字で置き換えることが多いです(英語と関係ない、中国語独自の表記も使われます)。

例)oxaliplatin(オキサリプラチン)

中国語:奥沙利铂 (ao sha li bo) *铂は白金の意味です

この「沙」が「纱(sha)」などに置き換わっているイメージです。

このミスであれば、なんとなく予想がつきますし、例えば薬の名称であれば検索にかけた時に違うものがヒットするのでわかります。

baiduなどの中国の検索エンジンで、英語名で画像検索すると中国語に英文を併記した薬の写真がヒットして、そこからヒントを得ることもできます。

これらのミスよりも、ちょっと手強いミスパターンがあります。

それは、予測変換から生じたであろう誤変換です。

例えば、你好は ni hao と打ちますが、「nh」と打つだけでその候補を表示します。

3、4語くらいならば余裕で予測変換されます。

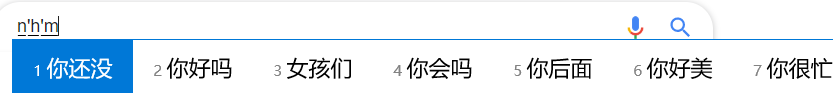

例えば、「nhm」と打ったらこんな感じになります。

それぞれ表示された語はもとのピンインは違いますし、当然意味も違います。

最近出会ったミスは、恐らくこれに起因するのではないかと思われるミスでした。

どんなミスだったのか

実際お仕事として頂いた案件の中で出会ったミスなので、似たような例を出してお話します。

次の文章をパッと見て、どんな印象を持たれるでしょうか。

切除病変肺野菜確定転移

これは私が創作した中国語です。そしていろいろと間違っています。

切除、病変、肺、野菜??、確定、転移・・・

明らかに「野菜」が場違いですよね。

この文章は、次の文章を一部誤変換して作りました。(実は正の文章も、「こういう言い方はしない」という不自然な文章になっていますが、説明用ですのでご了承ください)

誤)切除病変肺野菜確定転移

正)切除病変肺葉 / 才確定転移 (肺葉の病変を切除して/ようやく転移がわかる)

「野菜」と「葉、才」はどちらも「ye cai」というピンイン表記になります。

そして、「野菜」の部分はひとかたまりの単語ではなく、「肺葉」と「才」(ようやく)の2つの単語にわかれます。

上記はピンインとしては同じですが、実際のミスはピンインも若干異なり、そしてこの例の「野菜」のように「パッと見違う日本語が浮かんで来てしまう」ミスでした。

どのように対処したのか

では、私はこの原文ミスにどのように対処したのかをお話します。

検索結果からヒントを得る

その一文に書かれていることは、あまりなじみのないものでした。

ですので、当初は「間違っている」と思わずに、まず素直にそのまま訳すことを試みます。

上の例でいう、場違いな「野菜」も当初は「野菜」として見ていました。

ただ、周りの単語や概念を調べて行くと、どうも「野菜」は文脈にそぐわないことに気づきます。

そしてその原文1フレーズをフレーズ検索(” ”で囲った文章を1まとまりとして検索)にかけても全くヒットしません。

フレーズを単語単位で区切って再度検索をかけた時に、「あ、もしかしてこの単語の間違いなのではないか」という単語が目に留まりました。

原文の「野菜」をその「正解候補」の単語に置き換えて検索をかけると、原文と同じ文脈で使われているのがわかりました。

また「正解候補」に置き換えてフレーズ検索したところ、数十件と少ないのですがヒットしたので、恐らくこれだろうという確証を得ました。

日本語側でも同様に調べて、同じ文脈の中で使われていることは確認できました。

ただ、フレーズ検索ではわずかに1件ヒットしただけで、日本語としてはあまりこういう使い方はしないのだろう、という状況でした。

疑心暗鬼の無限ループへ

原文ミスで、本来は恐らく「○○」です。その理由はこうです。

だから、「○○」として訳しました。

この状態にしてからチェックに入ったのですが、ずっと何かが引っかかっていました。

それは、

本当に原文ミスなのか。自分の勘違いではないのか。違う解釈があるのではないか。

という思いです。

原文のような使い方をする文章は見当たらない、これは確かです。

「○○」は確かに使われていますがそれほど多くはありません。そして何より、日本語側で同じ文脈で使われているのは確認できたけども、同じフレーズで使われているという裏取りが取れていません。

そして、原文ミスと思われる単語と、正解と思われる「○○」は予測変換の「打ち間違い」としてあり得なくはないのですが、冷静に考えると少し無理があるような気もします。

私はここで、いろいろと言葉を変えて、なんとか「日本語側でも同じように使われている」という確証を得ようとしました。

この一文で恐らくトータルで3時間以上、悩み続けました。

出した結論は

納期はまだありましたが、延々と悩んでいても仕方がありません。

決めなければ。

それでも、自分が提出すると決めた納期ぎりぎりまで、悩み続けました。

最終的には、原文の××は○○の間違いと考えて○○として訳し、その旨を根拠とともにコメントしました。

訳語は自分が「決める」もの

誤訳はしたくない。

誤訳じゃないですよ、あなたの考えで正しいですよ、という「正解」がほしい。

この時は、とにかく「正解」を求めていました。

言い換えると、「誤訳じゃない」証拠を求めていました。

固有名詞などの定訳があるものは別ですが、そうでないものは、当たり前ですが自分で訳語を確定する必要があります。

新しい言葉で、そもそも訳語が存在していないものもあるでしょう。

文章の意味をきちんと理解して、その上で訳語を決めて、得られた検索の結果からもその訳語で正しいという確証が得られたのなら、これが適訳です、と限られた納期の中で決めて出す。

それが訳語を確定するということで、訳語確定の最終判断はあくまでも自分が行うということ、その判断に責任を持つこと、そしてそれが翻訳者として持つべきマインドセットである、ということ。

これが今回の案件から学んだ一番大切なことです。

ここまで調べて、これしかない。

100%の力を出し切った。

それがその時点での「正解」なのだと、今はそう思っています。