新しい土地での新しい生活、ワクワクしますよね。

でも、その前に立ちはだかるのは「引越し」という面倒な作業です。

最近私ははじめて、引越元にも、引越先にも頼れる知り合いはいない、

「完全にひとり」の引越しを体験しました。

そのときのよかったこと・失敗したことをまとめてみました。

おひとりさまでも、そうでなくても少しでも参考になれば幸いです。

Contents

ステップ1:まずは「やること」をリストアップしよう

引越すことが決まったら。

まずはおおよその「引越日」を決めて、やることを洗い出しましょう。

1枚の紙や大きめのスケジュール帳にまとめておいて、それを見るだけにしておくと漏れがなくてよいです。

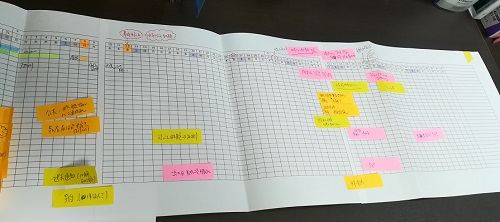

これは実際に私が使っていた「引越スケジュール管理表」です。

ふせんで「手続き関係」とか「会社関係」とか色分けをしていました。

(写真では既にふせんをだいぶ取ってしまっていたり、終了したタスクを枠外に出してしまっています)

何でもいいので、時系列で一覧できるものをひとつ用意しておくと安心です!

ステップ2:どこへ引越す?

2-1:「絶対譲れない条件」を決めよう

駅近、買い物便利、静かなど、引越先の環境に望むものは人それぞれだと思います。

そして条件があれもこれもあると、「ベスト」を求めて延々と部屋探しをしてしまいがちです。

ここはやはり、「これだけは譲れない」という条件を決めましょう。

私の今回の引越の目的は、「勉強・仕事用のスペースを確保する」だったので、

「2部屋以上ある」こと、

そして収入が安定しない身なので、

「家賃は現在の+3000円まで」という条件が、「譲れない条件」でした。

この条件のおかげで、ネット上で希望の物件をいくつかピックアップするときも、実際に内見するときもそれほど迷わずに済みました。

2-2:国民健康保険料をチェックしよう(フリーランス向け)

この情報は、国民健康保険に加入している(する)方向けです。

自治体によって、国民健康保険料が大きく異なるのはご存じでしょうか。

もし、ある程度住む場所を自由に選択できるのであれば、

引越先の「国民健康保険料」をチェックすることをおすすめします。

年10万円単位で費用が変わってくるかもしれません。

(私は、引越前の自治体がべらぼうに高いところで、引越先はかなり安いところにしたので、10万円以上安くなりました)

保険料は例えば、国民健康保険計算機などのサイトでおおよその傾向はつかめます。

より正確な情報は、その自治体のウェブサイトに公開されていますので、そちらを参考にしましょう。

また、会社員からフリーランスに転向される方、一時的に無職になる方は今までの勤務先の健康保険の任意継続という方法もあります。

最大2年間となりますが、国民健康保険に比べて割安になる場合もありますので比較してみてください。

ステップ3: いざ引越し!引越業者と引越日はどう決める?

今はいろんな引越見積もりサイトがありますよね。

家財の数や種類、引越元、引越先の情報を入れるとすぐにおおよその金額がわかり、そのまま複数社に見積もりができるというものです。

複数社へ見積もりすると、当然その複数社からコンタクトが来ますのでかなり煩わしいです。

私は見積もりサイトを利用しておおよその相場を知ってから、1社だけに絞って条件と価格の交渉をしました。

もっと費用を下げるには、2社くらいで見積もりをして比較した方が良かったかもしれません。

3-1:混載便・時間指定なしで安くなるかも?

長距離引越であれば、中継地点に同じ方面への荷物を集めて、一度に大きなトラックにまとめて乗せて運ぶ、という混載サービスがあるかもしれません。

この混載サービスを利用したり、時間にある程度融通が利くようであれば、時間指定なしにすることで、さらに引越費用を下げることができます。

ただし、引越日に退去手続きをしようと考えている場合は少し気をつけてください。

明け渡さないといけない時間になって、荷物がまだ残っている!なんてことになると大変です。

私は今回、混在サービスで荷物の運び出しだけは「午前中」という時間指定にして、退去手続きは午後にすることで特に問題なく新居へ向けて出発することができました。

3-2: 引越日を「燃えるゴミの日」にしておくと安心

荷造りを進めて、引越前日に完璧!となっても、当日に引き出しに眠っていたいらないものの存在に気づくかもしれません。

また、掃除したときのゴミなども当日出てきます。

いろんな制約があるとは思いますが、「燃えるゴミの日」を引越日にしておくと何かと安心です。

不燃ゴミ、資源ゴミなどは回収のタイミングが少ないと思うので、逃さないようにスケジュール表に書き込んでおいて、計画的に処分を進めていくとスムーズです。

3-3: 引越作業の内容は事前に確認しよう

引越会社がどこまで梱包してくれるのかは、引越会社、引越プランによって異なります。

荷造りをしていて、

例えば机やラックなどはこのままでいいの?解体するべき?

洗濯機のホースなどはちゃんと全部外して、固定しておいた方がいいの?

などなど、判断に困ることがあると思います。

このような時は、自分で判断せずに引越会社に確認することをおすすめします。

というのも、私は「これはこっちで解体しておくべきだろう」と勝手に判断して

一生懸命解体してまとめたラックなどがあったのですが、

引越の時にスタッフの方に聞いてみたら「そのままでも全然大丈夫ですよ。もしばらす必要があればこちらでばらしてまた組み立てて引き渡します」と言われました。

無駄な時間と労力を使ってしまったわけです。

やっぱり「餅は餅屋」です。

心配なことがあれば、事前に引越会社に確認しましょう!

3-4: ネット回線の開通工事の依頼はお早めに

これも私の失敗談です。

引越してからすぐネット回線を使いたい!

と思って引越日の1ヶ月以上前に連絡をしたのですが、

「最短でこの日にしか行けません」と提示されたのは引越日から5日後でした。

4月、5月は特に繁忙期で、さらにゴールデンウィークを挟んだのもあると思いますが、1ヶ月前なら余裕で間に合うと思っていたので予想外でした。

どうしてもネット環境は確保したかったので、pocket wifiをレンタルすることにしたのですが、もう少し早く連絡しておけば、引越日に開通できたと思います。

ですので、ネット環境がないと死んでしまう方は早めに(1ヶ月以上前に)手続きを始めてくださいね。

その他のインフラ(電気・ガス・水道・郵便の転居届など)は、インターネット上の手続きは1ヶ月前からでないと受け付けていないところもありました。

ガスは立ち会いがあるのでできるだけ早めに連絡した方がよいと思いますが、その他は2週間前くらいにまとめてやってしまっても問題ないと思います。

まとめ

引越しは手続きや片付けやら、決められた期限の中でやることが多いです。

何をいつまでにやるか、を常に把握しておくのが一番大切だと、

今回の引越しで感じました。

引越しで望むもの、引越しにかける予算もできるだけ明確にしておくと迷わずに済みます。

また、実際の引越し作業には不測の事態もつきものです。

「まあ無事に終わってよかったかな」くらいに、心に余裕を持っておくのも大事なことかもしれませんね。

実際に体験してみて気づいたことをまとめてみたので、

だいぶ偏った内容になってしまいましたが、少しでも参考になれば幸いです!