なぜ わたしは こうも ミスが 多いのか。

いや、これは貴重なデータの山である。

よく見ると、なんとなく規則性も見えてくる。じゃあこうしてみよう。

翻訳ミスに真っ向から取り組んだ1週間を振り返ります。

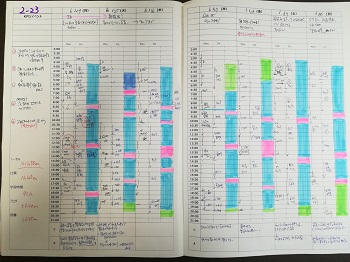

学習記録

学習時間

学習時間:101時間50分

- 純粋な学習時間:92時間

- 実ジョブ:1時間45分(提出前見直しのみ)

- ブログ記事:5時間20分

- 読書:2時間45分

6/30のログ:14h35m (学習11h50m、読書2h45m)

学習内容

- 実ジョブシミュレーション(5~7件目)

- トライアル応募準備

- ツール関連・ミス対策

- その他メディカルの学習(骨組織、血液関係メイン)

時間の記録

初実ジョブから1ヶ月、現在の到達点

始めての実ジョブを頂いたのが5月末のことです。

この1ヶ月、小さなボリュームのものを6件納品しました。

それとは別に、実ジョブと同じような題材・分量で7件、自力翻訳を繰り返してきました。

メモリを構築しつつ、関連の学習をしつつ、スキームを更新しつつ、全体の作業スピードは当初の3倍ほどになりました。

それでもまだ最低賃金にはちょっと届かない、そんなレベルです。

そして頂く案件も、恐らくまだ取引先の「メイン」の案件ではないだろうと内容からも推測がつきます。

まだ「様子見」の新人のカテゴリからは抜け出せていません。

「ブチ抜き月間」、スタート

2019年も半年が過ぎ、7月末で、講座を受講してから1年半が経過することになります。

ここからきっちり実ジョブモードに入るべく、この1ヶ月は「ブチ抜き月間」として、7月末時点で以下の目標を達成すべく、集中度を上げます。

- トライアル最低1社合格(実ジョブをすぐ頂けるレベルで)

- 安定稼働に近づける(土日含む4日間以上、「待ち」が続かない状態と定義します)

- 時給ベースで目標を達成する(現在の約2.3倍です)

今日からトライアル応募スタートです。

様子を見つつ、脈がなさそうであればどんどん次へ行きます。

そのほかの学習内容は6月と、基本的に変わりません。

実ジョブを頂けたらそこから最大限に学び、なければ実戦を想定した練習をし、足りないものを補充する。

その繰り返しです。

「やりっ放し」にならないよう、引き続き作業時間やミスなどをデータ化し、前回より改善したこと、これから改善すべきことを明確にします。

試行錯誤と成長型マインドセット

日曜日に、失敗の科学という本を読みました。

ビデオセミナー2803・2804号(失敗の科学)で紹介されていた本です。

読まねばと思いつつ、半年以上も積ん読にしていました。

失敗から学べる組織、学べない組織について、航空機事故や医療事故など豊富な実例とともにその原理が紹介されています。

もちろん個人ベースでも、「どうしたら失敗から学べるのか」を学べます。

かなりボリュームのある本ですが、突き詰めると次の3点が大切なポイントだと感じました。

- 「失敗なくして成功なし」というマインドセットの転換

- 小さく始めてみる、考える前にまずはやってみる

- できるまで粘り強く継続する

これまで読んできた本、講座のコンテンツ・管理人さんのアドバイス、そして成功者の言葉とも見事に共通しています。

これしかない、ということですよね。

上の3つのポイントを更に要約すれば、「失敗の定義を変える」ということだと思います。

個人的にも、「失敗」に対する定義は確実に変わってきています。

講座や本で学んだから、というのもありますが、

やはり自分で「失敗から学ぶ」という経験を繰り返してそこから小さな成果を得られたこと、

そして「どうしてもこの目標を達成したい」という強い気持ちがあること、

この2点が失敗の定義を大きく変えています。

この1週間、翻訳ミス撲滅のためにどうしたらよいか考え、実践してきました。

目に見える結果(ミスの削減)としてはまだまだです。

ですが、これまでになく「なぜこのミスが起こったのだろうか」「起こさないためには何が必要だろうか」と考え、少しずつ改善を繰り返しています。

「失敗の科学」にはサッカー選手のベッカムのエピソードが載っていました。

天才サッカー少年ではなく、とにかく毎日毎日、粘り強くリフティングやフリーキックの練習を繰り返し、超一流のプロ選手にまで登り詰めたという話です。

イギリスのイチローですね。

以前は自分の頭の固さや要領の悪さを「できない理由」にして、失敗から目を背けていました。

諦めずに日々コツコツ小さな改善を積み上げること。

これしかないのだと実感しています。

24週目の予定

- 実ジョブシミュレーションをメインに進める

- トライアル応募

あまり、変わり映えしませんが・・・

期間限定の中の期間限定で集中して、ブチ抜きます!