Contents

学習内容

- 血管モデル対訳シリーズ(ビデオ視聴、チェック、後処理、まとめ、処理スキームを考える)

- 手術シミュレーション関連、人工臓器関連の明細書を読む

足りないものは、読解力だった

今月初めから取り組んでいた「手術シミュレーション用血管モデル」の対訳シリーズでの学習がようやく終了しました。

今回の対訳シリーズの目的は、今何が問題なのか、どこを強化する必要があるのかを確認するためでした。

直近のトライアル見直しなどから、恐らく英語力(特に文法力)が問題だろうとあたりを付けていたのですが、現時点では、「英語力というよりも読解力の問題が大きい」と結論付けています。

やったことと、なぜその結論に至ったのかをまとめます。

アプローチ

今回は「技術的な内容が理解できていないことによる誤訳」をなるべく排除するため、該当の日本語明細書を読み、内容を自分なりに把握してから翻訳にとりかかりました。

前半は1、2文訳してからビデオと比較し、後半は全て訳してからビデオを見る方法で進め、ビデオ視聴完了後に納品を想定してチェックし、コメントを付け、スタイルを整えました。

今回、これまでの対訳シリーズ、トライアル関係のビデオ、そして自分の受けたトライアルの見直しなど全てを含めて、今までで恐らく一番、じっくりと一つ一つの文章と向き合いました。

なぜ間違えたのか、管理人さんとの訳出の違いは何か。

いろいろと調査した上で、「ここは私の訳のままにしよう」と思ったところもありました。

今までは(特に去年までは)ビデオ内の訳と差があれば、盲目的に「私が間違っている」と思い込んでしまい、「本当にそうだろうか」と調べるということをしていませんでした。

そういう意味でも、以前からの進歩を感じます。

気づいたこと

内容理解について

内容理解(理解の深さ、正確さ)については、そこまでの問題はないと感じています。

ビデオ内での技術や理系知識全般に踏み込んだ話でも、わからない・初耳だという話はありませんでした。

これは「そもそもある程度わかっている」ものを「日本語の明細書から読んだ」から、というのもあるとは思います。

「あまりなじみのないものを、ゼロから背景知識を調べて類似特許の対訳を取ってやった場合の内容理解度」については次回以降の翻訳学習で確認します。

訳出について

肝心の訳出については、やはり問題は多いです。

ミスは個別に知子の情報に入れており、「こちらの表現の方がベター」という程度のものも数件含みますが、50件程度記録されています。

ミスの内容は、圧倒的に「係り受けのミス」が多く、訳語そのものが不適切というものはほとんどありませんでした。

今回、ミスの根本的な原因は下記2点であると分析しました。一言でまとめると、「読解力の問題」ということになると思います。

- 文章の骨子を把握せずに訳している

- 「AI読み」で理解をしていて違和感フィルターが働いていない

1.文章の骨子を把握せずに訳している

なぜ間違えたのか分析したところ、長めの文章の骨子を読み取れていないまま区切って翻訳していることで、係り受けの間違いが起きていることが多いことに気づきました。

そうして出来上がった訳文は、当然論理的におかしい(因果関係が逆になっているなど)わけですが、一読しても気がつかないことがありました。

途中でこれに気づいて、まず「何を言っているのか」と、文の骨格をつかんでから(主語、述語、修飾部分を切り分けてから)文を区切るようにしたら、ミスは明らかに減りました。

そしてチェックの時に、プリントアウトしたバイリンガルファイルの英文上で同じようにマーキングしながら文の骨格をつかんでから訳文と付き合わせた時に、訳文の間違いに気づくことがありました。

2.「AI読み」で理解をしていて違和感フィルターが働いていない

「AI読み」という言葉は、新井紀子さんの本「AIに負けない子どもを育てる」で知りました。

「AI読み」とは、AIのようにキーワードだけで類推して文章を「読んでしまう」ことを指します。

例えば、「光硬化」「重合」「紫外線」という言葉が入っている文章があったとします。

光(紫外線)によって重合反応が起きて硬化(架橋)するんだなー、とこの3つの単語だけで類推はできます。

その後、文章全体の意味を把握せずに、このキーワードがそろって出てくるのはおかしくないというだけで「文章を理解した」と思い込んでしまうような理解の仕方がAI読みです。

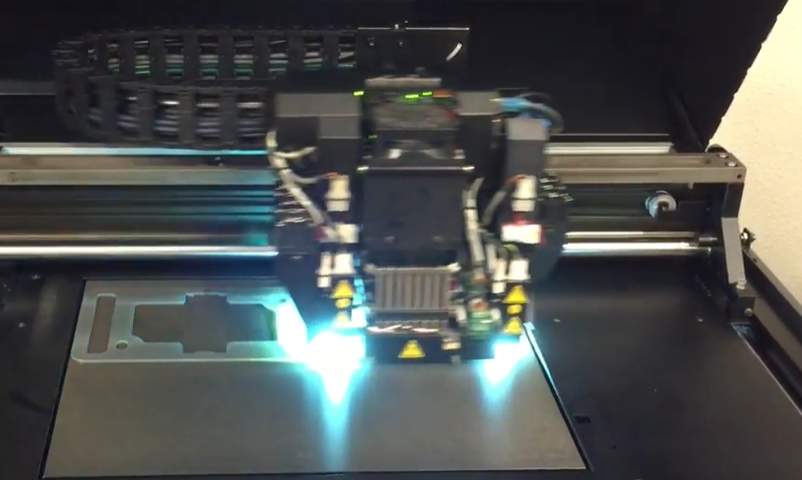

今回の明細書で「(3Dプリンタのインクがノズルから噴射されて)紫外線照射中に粒子が飛びながら重合が進行する」といった記載がありました。

(英文は「In the minute particles jetted from the inkjet nozzle, the polymerization proceeds with ultraviolet light while the particles fly under irradiation with ultraviolet light.」です)

私はこれをそのまま違和感なく読んでしまったのですが、ビデオ内でお話があった通り、厳密にいうと、インクが噴射されて積層される領域に付着してから、紫外線照射により重合が進行するのではないかと思われます。

この文章に違和感を感じるには、重合の仕組みや3Dプリンタの構造を知っていることが前提です。

その上で、文章を瞬時に可視化して、論理的に判断できる力が必要だと思います。

その力がまだ足りていません。

参考までに、今回の明細書の実施例は噴射ノズルの両側面から紫外線照射される機種を使用しています。

ヘッド部分の移動スピードが速いので、確かに噴射されて着地前に紫外線照射を受ける粒子もあるのかもしれません。

(画像はhttps://youtu.be/NzGeG8UFdyoより)

その他気づいたこと

実は明細書をまるまる1件訳したのは、今年の4月以来です。

その後メディカル関係の実ジョブや治験翻訳の学習などで、完全に明細書からは離れてしまっていました。

請求項の訳し方や段落番号の付け方など、「お作法」的なところもすっかり抜け落ちていたので復習しました。

4月当初のスキームを見ながら、ツールをカスタマイズしつつこうした方がいいと思ったことを付け足して作り直しています。

違う分野・言語とはいえ実ジョブを経験したことで、チェックの方法やツールの使い方などは以前と比べて格段に洗練されてきていると感じました(まだまだ試行錯誤の段階ですが)。

今後の学習方針

今回の対訳シリーズでの学習の結果を踏まえて、今後(3月末まで)の学習方針を見直しました。

次の2つを中心に進めます(1→2→1、と交互に進めます)。

- 岡野の化学で復習しつつ、明細書を読んでいく(+バイオ系の基礎学習)

- 対訳のある明細書で実ジョブシミュレーション

(1)については、ビデオを消化するというよりも、明細書に概念を結びつけるとっかかりにします。

とにかく明細書をいろんな読み方で読み(違う分野の明細書をある概念でくくる、先行技術文献を遡るなど)、点を強化しつつ自在に線にできるようにするのが目的です。

(2)については、1万ワードほどのものを「納品」まで期限を決めて集中して行います。

問題は英語力そのものよりも読解力だと思われるので、英語を個別に学習することは一旦ストップし、明細書を訳す中で読解力を引き上げることを目的に行います。

素材はバイオ・メディカル系(テーマはいくつかピックアップしています)で考えています。

これまで頂いた医療系の実ジョブ(英語)は多くても2000ワードに満たないボリュームだったため、この期間に実ジョブで想定されるボリューム・スケジュールで問題なくできるようになることも目的の一つです。

(1)と(2)を繰り返しながら、(2)についてはスピードやミスなどを記録して、次のサイクルでの課題・目標を意識しつつレベルアップを図ります。