学習内容

- 岡野の化学2週目(ビデオ1~18、その他化学結合関連のビデオ)

- 明細書を読む(主にプロトンポンプ阻害薬、ガラス転移点、生体適合性材料)

- 生化学基礎(細胞膜、膜タンパク質など)

- 2年間の振り返り(受講感想下書き)

- 読書いろいろ(書く力関連)

岡野の化学2週目。成長と「それじゃ稼げない」

昨日受講感想の下書きを18000字書いていたらさすがに疲れたので、今日はあっさり書きます。

受講感想は書き終わってないのですが、もう少し書き足して1月に入ってからガツンと削って15000字くらいにはします(たぶん)。

今週から、岡野の化学2週目で基礎を固めつつ、明細書を読む学習を始めました。1回目は2018年2月のことですから、ほぼ2年ぶりです。

化学結合(付加反応)などかなり忘れているところもあり、もう一度手を動かしつつ復習しました。

今週、この2年間で成長したなと思うこともあれば、「お前またその過ちを繰り返すのか」ということをやっていたこともあったので少しまとめます。

成長1:言葉から見える世界が変わった

光学異性体が出てきた時、これまでのいろんな断片的な知識が頭に浮かんできました。

医薬品の相互作用で出てきたな、とか乳酸のL体とかD体とかも生体適合性材料としてよく出てくるな、とかです。

旋光性についても、1週目の時はあまりピンときていなかったのですが、物理で波の性質を勉強しましたし、その後実際に偏光板を利用して波長を分ける医用レーザーなどの明細書も読んでいたので、そのあたりの知識が頭に浮かびました。

今と2年前を比べると、例えば「光学異性体」「旋光性」などの周りにある言葉が明らかに増え、ある程度は秩序立ってきているなと感じました。

成長2:ノートが変わった

1週目の時のノートを見ながら、2週目を進めています。

ノートは割ときっちり作っていましたね(「人に説明するように」という観点は抜けていることが多いですが)。

書き込み具合がすごいです。

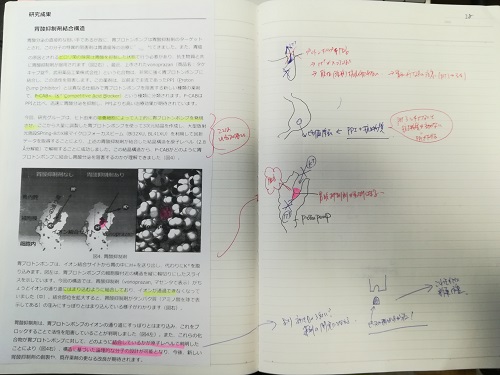

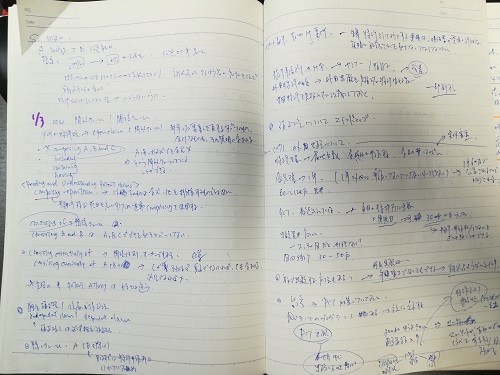

「ノートは余裕もって使え」と言われましても・・・と思っていた頃でした。以下が1週目の時のノートです。

今はこんな感じで、全体的にすっきりしたノートになっています(内容は上とは異なります)。今回はノートをまとめるよりも、どちらかというと、「知子の情報」への追記やカードの追加・分割を主にやっています。

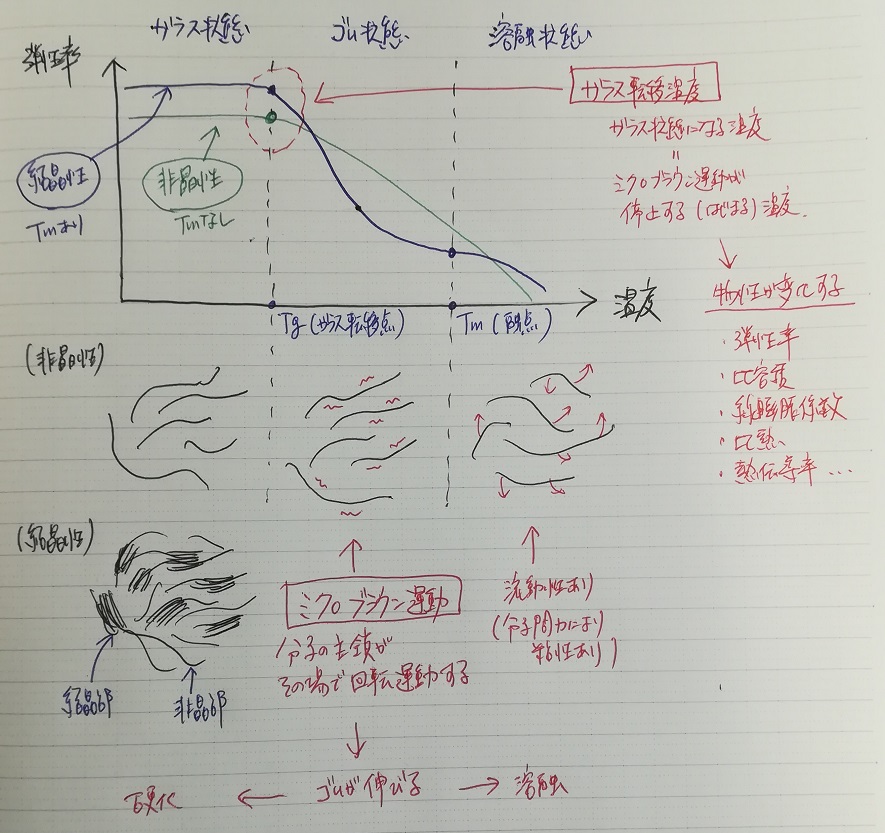

後はブログ記事に貼り付けたこちらですね。これでもやもやしていたガラス転移点がだいぶすっきりしました。

ちなみに。

300本無料プレゼントで学習していたころ(正式受講前。ちょうど2年前の今頃です)のノートが出てきたのですがかなり衝撃的だったのでお見せします。

いやあの・・・

「とりあえず書いた」「メモ(?)取りました」感がすごいです。

高校くらいまではちゃんと色を使ってノートを取っていたような記憶があります。ただそれ以降は基本的に一色で、何となく書き殴っておしまい(「メモした感」だけ残る)でした。

大学時代、真面目に授業には出ていたので見ず知らずの人から「ノート貸して」と言われたこともあるのですが、「これでよければどうぞ」と暗号解読お疲れさんとばかりに内心ニヤニヤして渡していました。

案の定、少し経って「どうも」と帰ってきましたけど。

ノートが自分の思考を整理するためのものなんて、この時は(受講前もですが)考えていませんでした。

「それじゃ稼げない」:どうでもいいところに深掘りしすぎる

ほぼ2年間経ってますからね。

成長していなければおかしいです。

問題は、散々「稼ぐ勉強にフォーカスせよ」と言われた1週目と同じ過ちを繰り返していたことです。

例えば、ガラス転移点とブラウン運動。「ガラス転移点」は言葉としては頻出ですけど、意味がわかればそれでいいじゃないですか。

ブラウン運動に至っては明細書にもそうそう出てきません。これを「なるほど!」と深掘りしてもトライアル合格には近づかないですよ、と自分に言い聞かせたのがまずひとつ。

知識の連関性を持たせるために、1件の明細書を深掘りしつつ先行技術文献も読んでみた「生体吸収性ステント」。

これは消化管の動きに追従して、消化管を傷つけないようにかつ十分拡張できるように細工を施したところが肝でした。

これも、「ああなるほど、編み目(ワイヤー)構造をこうしたのね」くらいで把握しておいて、どちらかというと他の製品、例えば他の機械の可動性部分に使われるフィルターも、同じように編み目構造に工夫を凝らして機械の動きに追従させるようにしているのかな、とか共通点を見つけて他の分野に広げていくのが「連関性を持たせる」ってことじゃないかと、後で思いました。

何度も繰り返しますが(自分に言い聞かせるために)、今フル学習モードに戻したのは

「特許明細書を素早く読めて翻訳できてトライアルに仕事をすぐ頂けるレベルで受かる」

ためです。

「地頭を鍛えよう」と思うと(これももちろん大切です)、どんどんさつまいもが埋まっている領域を超えて深掘りしてしまうのはどうやら私の脳の「仕様」のようです。

なので、明細書を読んでいてわからない部分はもちろんわかるまで調べ、わかったらそれでよし、とします(その言葉が他の明細書でどのように使われているかなどは、あまり追いかけない、ということです)。

岡野の化学に割く時間の割合も少し減らして、明細書を読む時間を増やします。

(年明けからはひとまず対訳学習に移ります)

ともかくこの勉強方法を続けても一生稼げるようにならない。

自分自身でそう評価できるようになったことも、一つの成長ですね。

とっても遅いんですけど。

どうでもいいことで申し訳ないですが、どんな占いをしても私は「大器晩成型」と出ます。

昔の私は、「そうか、私は今はダメだけど、年を取れば成功するのか」とのんきに構えてました。

器は放っておいても大きくなりません。

自分で大きくするものですよ、と過去の自分にツッコんでおきます。

さて、あとで「今年の振り返り」を別途アップします。