1/25学習メモ

薬物3402_DDSとリビングポリマーにてリビングラジカルポリマーとブロックポリマーの明細書にアドバイス頂き、ありがとうございました。

ビデオ視聴の気づきです。

(1)DDSとブロックポリマーの関係

該当の記事の「DDSそのものに行く前に、高分子ミセルを使用したDDSで用いられることが多いブロックポリマーの作製方法の明細書を読みました。」についてです。

これに対して、「ブロックポリマーもまさにDDSであり、DDSとブロックポリマーとの関係がわかっていないのでは」とご指摘いただきました。

これは、この時に読んだ明細書で扱われているブロックポリマーがDDS用途をメインにしているものではなかったために、「DDSそのもの(=DDSメインの明細書)に行く前に~」と記載したのだと思います。

ただ、確かにDDSとブロックポリマーの関係を曖昧に捉えていました。

ブロックポリマー=ミセル型キャリアの材料=DDSそのものではなくてその一部、と考えていました。

ということは、DDSの定義をきちんととらえられていなかったことになると思います。

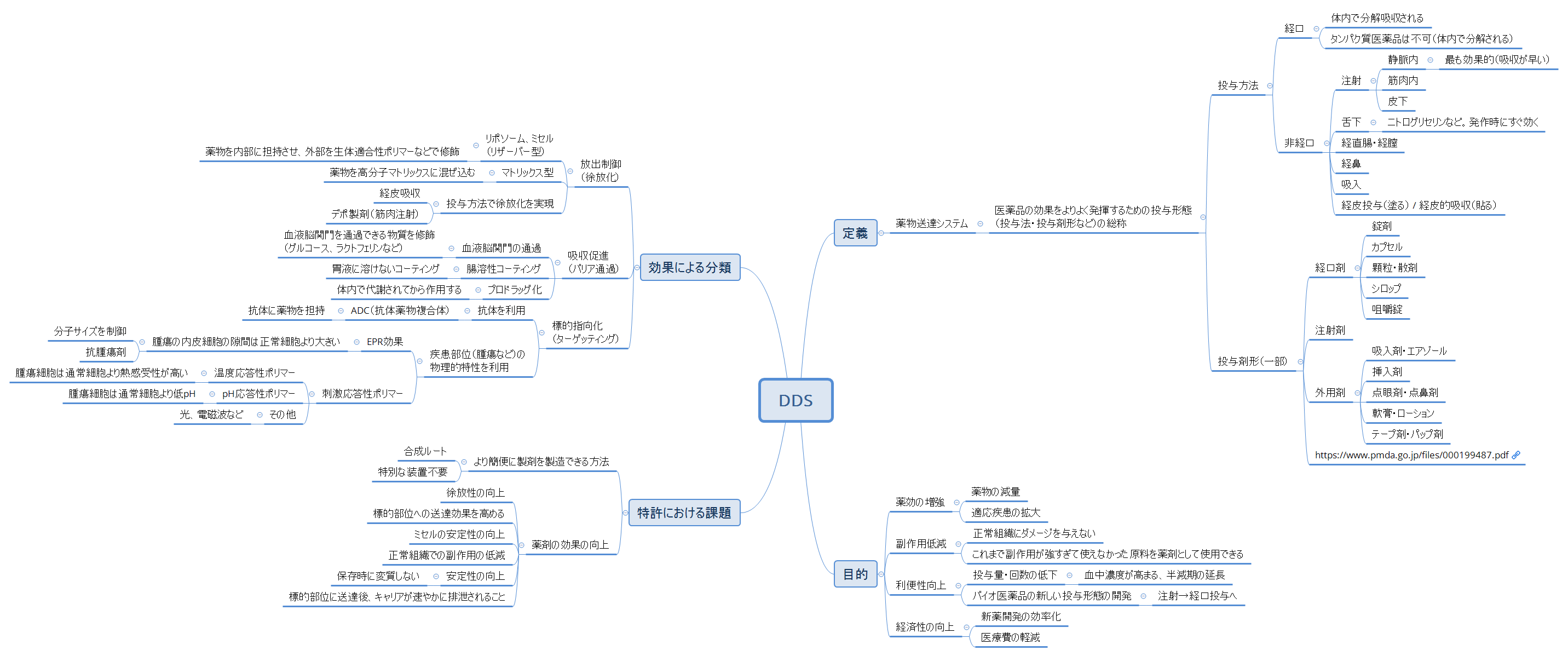

DDSは「医薬品の効果をよりよく発揮するための投与形態(投与法・投与剤形など)の総称」なので、ブロックポリマーによってミセルを形成して徐放化することはDDSそのものです。

ビデオを視聴していて、やはり言葉の概念をきちんとつかむこと、そしてそれをグルーピングすることができていないのだと感じました。

DDS関連の知識は詰め込んでいるけれど、それが整理整頓されていない。「DDS」って書いてある押し入れを開けたらいろんな概念がごちゃごちゃになって飛び出してくる感じです。

DDSでマインドマップに落とし込んでみて、それが明らかになりました。私の頭の中には、もう少しいろんな知識が入っている(気がする)のですが、うまく結びつけられていません(マインドマップに理解したこと全てを載せているわけではありません)

クリックで拡大します。

(2)官能基を末端に導入する話、分子量分布の話、ブロックポリマーの話が入り乱れていて区分けができていないのでは

これも(1)と同様です。

それにプラスして、DDSと関係のないところを含めて書いていたのでわかりにくくなっていました。

リビング重合がらみの話(官能基を末端に付与すること、分子量分布が狭いこと)は、ブロックポリマーの明細書の先行技術文献で出てきた話だったのですが、直接このブロックポリマーの明細書に関連する話ではなかったため、説明としては省くべきでした。

(3)その他

ビデオ内でお話のあった勉強の進め方通りに進めます(その前に「係り受けミス」の問題を克服します。これが最優先です。この間も、明細書も最低1日5件は読みます)。

安定稼働するまでは「勉強した内容」以外の記事は書かないと決めたので、それ以外の記事は書きません。

長い記事や他人に説明することを意図した記事も書きません。ただ、ある程度書かないとどこがわかっていないかはわからないと思うので、そこの判断がつくくらいには(前回の記事くらい)書きます。

「翻訳者になるための勉強ブログ」に戻します。

ここ2、3日、眠れずに昼夜逆転生活に近くなっていたので(自業自得ですけど)、頭が使い物にならなくなっています。一旦生活習慣を戻すために今日は早めに切り上げて読書して過ごします。

また明日から頑張ります。