2/11 学習内容

黒字部分は当初計画、青字部分が実績です。

- トライアルリベンジ分の全体のチェック完了、提出用に整える(2h→4h)

- 上記の、対訳・過去の自分の訳との比較(トライアル課題文以外の箇所を含め)・手じまい(7h→7h)

- 日本語の明細書を読むこと(最低2件・1h→0h 下記の学習にかまけて読み忘れました)

- 抗体-薬物複合体(ADC)、抗体医薬について全体像をつかむ学習(4h→5h)

計16時間(対計画+2時間)

以前受験して不合格だったトライアル課題文を使用した学習が終わりました。

このトライアルを受験したのは1年以上前、受講11ヶ月目くらいの頃です。

やはり、以前と比較して、背景技術の読み取りの解像度が段違いです。

以前ものすごく調べたところもすんなりわかるので、自信を持って訳語確定できます(というよりも、以前のレベルでは1000%受かりませんでした)。

対訳のあるタイプなんですが、「これ絶対あかんやつや」ってところがあるんですね。

実は受験時、それが見抜けませんでした。

不合格がわかってからの見直し時には、気づいたのですけど時既に遅し。それ以外にも請求項の裁き方もダメでしたからね。

今回、受験後に見直した時のファイルも引っ張り出して見ていたのですが、自分でも「ああ、これは遠いな」と思いました。

というのも、完全に訳語確定の根拠が多数決に近くなっていたからです。特に、公開訳に引きずられていて、「訂正訳」「訂正(追加の)コメント」で逆に誤訳の方向へ向かっているのもありました。

最近のビデオでご指摘があったとおり、まだ、この傾向はあります(この時よりはだいぶましですが)。

今回との違いは何かというと、やはり内容(背景)がわかっているかどうかに尽きます。背景技術の部分は、その当時日本語でもわからない用語のオンパレードだったのですが、今回は納得して訳すことができました。

今日のビデオセミナー(3428号:受講生ブログへのコメント)にて、多分ブログのどこかから「迷走」の気配を感じ取られたのであろうコメントを頂いた(ように思う)ので少し予定と、今日やったことを書いておきます。明日からはダラダラ書きません。

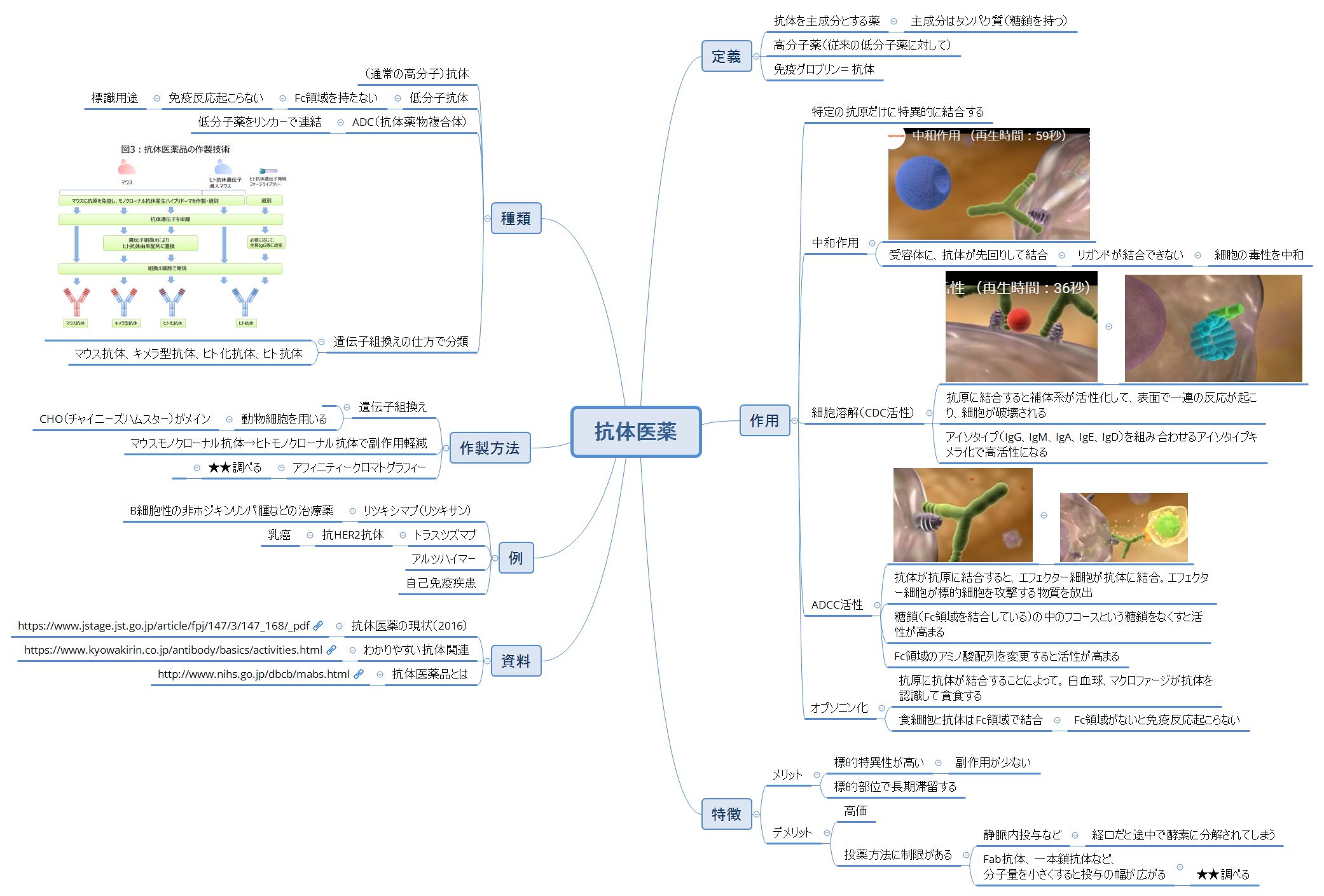

次の学習素材には、抗体医薬を選びました。これもDDSとリンクしているところはあります。前回よりももう少しバイオよりに、免疫関連の知識もつけることを目的にしています。

その後は、遺伝子検査、核酸医薬あたりを予定しています。遺伝学関連は特に知識の積み上げが大事(始めを疎かにするとわからなくなる)と感じているので、今集中してやっておきたいと思っています。バイオ実験、分析系を理解するのも目標のひとつです。

進め方はDDSと基本的に同じように、資料を読んで知識の獲得+明細書で必要な知識を確認、明細書(日本語)を大量に読み込む(30件目安)、対訳のあるもので自力翻訳、というサイクルで考えています。

訳す量が足りていないと感じるので、これはDDSの時より増やしていきます。前回はチェッカーモードで見る部分が多かったので、これをやめてスケジューリングしてすべて自力翻訳します。1万word前後のものを予定しています。

誤訳があればまた出します(手持ちのは、この前の図の誤訳とほぼ同じ原因・対策なので出さないことにしました)。

久々にノートとマインドマップもアップします。

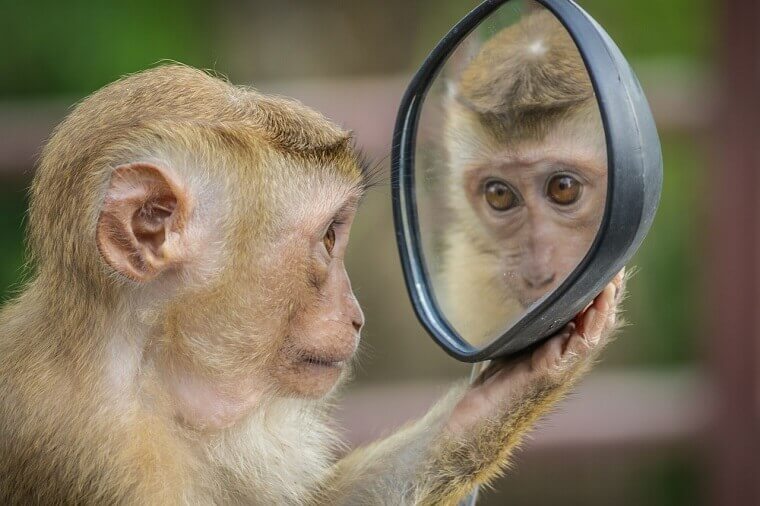

癌微小環境について。

「癌微小環境、知ってる知ってる、癌細胞に住み心地のいい環境でしょ」になっていて何で構成されているかわかっていなかった反省から。

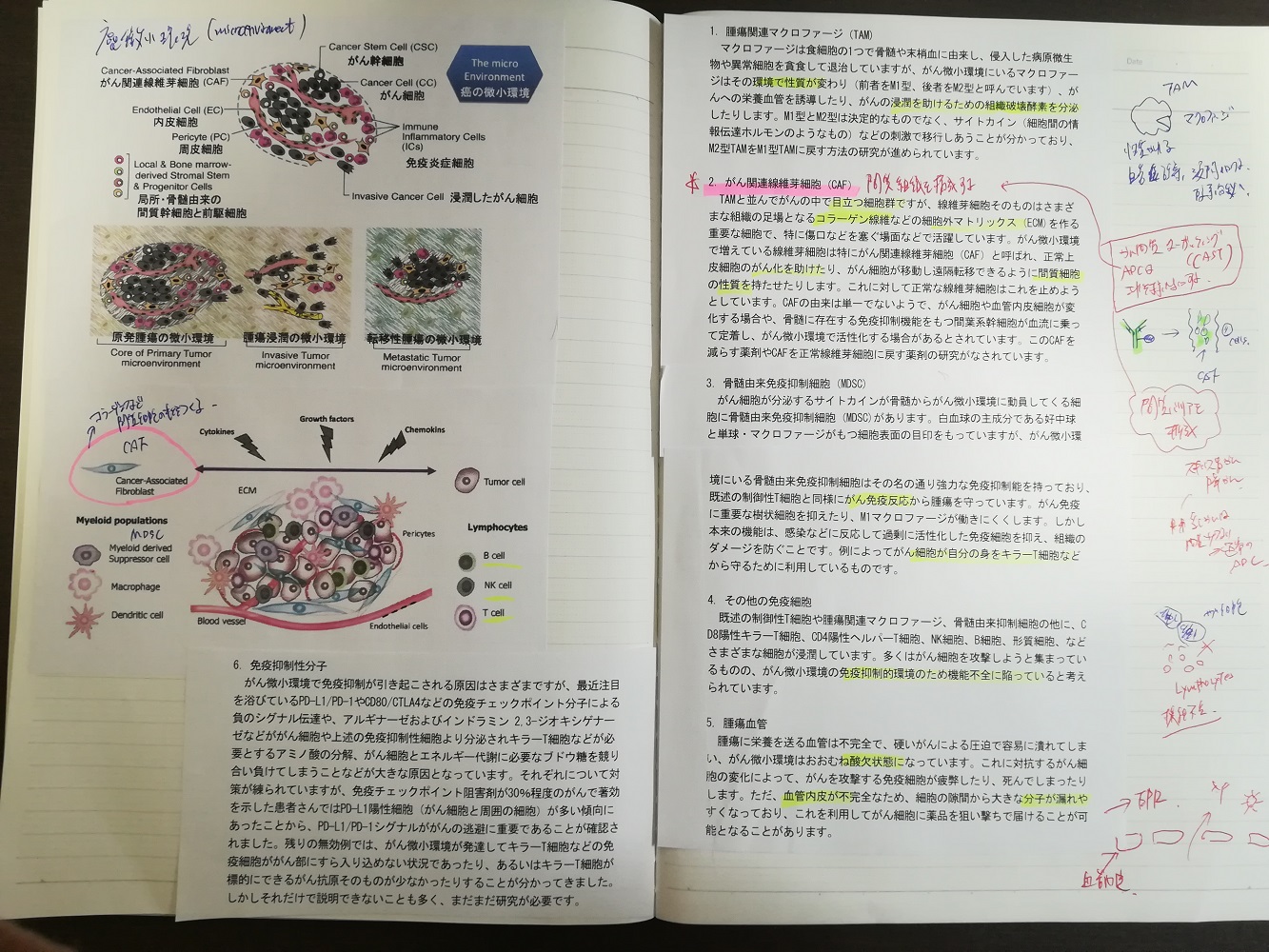

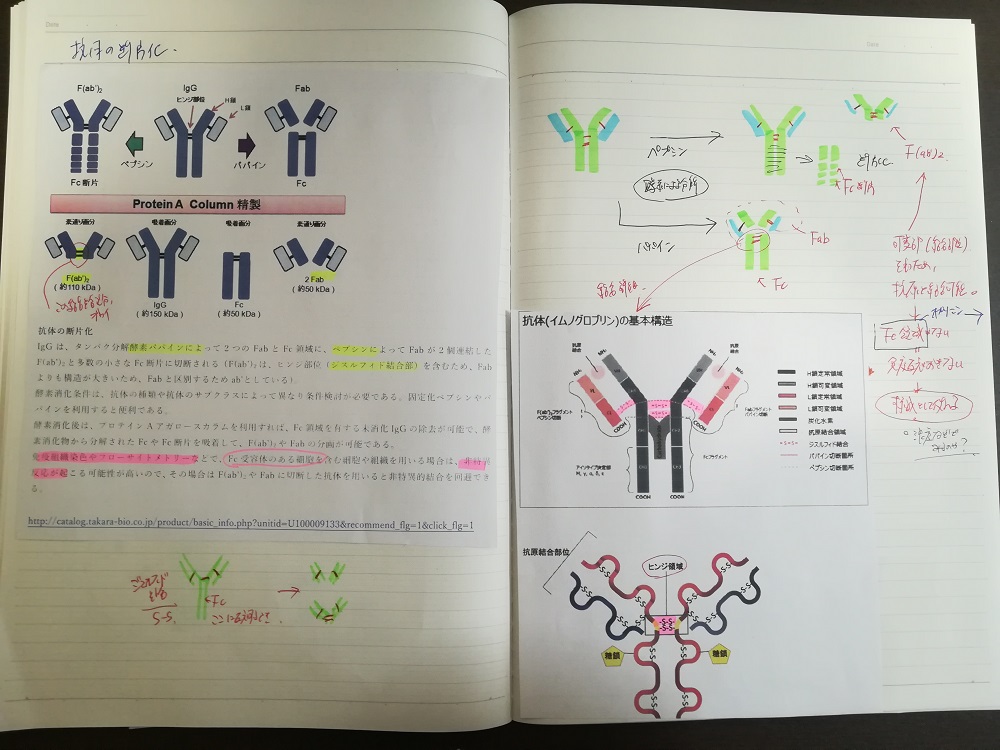

抗体について。

何度か学習はしているのですが、こちらも構造の理解があいまいだったので手書き多めです。

抗体医薬についてのマインドマップ。まだ途中です。

明日はもう少し補充してから(特に用途、製造方法)、明細書をひたすら読むフェーズに入ります。

2/12の予定

- 抗体医薬の基礎学習の続き(2h)

- 関連の明細書を読む(13h 最低11件を目標に)