異種材料の接合方法

先週末に取り組んでいた分子間力。現時点での分子間力との闘いの結果をまとめておこうと思います。

ファンデルワールス力やら水素結合やら、分子間力の種類、どの分子間に起こるものか、相対的な強さなどをマインドマップで整理して理解。

その後実際の特許で分子間力がどのように使われているか確認し(50件くらい)、こちらもマインドマップ化。

この時点で思ったことは、分子間力が使われている特許の該当部分のみ抜き出しても、前後がわかっていないと何の分子間力なのかわからないということでした。

ということで1件、下記の明細書をじっくり読んでみました。異種材料の接合が分子間力によって行われるというものです。

【発明の名称】異種材料接合方法

【公開番号】特開2012-45730(P2012-45730A)

【出願人】浜松ホトニクス株式会社

(57)【要約】

【課題】 少なくとも一方が樹脂材料からなる部材同士を確実に接合することができる異種材料接合方法を提供する。

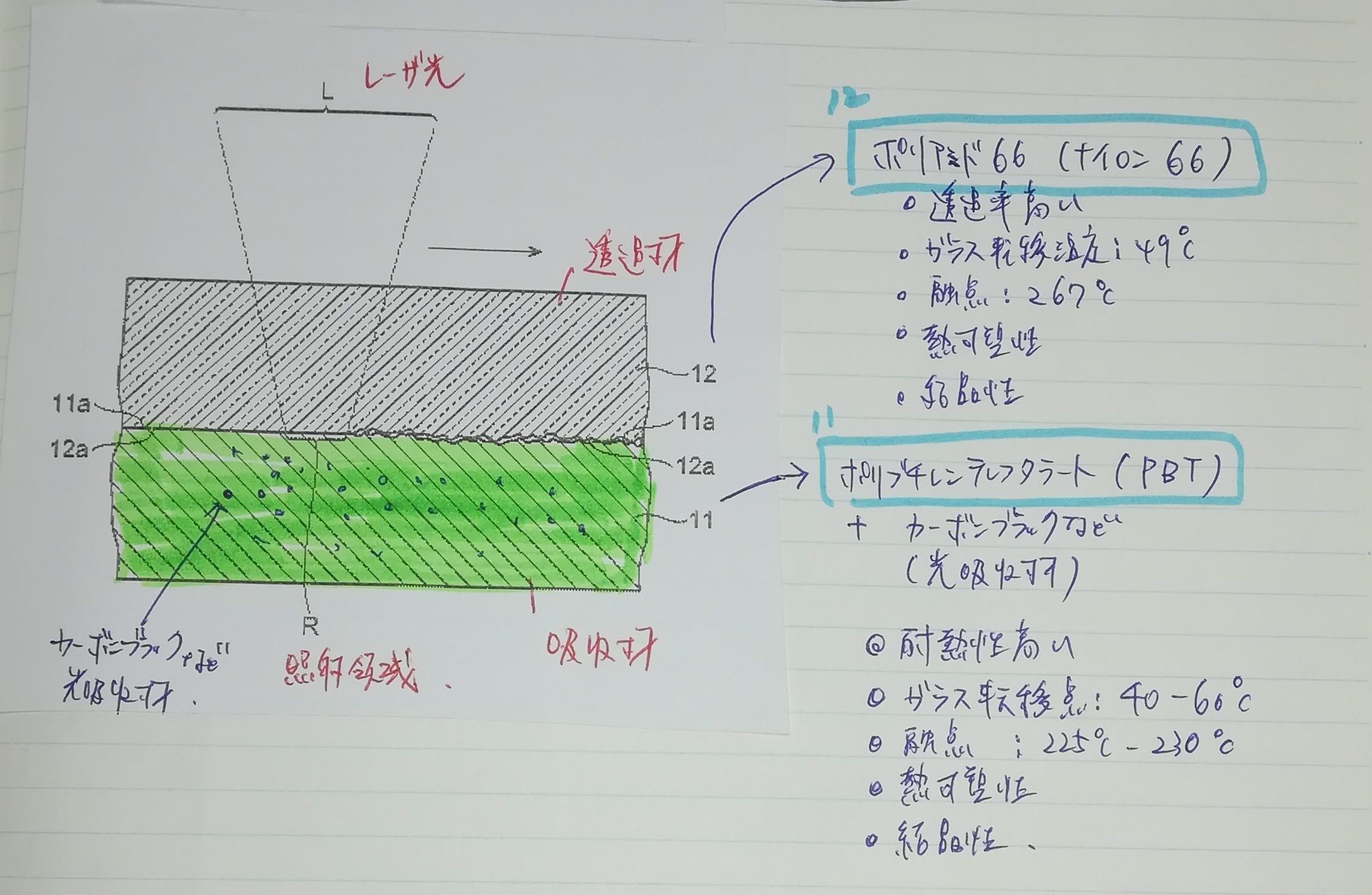

【解決手段】 接合予定領域13における樹脂部材11,12の温度は、レーザ光Lの照射によって各樹脂部材11,12の材料のガラス転移点以上かつ流動開始温度未満の温度に上昇させられる。樹脂部材11,12の温度がガラス転移点以上の温度に上昇させられるので、樹脂部材11,12が接合予定領域13において選択的に弾性に富みかつ膨張することになる。このとき、樹脂部材11,12の温度が流動開始温度未満の温度に上昇させられるので、樹脂部材11,12の溶融に起因して表面活性化処理の効果が失われることが防止される。従って、レーザ光Lが照射された際に、樹脂部材11の表面11aと樹脂部材12の表面12aとが接合予定領域13において密着し、分子間力によって接合される。

ここまでで2種類の樹脂がレーザ光によって接合可能な温度に温められて、何らかの分子間力によって接合するんだなー、何の樹脂かによるけれど、樹脂を接合するのならばファンデルワールス力のような弱い力ではないのだろう。水素結合かな?と思いました。

「表面活性化処理の効果が失われる」など、よくわからない言葉がありますがとりあえずおいておき、読み進めました。

実施形態として挙げられていたのは下記の樹脂でした。

- 樹脂11:ポリブチレンテレフタレート(カーボンブラック等のレーザ光吸収材を含む)

- 樹脂12:ポリアミド66

見た瞬間、なんとなくこれやったような?と思いました。確かに岡野の化学でポリアミド66(ナイロン66)は出てきたし、ポリブチレンテレフタレート(PBT)こそ出てこなかったけど、似たようなポリエチレンテレフタレート(PET)は出てきてましたね。

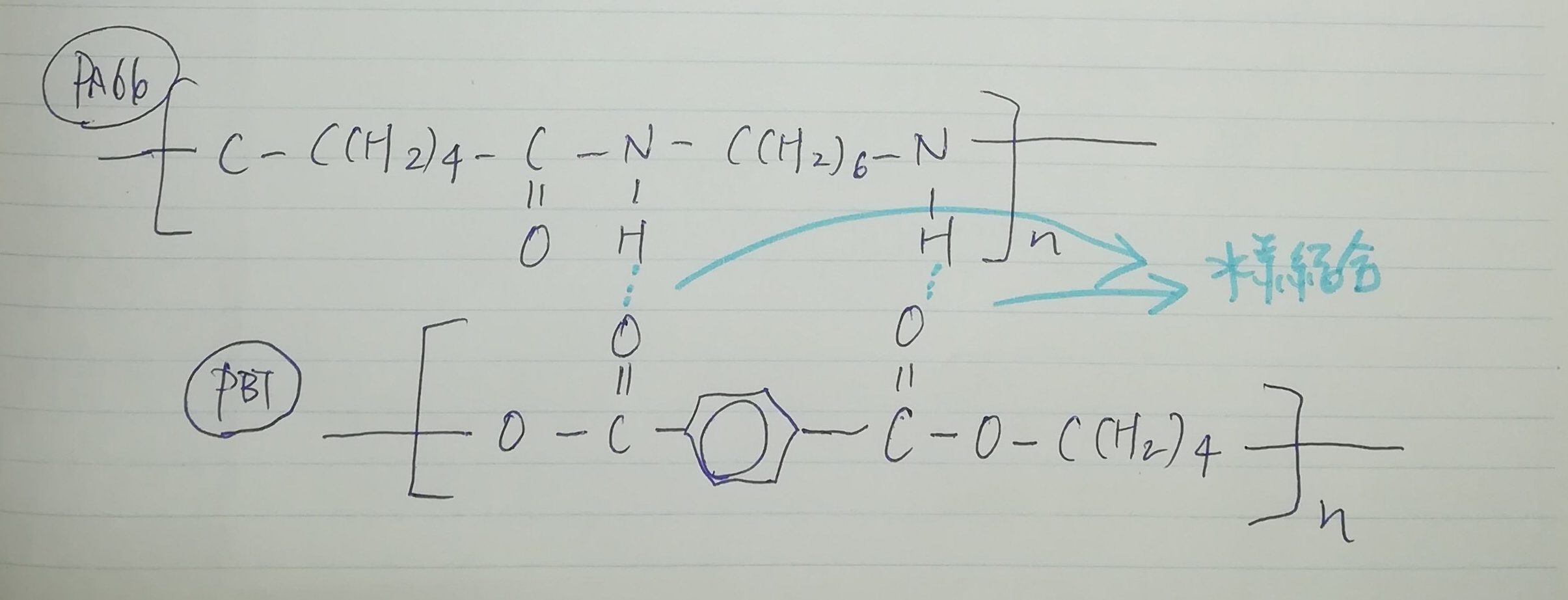

そこからこの2種類の材料の特性を調べ、構造式を書いてみて、どんな分子間力で結合しているのかを考えました。

ポリアミド66のアミド結合のHとPBTのOとで、水素結合をしているのでは?と考えました。

ただ、調べていくうちに、水素結合だけでなくやはりファンデルワールス力も影響しているのだろうことがわかりました。

この2種類の樹脂はどちらも熱可塑性樹脂で長い鎖状になった高分子の集合体です。分子間のファンデルワールス力は弱いとはいえ、数が多いとかなり強くなるようです。

なので、この明細書で使われている分子間力は「水素結合とファンデルワールス力」になるのではないかと思います。

発明の実施形態については、図を貼り付けて確認しました。

レーザ溶着の仕組みや光吸収剤の役割、その他の樹脂接合の種類等も調べました。

ええと、全く中途半端で説明不足なんですが、今日はここまでにさせてください。

まっさらな状態から書き始めてここまでで1時間。うーん。

昨日の隙間時間にビデオセミナー「リーガル翻訳と書く力(33)」を視聴しました。

なんとかかんとか学部卒業で、生徒と教師が頓珍漢なやり取りを続けているようなブログを書いている身にはぐさりと刺さりました。

これが今のレベルなんだと自覚して、毎日経験値ためて、レベルを上げてきます。分子間力なんて秒殺なくらいに。

4/17(火)の学習記録

学習時間:6h

項目: 岡野の化学(101)

目標: 4h 実績: 4h

項目: 岡野の化学(102)

目標: 3h 実績: 1h15m(40%)

項目: 分子間力の特許の調査の続き

目標:(計画に入れるのを忘れた) 実績: 45m

4/18(水)の行動計画

項目: 岡野の化学(102)残り60%

目標: 2h

項目: 岡野の化学(103)

目標: 3h

項目: 今日学んだことの特許を検索して読んでみる

目標: 1h30m

え、とてもわかりやすいのですけど!勉強になりました!

Ayumiさん、コメントありがとうございます。ものすごく励みになります!

Ayumiさんの記事やノート、いつも参考にさせていただいてます。ありがとうございます!