後工程を考える

翻訳の話ではなく、水処理の話です。

いや、何事も自分の仕事の後、誰が何をどのくらいのスケジュール感でやるのかを考えるのは大事ですよね。

昨日は溶解度や再結晶について岡野の化学で学び、そこから固液分離と固液分離に使用される凝集剤について少し調べてみました。

凝集剤とは?

水中に含まれている微細粒子(ごみ、不純物など)を沈殿させ、排水の処理を容易にするために使用されます。

なぜ沈殿させることができるのか?

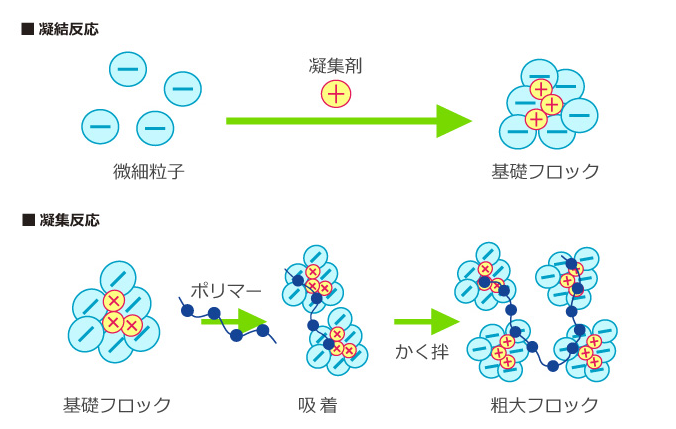

沈殿のメカニズムは2段階に分けられます。

微細粒子はマイナスに帯電しており、お互いが反発するために水中で分散しています。まずは、プラスの電荷を持つ凝集剤(無機凝集剤)を添加して微細粒子を塊(フロック)にします。

次に、高分子ポリマーを添加します。高分子ポリマーは架橋構造を形成するためにフロックが大きくなり、後の処理が容易になります。

(栗田工業株式会社HPより)

高分子凝集剤に関連する特許をいくつか読んでみたところ、発明が解決しようとする課題として挙げられていたものに、その後の水処理工程に関するものが多いことに気付きました。

- 後工程として膜分離処理を行う場合に、凝集過程で除去できなかった物質が分離膜の性能を弱めてしまうので凝集効果を高めることが求められている

- 脱水ケーキ(除去した不純物を脱水し、固形にしたもの)の含水量を低下させ、水処理速度や環境への負荷を軽減させるために、より大きくて含水量の小さいフロックが形成できる凝集剤が求められている

水処理のフロー、どのような装置が必要なのかについても水処理関連の企業サイトにて学習しました。

全体の工程を理解して、これはどこの工程の話をしているのかなと考えながら特許明細書を読むと、イメージがつかみやすいですね。

4/28(土)の学習記録

学習時間:15h45m 連休初日、張り切りすぎました。

- 岡野の化学(昨日の復習含む):8h→実績:8h5m

- 学んだことと関連する明細書を読む:1h→実績:1h50m

- 橋元の物理:3h→実績:2h45m

- トライアル関連(やることを洗い出しして具体的にスケジュールに落とし込む。ノートの作成):2h→実績:2h20m

- 専門分野の勉強(印刷しておいた関連する明細書をざっと読む):1h→実績:45m

4/29(日)の行動計画

連休中でも、基本的に生活習慣を崩さずに行こうと思います。

ということで日曜は若干緩める日です。

- 岡野の化学(昨日の復習含む):8h

- 橋元の物理:3h

- トライアル関連(応募先リスト作成):1h

- 作業+来週の計画+今週の振り返り+できれば読書:2h

スポンサーリンク

スポンサーリンク