昨日は半導体の洗浄プロセスにどっぷりと浸かっていました。

早くどこか山奥の温泉に、ゆっくり浸かれるようになりたいもんですけども。

時間ギリギリまで明細書を読んでいたため、まだまとまっておらず、今日は完全に書きながらまとめていく形になります。

どんな汚染に対してどういうアプローチで解決したのか、を意識しながら10件ほど明細書を読みました。

洗浄プロセスを考える上で特に大切だと思ったのは下記の2点です。

- 再汚染を防ぐために、処理の順番を考慮すること

- pHと電位の関係を把握すること

どういうことか、実際の明細書を基に説明してみたいと思います。

【公開番号】特開2015-41753

【発明の名称】ウェハの洗浄方法

【氏名又は名称】株式会社東芝

ウェハには様々な汚れが付きます。中には、汚れを取るべき洗浄液に混じっているわずかな不純物が、かえって汚れとなってウェハに付着してしまうこともあります。

また、せっかくきれいにしたのに、きれいにしたことで表面の状態が変わってしまい、別の物質が吸着しやすくなってしまうこともあります。

今回の明細書の課題も、この「きれいにしたのにまた汚れてる」問題を解決することでした。

具体的に順を追って見ていきます。

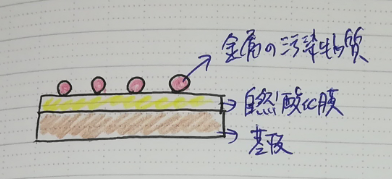

まず、シリコンウエハには自然酸化膜が存在し、そこに金属の汚染物質が付着します。

金属の汚染物質やその他有機物の汚染に対しては、酸性の洗浄液を用いてスピン洗浄します。

SPMと呼ばれる、過酸化水素水と硫酸の混合液は酸化力が非常に強いため、金属汚染、有機物の除去に良く使用されます。

さて、これで表面から邪魔な金属の汚染物質はなくなったのですが、このままですと別の物質がウェハに付着してしまいます。

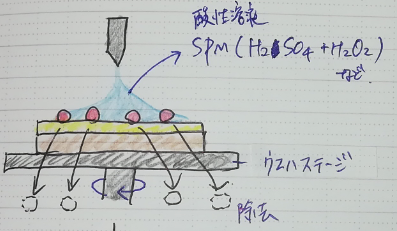

それはウェハ周辺に漂っている、窒化シリコンや酸化シリコンなどの非金属のとても細かなゴミ(パーティクル)です。

ではなぜパーティクルが付着してしまうのでしょう。

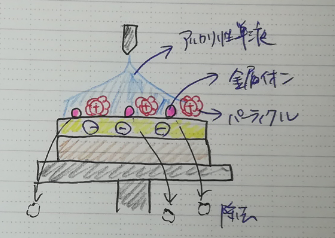

ウェハを酸洗浄したことで、周囲のpHが酸性側に傾きます。するとパーティクルの持っているゼータ電位と呼ばれる電位差がプラス側へ傾きます。

これに対し、ウェハのシリコンは、常にマイナスの電位を持っています。

ですので、プラスとマイナスで引き合い、パーティクルがウェハ表面に付着しやすくなってしまうのです。

このパーティクルの付着を除去するためには、パーティクルにマイナスの電位を持たせて、ウェハ表面と反発し合うようにすることで解決できます。

ということで、今度はアルカリ性の単液でウェハを洗浄します。

これにより、今度はウェハ周囲のpHはアルカリ性に傾くため、パーティクルのpHもアルカリ性に傾き、結果としてマイナスの電位を持つことになります。

そのため、パーティクルとウェハ表面は同じ符号の電位となり反発力が生じるので、アルカリ単液と共に洗い流されます。

これで、表面の金属汚染物質も、パーティクルも除去できました。

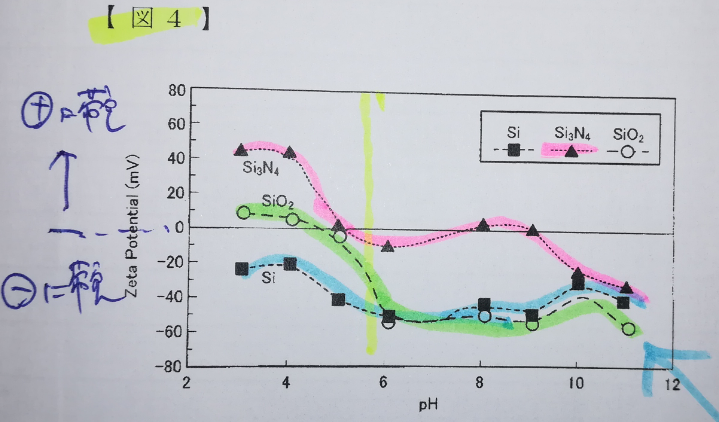

肝心なpHと電位の関係なのですが、物質によって異なります。

例えば今回の明細書で登場したパーティクルでも、ピンクの窒化シリコンと緑の酸化シリコンとを比較すると、pH8では緑の酸化シリコンは基板の材質であるシリコンと同じマイナスの電位になっているのに対し、ピンクの窒化シリコンは、ちょうど電気的には中性の場所に位置しています。

パーティクル以外に除去しなくてはならない物質(金属物質)が除去できるpHもまた異なりますので、このあたりのpHをどう設定するのかが腕の見せ所のようで、他の明細書にもよく登場してきていました。

洗浄の世界は本当に奥深く、面白いです。

この化学的な反応に加えて、CMP(化学機械研磨)などでは、物理的な要素も同時に含まれてきます。

また銅線を使用した基板に対しては、洗浄による銅の腐食の問題も考えなくてはならず、洗浄プロセスの最適化は、これからも目が離せない課題のようです。

今日はもう少し、今度はCMPやウエハ搬送容器などの装置メインの洗浄の明細書を読んで、来週からは次の項目に進んで行く予定です。

9/8(土)の学習記録

項目: 洗浄液についての明細書を読む

目標: 15h 実績:15h50m

項目: ツール関係の学習

目標: 1h 実績:―

メモ:明細書読みに夢中になってしまい忘れてしまった

9/9(日)の学習計画

項目: 洗浄方法・装置についての明細書を読む+まとめ

目標: 14h

メモ: 洗浄プロセスの学習は今日まで

項目: ツール関係の学習

目標: 1h