土曜日は「勉強以外何もしない日」にしています。

なので1週間で一番勉強する日になるんですけれど、

大体全投入しすぎて夜ふらふらになって、復習もそこそこに倒れこむように寝てしまうことが多いです。

何が言いたいかというとですね、今割とノープランでこの編集画面に向かっているということです。

昨日やったことの羅列になってしまうかもしれませんが、復習をしつつ書いていきます。

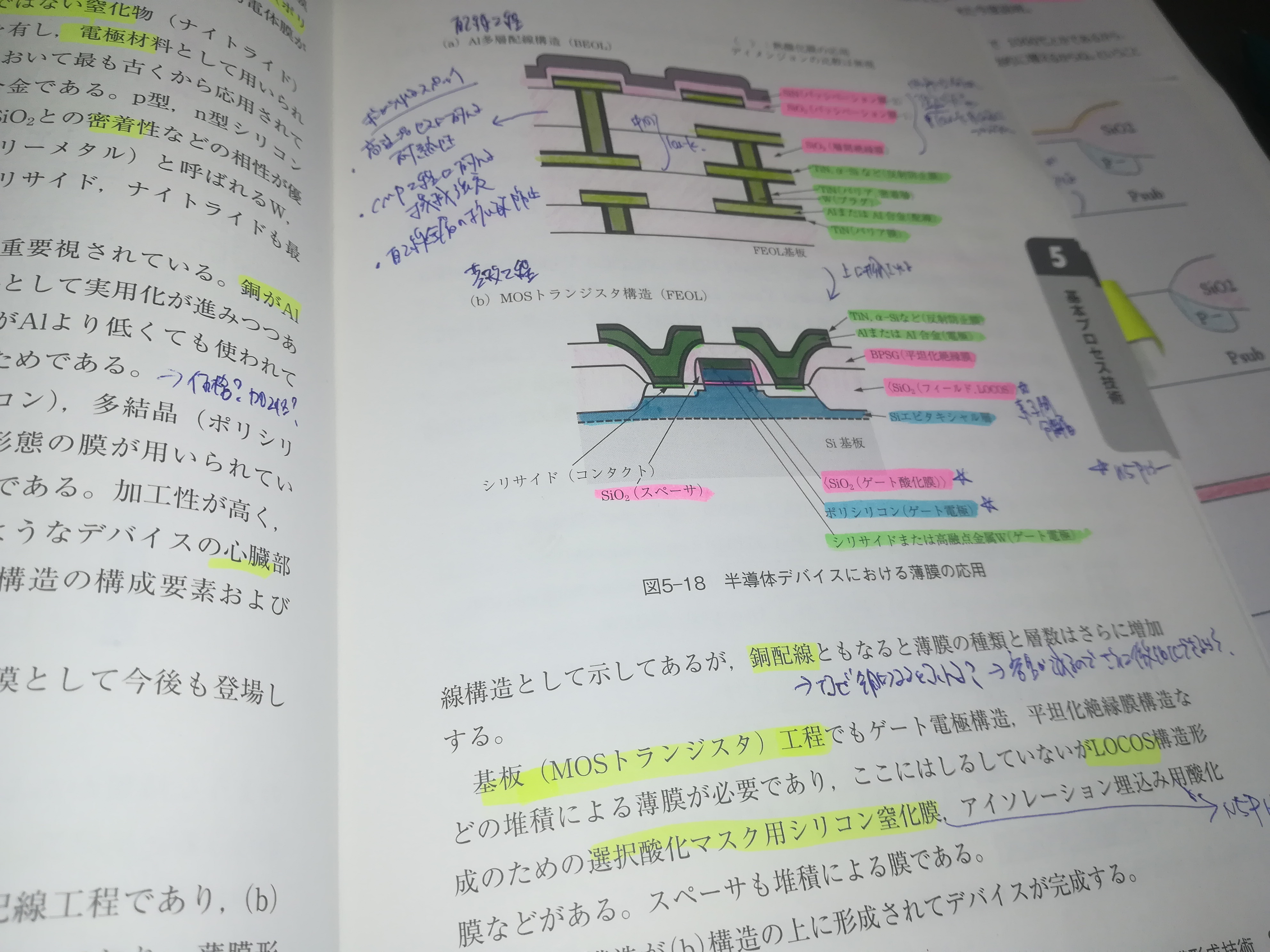

昨日は、半導体製造プロセスの不純物導入(特にイオン注入)から薄膜形成技術のあたりを学習しました。

薄膜形成技術については、今までの学習でも膜の材質(シリコン酸化膜など)、用途(層間絶縁膜など)、形成方法(CVDなど)、ちらちらと登場してきました。

ただ、プロセスから見た必然というか、「なぜその場所にその膜厚でその材質のものをその方法で堆積させるのか」という視点を持っていませんでした。

そもそも半導体デバイスの配線構造への理解が曖昧で、実際自分で書けるか試してみたら案の定、意味不明な物体ができあがりました。

なので、ネット上から構造と使用している膜がわかる図をいくつか印刷して色分けをしながら理解しました。

「はじめての半導体プロセス」の図もこの通り、カラフルです。

このページの前に、薄膜の種類を絶縁膜、金属・導体膜、半導体膜に分類した表がありました。それに沿って色分けをしています。

この分け方だと、どこに絶縁膜が使われるのか、それぞれの膜厚の違いや用途もわかってきます。かなり、今更ですが・・・

あまりひとつひとつの膜にこだわっていても仕方がないので、今日は膜形成方法の学習を進め、関連する特許明細書を読んでいきます。

・・・やっぱり、テーマを決めて書かないと書く意味が薄れるし時間ばっかりかかるなぁ、と改めて思いつつ今日はここまで。今後、改善していきます。

9/15(土)の学習記録

学習時間:15h10m

項目: 半導体プロセスの学習

目標: 14h 実績:14h45m

メモ:イオン注入装置の明細書(3件)読解含む

項目: Tradosその他ツールの学習

目標: 1h30m 実績:25m

9/16(日)の学習計画

項目: 半導体プロセスの学習(薄膜形成技術)

目標: 12h

メモ: 今日中に終わらせる。明細書を読む。

項目: Tradosその他ツールの学習

目標: 1h

項目: 求人検索、その他作業、できれば読書

目標: 1h~1h30m