Contents

また寄り道ですか?

10月に入って、扇風機がまだ活躍するとは。

何か、ここ2日くらい朝からえらく蒸し暑いです。

さて、今年、私はいつになったら扇風機を片付けるだろうか。

そもそも片付けるかな?

(例年11月くらいになってから、あー邪魔だな、と思って片付けてます)

次なる対訳(の対訳収集)に取り組んでいます。

今回のお題は、「太陽電池用導電ペースト」です。

あれ?半導体からいきなり逸れてますね。

今回の対訳学習の目的は、

「背景知識があまりないものへのアプローチ」を考えることです。

まーた勉強方法なんてちまちま考える前に、とにかく量、量をやって!

と、どこからか聞こえてきたような気がします。

1回目の対訳学習の際に、類似特許を読み込まず、対訳収集もせず

「大体わかっている」状態で原文に立ち向かったところ、

案の定翻訳作業中に調べものが発生したり訳語の選択に迷ったりして、

良く言ってプロの4分の1くらいのスピードしか出ませんでした。

なので、今回は類似特許を読んで、対訳収集した上で臨んだら

どのくらいスピードが上がるのかを体感すべく、進めています。

なので「ベースは半導体なんだけど、ちょっとずれたところにあるもの」

そして何より、興味があるものを選びました。

太陽電池の「トレードオフ」

世の中、「あちらを立てればこちらが立たず」なことばかりですよね。

特許明細書でも、例えば半導体の解像度と感度の問題とか、

どうやって「あちらを立てればこちらが立たず」の

トレードオフの関係を解消に向かわせるかに焦点を当てたものが多いですよね。

では、太陽電池におけるトレードオフの関係って何でしょうか?

それは「電気抵抗を低くする」ことと「受光面積を広くする」ことにあります。

今日はこれについて、少しだけ説明してみようと思います。

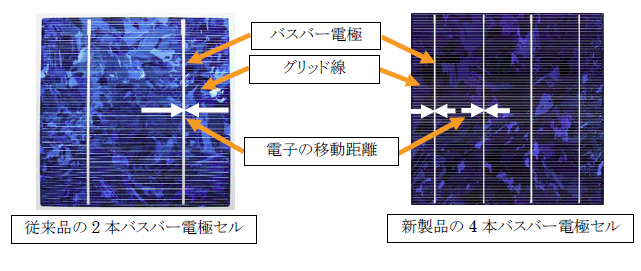

下の画像は、太陽電池セルです。

太陽電池は、下の画像でいうと青い場所(受光部)で光を受け励起した電子が

グリッド線という横に細かく走っている配線に流れ、最終的にバスバー電極という

縦の太い電極に集められ、電気エネルギーとして取り出されます。

(出典:http://www.ecool.jp/news/2009/09/mit39-611.html)

より少ない面積で、より多くの電気エネルギーを得るためには、

受光部を広くする必要がありますね。

電極部分を少なくすれば、受光部は広くなります。

ただ、電極部分が少なくなるということは、電子の流れる道が少なくなる、

ということなので、電子はより長い距離を移動しなければならず、

電気抵抗が増えてしまいます。

電気抵抗が増えると、せっかく発電してもロスになってしまい、

発電効率が上がりません。

なので、「電気抵抗を押さえつつ、受光部を広くし、発電効率を高める」

技術がいろいろと開発されています。

線を横に太くするのではなく、垂直方向に高くするとか、

細くして本数を増やすとか、電極をセルの裏面に持っていくとかですね。

場所(面積)の制約が出ると、半導体デバイスの微細化もそうですが、

「細く、高く」っていう方向に行くしかないんでしょうか。

都会の高層マンションも然り・・・

できれば、広々としたところで生活したいもんです。

電気抵抗率が「低い」とは

そんなこんなで、昨日は対訳収集から入りました。

もともと、原文と訳文を照らし合わせて、気になった部分は修正して登録していく・・・

という方法で考えていました。

ただこれ、見てしまうとやっぱり面白くないので、一文ずつ自分で訳して

公開訳を見て、疑問点は調べてTradosに登録するという方法を取りました。

・・・スピードアップさせるための対訳収集で時間をかけてどうすんだ、

という話ですよね。

確かに、そうです。

そうなんですが、「ただ吸い上げる」ことにかなり抵抗があります。

いや、実ジョブを前にしたらそんな悠長なことを言ってる場合じゃないというのも

分かるんですけども。

あと1本、取ろうと思っていた対訳があるので、そちらはもう機械的に吸い取ります。

その作業にどのくらい時間がかかるのかも確かめたいと思っています。

(2300ワードほどの短いものです)

今回の対訳でもいろいろ公開訳で気になるところはあったのですが、

一番「これってどうなの?」と思ったことを挙げておきます。

(もしかしたら私の思い違いで、私の頭が「これってどうなの?」かもしれません)

- 原文:US2013056062 (A1)

- 公開訳:特表2011-529121

The contact resistivity measured was 8×10-1 ohm cm2 almost two orders of magnitude worse than silver conductor C. Adhesion to ITO was measured as clearly inferior to silver conductor C.

(公開訳)測定された接触抵抗率は、銀導体Cより約2桁低い8×10-1オームcm2であった。ITOへの接着力を測定したが、銀導体Cより明らかに劣っていた。

「銀導体C」というのが今回の発明で、

抵抗率が低く、密着性の高い電極を作製できる電極材料です。

ここでは比較例として挙げられている「銀導体D」の接触抵抗率について述べています。

銀導体Cの接触抵抗率は、2×10-3オームcm2とその前に記載があります。

ここでは「測定された接触抵抗率は、銀導体Cより約2桁大きい~」と

するべきではないでしょうか。

そもそも10-1は10-3より2桁「大きい」わけですし、

それに比較例のほうが良い結果になってしまったら、

小説なら大どんでん返しで面白いんでしょうけど、

明細書のストーリーとしては通らないですよね。

と書きつつ、

「さすがにそんな間違いはないよなあ。私は何か勘違いをしているのではないか」

という気持ちも抱えつつも、

今日もまた「公開」ボタンを押して勉強を進めます。

・・・「後悔」ボタンじゃないよな?とベタなことを考えながら。

学習記録

10/6(土)の学習記録

学習時間:15h

項目: 背景知識の獲得(続き)

目標: 2h 実績:1h50m

項目: 対訳収集(約2500ワードx2件)

目標: 13h 実績:13h10m

メモ: (予定)1件は公開訳を見ながら上書きしつつ、

もう1件はとにかく吸いとる(所要時間の確認)

→1件のみ終了(1文ずつ翻訳して公開訳と比較)

10/7(日)の学習計画

項目: 対訳収集(約2500ワード)

目標: 3h

メモ: こちらは切り貼りするのみ

項目: 対訳学習(翻訳作業)

目標: 11h

メモ: 時間を余らせて読書をしたい

ちょうど似たような案件を翻訳していてこちらのブログにたどり着きました。”worse”の件、面白かったです。たぶん、improveの反対の意味でworseとしたのでしょうが、翻訳をしているとこういうことがあるのでかなり危ないですね。勉強になりました。有り難うございます!

accoさま

こんにちは。コメントありがとうございます。

きっと原文のworseに気を取られてしまったんでしょうね。

他の箇所の「low contact resistivity」は「低い接触抵抗率」と訳されてましたので。

とはいえほんと、自分もやらないように気を付けないと、改めて思いました。

この記事、だいぶ前に書いて忘却の彼方にあったのでaccoさんのコメントが思い出すきっかけになりました。

ありがとうございます!