ひとり競歩大会、はじめます

昨日から圧電素子関連の学習を進めています。

企業サイトでの学習、日本語の明細書を読むことから始めています。

その後トライアル本番のつもりで対訳学習を1件行なってから

トライアル応募で考えています。

予定では11月半ばからでしたが、少し早めたいと思っています。

やっぱり「早く落ちて、早く本当の現実を知る」ことが

結果を出すための早道だろうなと思い直したからです。

「はじめはゆっくり丁寧に」は肝に銘じています。

地に足を付けつつも、なるべく早く。競歩選手のイメージで行きます。

圧電素子って?

さて、肝心の圧電素子。ピエゾ素子とも呼ばれますね。

圧電素子とは、

「圧力をかけると電気が発生する、または電圧をかけると物質が変形する」

効果をもつ素子のことを指します。

このような効果のことを、「圧電効果」と言います。

圧電効果はスピーカーやセンサーなど、さまざまな場面に応用されています。

押したら電気が発生する。

ということは、

普段意識せずに「押している」ことから発電ができるということですね。

例えば私たちが歩くことで、地面に圧力がかかりますね。

実際にこの圧力を利用した「発電床」が駅の改札口などに採用されています。

でも、なぜ「押したら電気が発生する」のか、不思議に思いませんか?

これは、ある特殊な結晶構造を持つ物質によって引き起こされる現象です。

(ポリマーなど、結晶構造以外の要因で起こるものもあります)

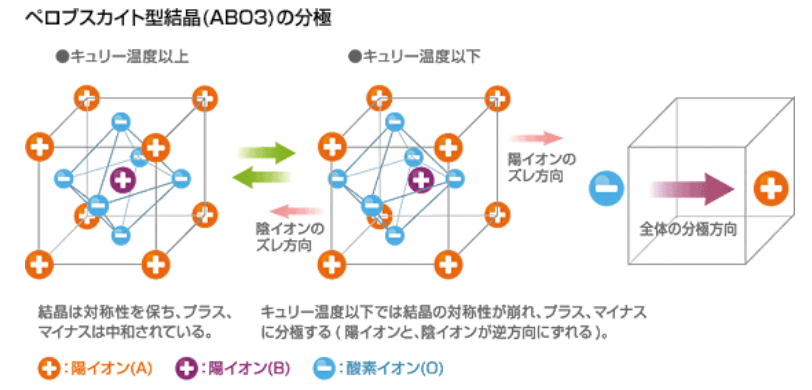

どんな構造になっているかというと、

下の図の中央の結晶構造に見られるように、

本来真ん中にあるべき紫の陽イオンが若干ずれた構造をしています。

(特定の温度以下で、このような構造になります)

(出典:TDK・テクノマガジン)

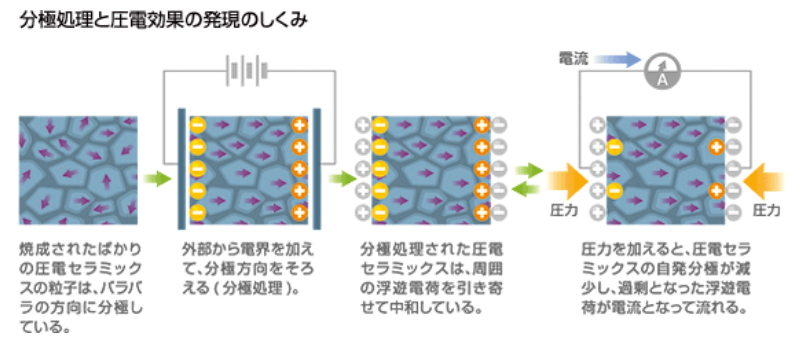

もともと結晶の粒子はいろんな方向を向いていて、

お互いの電荷を打ち消しあっています。

そこに外部から電界を加えると、結晶の向きを揃えることができます。

結晶の向きが揃うということは、物質の中で電気的に偏りが起こる

(プラスとマイナスに分かれる=分極する)ということなので、

電気が流れる状態になります。

そして圧電効果を持つ結晶は、電界を取り去っても、

分極したままの状態が保たれます。

ただし通常は、分極していても空気中に漂っている浮遊電荷と結びついて

電荷を中和しているので、電気が流れることはありません。

ところが、ここに圧力を加えると、

結晶の真ん中のイオンが少し移動することになり、

電荷の偏りが生じて電流が流れるようになります。

これが、「圧電効果」によって電気が発生する仕組みです。

あんまりうまく説明できてないですね・・・。

今までの流れが、下記にうまくまとまっています。

(出典:TDK・テクノマガジン)

うーん。

やっぱり、文章だけで説明するのはなかなか難しいです。

今回、これはわかりづらいな、と自分でも思います。

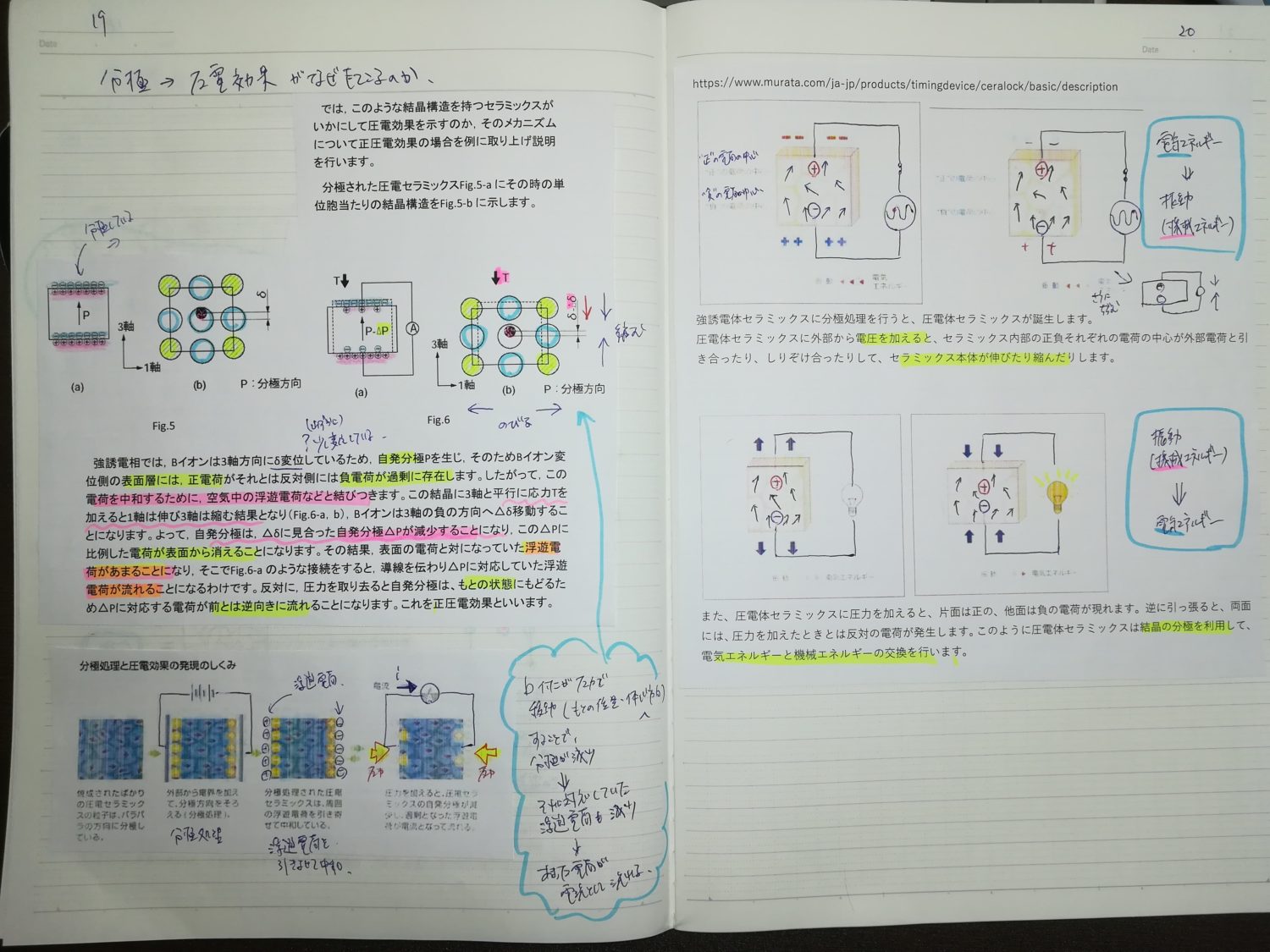

久々のノートの貼り付けでお茶を濁しておきます。

学習記録

10/24(水)の学習記録

項目: 圧電素子関連の日本語明細書を読む

目標: 6h30m 実績:6h30m

メモ: マインドマップにどのような特許があるかまとめる

10/25(木)の学習計画

項目: 圧電素子関連の日本語明細書を読む

目標: 6h30m

メモ: 図を切り貼りしながらまとめる