内視鏡検査、されたことのある方も多いと思います。

胃カメラや大腸カメラとも呼ばれますね。

内視鏡は、主に消化器官の検査に使用されます。

ところが、消化器官として重要な働きをしている小腸の「小腸カメラ」は、あまり聞きませんよね。

これは「小腸が内視鏡で検査しにくい器官である」ことが理由です。

それにも関わらず、小腸の全く新しい内視鏡検査方法を確立した医師がいます。

この医師のインタビュー記事を読んで、内視鏡検査の方法だけでなく、物事への取り組み方についても改めて考えさせられました。

今日は画期的な内視鏡検査方法、ダブルバルーン内視鏡と、その開発までのあゆみをご紹介します。

「暗黒大陸」と呼ばれるゆえん

小腸はその検査の難しさから、「暗黒大陸」と呼ばれてきました。

なぜ検査が難しいのかというと、ひとつには内視鏡を挿入する箇所(口や肛門)から物理的に遠いということが挙げられます。

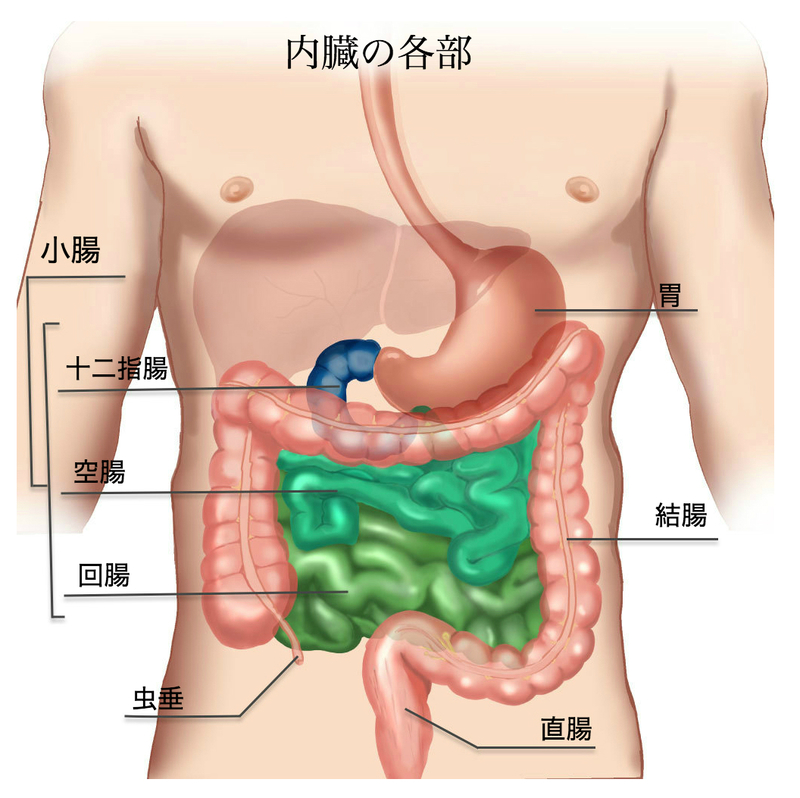

小腸は下の図の青色の十二指腸、そして緑色の空腸・回腸からなる器官です。

(出典:Medical note)

そしてもうひとつの理由は、小腸が全長5~6mと長く、かつ可動性のある柔らかな器官であるということです。

下の図のように、ヒダが折りたたまれ、さらにヒダは絨毛と呼ばれる突起物に覆われています。このため、全長5~6mの腸は、私たちの体内では3mほどに収まっています。

(出典:健康を考えるつどい)

この自由に伸び縮みする構造は、食べ物を効率良く消化するのに役立ちます。

ただ、内視鏡を入れるとこの「可動性」が悪さをして、内視鏡が押し戻されたりしてなかなか前に進みません。

小腸が自由に動くこと。

これは内視鏡検査にはデメリットだと考えられていました。

ところが、「ダブルバルーン内視鏡」はこのデメリットをメリットに変えることで、開発されたのです。

デメリットをメリットに変えた、ダブルバルーン内視鏡

小腸が動くのならば、逆にうまく「入りやすい形」に変えながら進めることができる。

従来は小腸が曲がりくねっているからまっすぐにできず、まっすぐにできないから内視鏡が入らないと考えられていました。

開発者の山本先生は、その常識に疑問を持ちました。

そして、カテーテルとガイドワイヤの構造からヒントを得て、まっすぐにできないことが問題ではなく、「伸びる」ことが原因で内視鏡が進まないのだと仮説を立てました。

カテーテルとガイドワイヤは血管の治療などに使用されます。

下の図のようにまず細いガイドワイヤを通し、そのワイヤを文字通り案内役にして、そこへカテーテルを通すことによって治療を行います。

(出典:朝日インテック株式会社)

カテーテルは曲がっているのに、ガイドワイヤはその中を進んでいける。

同じように何かで伸びる腸を固定しながらであれば、動く小腸の中も進んでいけるはず。

そのような考えから生み出されたのが、ダブルバルーン内視鏡です。

ダブルバルーン内視鏡は、その名の通り2つのバルーンを使用します。

尺取り虫のように、2つのバルーンを交互に膨らませて腸壁を固定させつつ、進んでいきます。

(出典:自治医科大学)

ダブルバルーン内視鏡が開発された2001年の前年、2000年には「カプセル内視鏡」という直径2~3cmのカプセルを飲み込んで行う検査方法も開発されました。

ただ、カプセル内視鏡は検査を行うことはできますが、治療は行えません。

ダブルバルーン内視鏡は検査を行い、病変が発見されれば治療を行うことができます。

従来は、小腸に疾患が見つかれば開腹手術をする必要がありました。

また、腸は手術を繰り返すうちに癒着しやすくなるため、腸閉塞をもたらす可能性もあります。

ダブルバルーン内視鏡は開腹することなく治療が行えるため、患者への負担を大幅に軽減できる、画期的な検査方法となりました。

ダブルバルーン内視鏡誕生へつながる、問題解決力

ここまでの内容は、主に山本先生が在籍している自治医科大学でのインタビュー記事を参考にしています。

このインタビュー記事を読んで、ダブルバルーン内視鏡について理解するとともに、山本先生の物事への取り組み方から多くの気づきを得ました。

一番の気づきは、「自分で課題設定をして、試行錯誤を繰り返して課題を解決する力」が何よりも大切なのだということに改めて気づかされたことです。

山本先生は、「小腸は長くて曲がりくねっているから内視鏡検査はできない」という従来の問題に対し、次のようなアプローチを行っています。

- 「本当に曲がりくねっているのが原因なんだろうか」と従来の常識を疑う

- カテーテルとガイドワイヤという別の物からヒントを得て、「同じように固定して伸びを抑えれば進めるのではないか」と仮説を立てる

- 自分で試作し、試行錯誤を繰り返す(着想から市販まで6年)

このアプローチは、最近読んだPDCAに関する本や、テクニカルライティングの本にも出てきた、

「適切な課題(仮説)を立て、それに対して試行錯誤を繰り返し、フィードバックから更に仮説を立てて徐々に問題解決に近づける」手法そのものです。

山本先生は自治医科大学を卒業されてから地方の診療所で働き、アメリカ留学を経て現在は自治医科大学で教授をされています。

先生はインタビュー記事の中で次のように話されています。

山本: 自治医大の卒業性は比較的早く地域に出て自分で物事を考えないといけない環境に置かれるでしょ。問題点を自分で見つけ出して考えて解決していくというトレーニングを自然にさせられる環境にあるわけ。そういう発想の仕方がやっぱりダブルバルーン内視鏡の開発において、問題点を解決するためにはどういう工夫をしたらいいか、という考え方に繋がってる。大学病院等でずっと上の先生に教えてもらう環境にいると自分で考えるということを忘れがちになってしまうんで、そこが本当は重要。幸い自治医大の卒業生はそういう環境に置かれるので。

医学は今すごく進歩して、知識としては膨大な知識が要求されるから、それをすべて吸収して持っていると言うことは不可能に近い。とすれば困ったところでちゃんとそこを自分で問題点を認識して、調べたりしながら解決していくということが重要かなと。

この部分を読んで、なるほど、そういう訓練をずっと重ねてきた方だからこそ、ダブルバルーン内視鏡を生み出せたのだと納得しました。

また、同時に環境の大切さについても痛感しました。

「自分で課題設定をして考え抜く」教育が普通である大学と、「とりあえず授業を聞いてテストに合格すればいい」教育が普通である大学の卒業生。

将来的にどれだけ差がつくのでしょう。

特に「自分で課題設定して考え抜く」ことの重要性に気づいているかどうか。

この差は、その後の人生に大きく影響するはずです。

まとめ

小腸はその場所と可動性という性質から、これまで内視鏡検査は不可能だとされてきました。

その常識を覆し柔軟な発想で仮説を立て、試行錯誤の末に生まれたのが、ダブルバルーン内視鏡検査です。

この検査方法によって、従来必要だった開腹手術が不要になり、患者の負担が軽減され低侵襲的な治療が可能となりました。

そして画期的な検査方法の発明と「自分で考える教育」とは無関係ではありません。

私自身も残念ながら、「とりあえず授業を聞いてテストに合格すればいい」教育で育ってきたひとりです。

なるべく日々、「これってどういうことだろう」「どうやって解決すればいいのだろう」と考える癖をつけ、自分で課題を設定し解決する力を養っていきたいと思います。