こんにちは。

医学の学習をしていると、長ったらしい英文名にぶち当たることがよくあります。

眺めていても意味がわからないものがほとんどです。

その点、中国語なら漢字を追いかければ大体わかるのでは?と思いますよね。

確かに、「これは心臓の病気の一種だな」くらいにはあたりがつくことも多いです。

でも、正確に訳すにはやっぱりきちんと言葉の意味を知っていないといけないな、と

最近気づいたことがありました。

今日はそんな、心疾患関連の学習をしていた時の気づきをご紹介します。

きっかけ:「狭心症」と「心肌缺血」

きっかけはある医療関係の協会が発行したpdf資料を眺めている時の「違和感」でした。

日本語版と中国語版があったので、日本語を見てぶつぶつと中国語に置き換えつつ、中国語版との差を見つつ、知らない単語を調べつつ読み進めていました。

日本語版の「心筋梗塞とは」という項目には次のように書かれていました。

狭心症などで狭くなった冠動脈が詰まってしまい、その先の血液の流れが止まって心筋の細胞が死んでしまう(壊死)病気。

これに対して、次のような中国語があてられていました。(日本語が原文、中国語が翻訳文だと思われます)

由于心肌缺血等原因造成冠状动脉堵塞,致使血液不流通,心肌坏死的病症。

あれ、狭心症って「心绞痛」じゃなかっただろうか。

「心肌缺血」は心筋虚血?あまり聞いたことがないな、調べてみよう。

ここを出発点として、いろいろと言葉の周りを調べてみました。

まずは辞書の意味を確認します。

狭心症に対する中国語は辞書ではやはり、「心绞痛」となっていました。

「心肌缺血」は日本語では「心筋虚血」です。

この資料の中国語は、私の予想ですが中国語ネイティブの方で、ある程度この疾患についても理解されている方が訳されたのではないかと思います。

というのも、原文に引きずられてしまう「日本人の書いた中国語っぽさ」が全く感じられず、気になったのはこの箇所くらいだったからです。

だからこそ、狭心症をわざわざ「心肌缺血」と訳したのは何らかの意図があるのでは?と感じたのです。

まずは、登場してくる言葉の意味について整理しておきます。

狭心症と心筋梗塞、そして心筋虚血とは

●狭心症と心筋梗塞

まず、狭心症と、狭心症とセットで語られる心筋梗塞についてです。

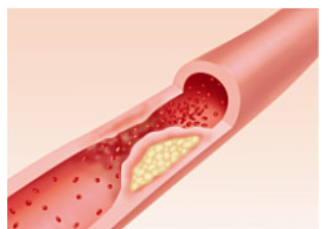

どちらも、血管内にプラークと呼ばれる組織が沈着して、血液の通り道が狭くなることで生じる疾患です。

血液は心臓を動かす筋肉である心筋に酸素と栄養素を供給しています。

血液の通り道が狭くなるということは、心筋にその正常な活動に必要な酸素と栄養素が届かないということです。

それによって、一時的な胸の痛みに襲われるのが狭心症です。

工事で片道通行を強いられて渋滞している道路のようなイメージですね。

この状態がよく聞く「動脈硬化」です。

(出典:名古屋ハートセンター)

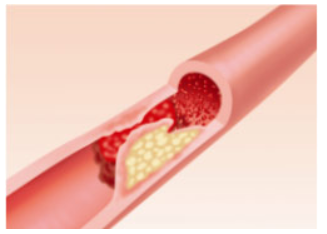

心筋梗塞は、工事で片道通行をしていたところに、事故が起こって完全に道路が塞がってしまった状態です。

片道通行によってどんどん渋滞している車の列(プラーク)がたまり、プラークが破裂(事故)が起こって血栓(事故現場)ができ、血栓が完全に血液の流れをせき止めてしまいます。

(出典:名古屋ハートセンター)

「事故現場」の向こう側には血液が流れなくなりますので、酸素・栄養素が心筋に供給されず、心筋の一部が壊死してしまい、心不全につながります。

●心筋虚血とは

動脈硬化などによって血流が悪くなることで心筋へ供給される血液が不足し、十分な酸素・栄養素が心筋に行き渡らない状態を指します。

●狭心症・心筋梗塞と心筋虚血の違いとは

ここまでをまとめますと、

心筋虚血は心筋が血液不足になっている状態

狭心症・心筋梗塞は、心筋虚血によって引き起こされる症状

ということになりますね。

狭心症を「心绞痛」にしなかった理由を考える

ここで、再度本題に戻ります。

この日本語の「狭心症」に対して、「心筋虚血」の意味の中国語である「心肌缺血」が適当かどうか、です。

(動脈硬化とは)

狭心症などで狭くなった冠動脈が詰まってしまい、その先の血液の流れが止まって心筋の細胞が死んでしまう(壊死)病気。

「心肌缺血」には「狭心症」の意味はありません。

(念のため、もしや中国語の「心肌缺血」は状態だけでなく症状をも含む言葉なのか、と思い調べましたが、日本語と同じく状態のみを表す言葉でした)

言葉を置き換えるという意味では、ここの狭心症はもちろん「心绞痛」とするべきだと思います。

ですが、文章全体の意味として考えた時に、「心肌缺血」でも問題はない、むしろその方が適切と言えるのかもしれない、と感じました。

というのも、

先ほど見てきた通り、心筋の血流不足によって、つまり「心筋虚血」によって血管が狭くなったり閉塞したりして、狭心症や動脈硬化が起こるわけです。

また、狭心症というのはあくまでも症状なので、厳密にいえば「狭心症などによって冠動脈が詰まる」という日本語原文の表現がすこし紛らわしいのかなとも感じました。

「工事で片側通行(状態・原因)だから、車の流れが悪くなる(症状)」というのはスムーズに理解できますが、

どちらかというと、この日本語原文からは、「渋滞が起きて(症状)車の流れが悪くなる(症状)」のような状況を想像します。

もちろん、まず狭心症で血管が狭くなって、その状態が悪化して心筋梗塞になるという時系列を強調しているという意味にとることもできます。

ここまでで、もしかしたら翻訳者の方は文の意味から考えて、あえてこの文の「狭心症」に「心筋虚血」の中国語(心肌缺血)をあてたのかな、と推測しました。

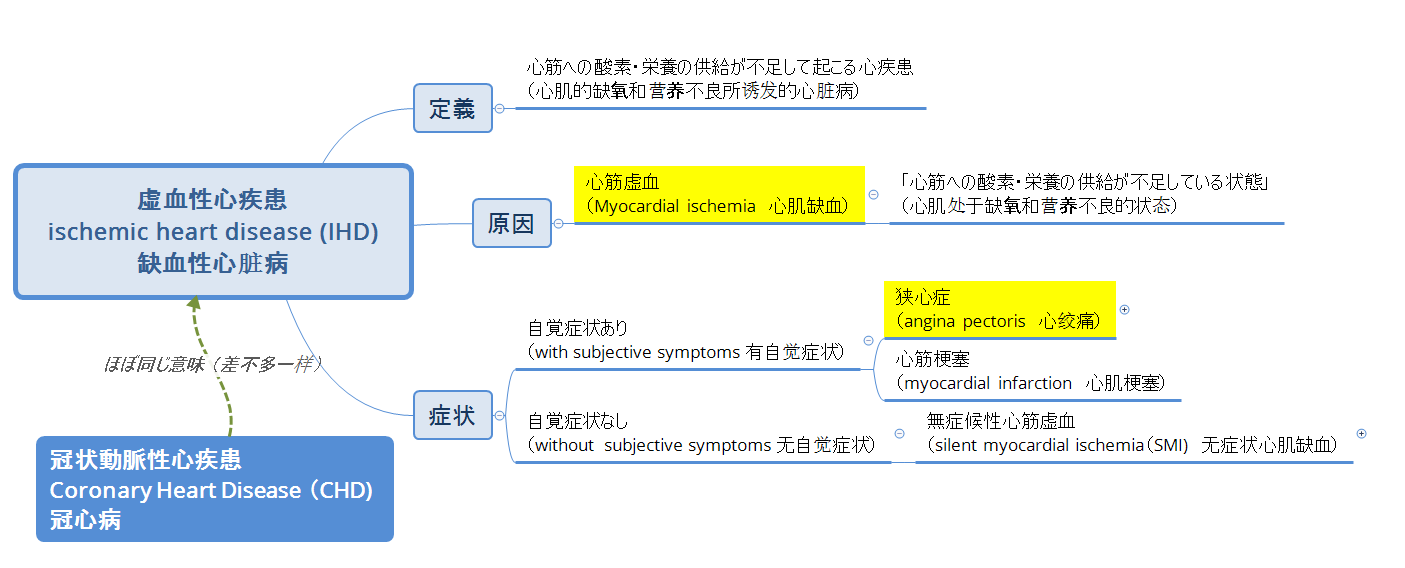

まとめにかえて:心疾患周りのいろんな用語

ここまで長々話しつつ大どんでん返しで申し訳ないのですが、

結論からいってこの資料では「狭心症」を症状としての「狭心症」とそれを引き起こす状態としての「心筋虚血」とで文脈で訳し分けているわけではなく、

一律に「狭心症」=「心肌缺血」で訳されていました。

このあたりは、心绞痛という言葉が中国語では通常はあまり使われず、心肌缺血の方がメジャーだから、などの理由があるのかもしれません(このあたりは調べ切れていません。あくまで推測です)。

それでも調べていくうちに、日本語でも、中国語でも、例えば今回のように「狭心症と心筋虚血は違う?」といった疑問を持った人が多くいることがわかりました。

また、自分自身も調べながら混乱するところがあったので、「心筋への血液が不足することによって起こること」の周りを少しマインドマップにまとめてました。

今回、おそらくは日本語と中国語で、同じ単語でも意味や範囲が明らかに異なるということはなかったと思うのですが、

ひとつひとつの言葉の持つにじみ的な「範囲」は当然同じではありません。

いつもいつもじっくりやるわけにはいきませんが、「ん?」と感じたところには勉強のネタが埋まっています。

スルーしてしまうのはもったいないので、時間があるときは掘り起こしてみてはいかがでしょうか。

この記事の中国語バージョンです。