メディカルライターという仕事、ご存じでしょうか。

医療関係の記事を書く仕事?

医学部・薬学部卒とかバックグラウンドがないと難しいのでは?

私もこれまで興味がありつつ、

「なんとなく難しそう」でちゃんと調べてもいませんでした。

今回、そもそもメディカルライターって何をするの?

から、

未経験・知識ゼロからどうやってなれるのか、文系の翻訳者が考えてみました。

同じように悩んでいる方の参考になれば幸いです。

Contents

メディカルライターのお仕事とは

まず、メディカルライターって何をするのか、調べてみました。

私の頭の中にある「メディカルライター」は日経メディカルのような医療系ポータルサイトに寄稿したり論文を書いたりするイメージでした。

実際に求人情報を検索してみると、イメージとかなり違いました。

メディカルライターの仕事は、次の3つに大きく分けられます。

- 医薬に関する記事の執筆

- メディカルコピーライター

- 薬事申請のための書類作成

①は、私の頭の中にあった「メディカルライター」です。

②は、医薬品の販促活動に使われるパンフレット上のキャッチコピーを考えるような、コピーライティング要素の強いメディカルライティングです。

そして、恐らく一番仕事のボリュームが多くて多岐にわたるのが、③の「薬事申請のための書類作成」です。

「薬事申請のための書類作成」でどんな書類を作成するか、イメージがわきますか?

私は「なんとなく・・・」くらいだったので、次にこれらの書類について調べてみました。

薬事申請のための書類とは

薬は「開発した!」→「よし売ろう!」とはなりませんよね。

動物を使った実験・人を用いた実験など、いくつもの試験のフェーズを経てその効果・安全性を確認できてから製造販売の申請を行い、厳しい審査を経てようやく製造販売が承認されます。

(出典:https://www.seiyakuonline.com/support/tool/guide/ra/)

新規化合物の開発から医薬品となって世に出るまで、実に10~15年ほどの時間がかかっています。

薬事申請のための書類とは、上の図の「申請承認」のフェーズで使用されるものだと予想がつきますね。

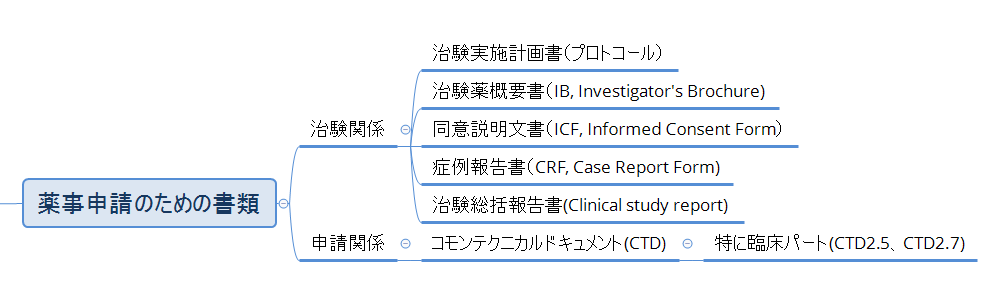

具体的にはどんな書類なのか、こちらも求人情報の業務内容や求める経験からいくつか拾ってみました。

すると、だいたいこのような形で記載されていました。

- CSR及びCTDの臨床パート(少なくともCTD2.7.6)の作成実績

- プロトコール、治験薬概要書(IB)、同意説明文書(IC)、治験総括報告書CSR、CTDなど)の作成

略称が多くて頭がクラクラしますが、どうも、治験関係の書類が多いようです。そしてCTDという書類もやたらと出てきます。

求人情報上の情報をまとめると、おおよそメディカルライターの仕事としては、次のような書類の作成が多いということがわかりました。(もちろん、他にも山ほど書類はありますが・・・)

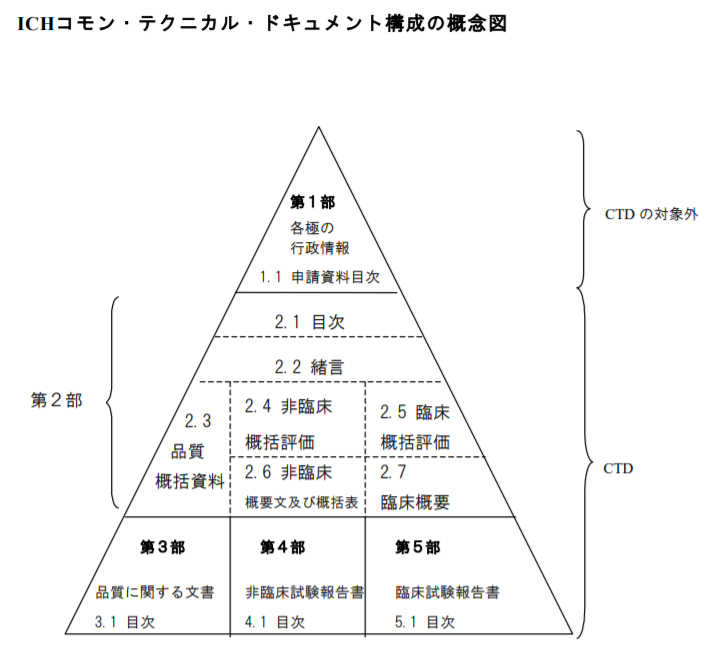

CTDというのはコモンテクニカルドキュメントの略で、日米欧で共通の薬事申請のフォーマットに沿った書類のことを指しています。

薬事申請の窓口である、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の下記の資料には、CTDの内容がコンパクトにまとまっていてわかりやすかったです。

(https://www.pmda.go.jp/files/000156304.pdf)

資料は第1部から第5部の5部構成で、第2部(モジュール2)CTDの概要がメインのようです。

特に臨床概要の部分について、メディカルライターとしての仕事は多そうだと感じました。

第2部(モジュール2):CTDの概要(サマリー)

2.1 CTDの目次(第2部から第5部)

2.2 緒言

2.3 品質に関する概括資料

2.4 非臨床に関する概括評価

2.5 臨床に関する概括評価

2.6 非臨床試験の概要文及び概要表

薬理

薬物動態

毒性

2.7 臨床概要

生物薬剤学試験及び関連する分析法

臨床薬理試験

臨床的有効性

臨床的安全性

参考文献

個々の試験のまとめ

太文字にした箇所は、求人情報上で「経験者希望・優遇」となっていた書類です。

それぞれがどんな書類か気になりますよね。

例えば、”個々の試験のまとめ” でgoogle検索すれば、いくつかpdfがあたります。

適当に1件、お借りしました。興味のある方は目を通してみてください。おおよそどんな書類かがわかると思います。

http://www.pmda.go.jp/drugs/2016/P20161222001/300242000_22800AMX00727_K101_1.pdf

個々の試験のまとめはまさに「実験の生データ」ですね。

言葉遣いは平易ですが、やはり専門用語になじみがないとすんなりとは読めなさそうです。特に統計についての知識がないと厳しそうだなと感じました。

CTDに限らず、関連書類のいくつかはPMDAのサイトから閲覧可能です。

(http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/)

メディカルライターになるには

さて、ここまででメディカルライターが「書くもの」についておおよそつかめました。

少しまとめますと、メディカルライターの仕事は次の3つに大きく分けられます。

- 医薬に関する記事の執筆

- メディカルコピーライター

- 薬事申請のための書類作成

あなたは、どれに一番興味を持っていますか。

全部!な欲張りな方もいるかもしれませんし、実際全ての仕事を請けてらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。

どの分野をメインにするにせよ、医薬の知識、関連法制の知識、そしてライティング力、膨大な書類を読みとく力や統計に関する知識、英語の文献を読める英語力も必要になるでしょう。

かなりの勉強量ですね、どこからどう手をつければよいか・・・

そして、勉強して自信がついたとしても、果たして文系で未経験でメディカルライターとしての仕事ができるかどうか・・・

ここからは、どうやったらメディカルライターになれるのか、「薬事申請のための書類作成」のメディカルライターをメインに考えてみます。

3-1. どうやって学習する?

メディカルライティング関連のセミナーがいくつかあります。

これらに参加するのも一つの手だと思います。

-PMDA公開のCTDと審査報告書から学ぶ-早期承認取得のために求められる日本語におけるメディカルライティングテクニックの考察(情報機構・2019年8月30日開催予定)

日本語メディカルライティングの基礎・実践(情報機構・2019年7月10・11日)

下記はすでに終了していますが・・・

第14回メディカルライティング基礎講座(日本メディカルライター協会・2018年開催)

これらのセミナーは基本1~2日です。

「やり方」や「注意すべき点」はわかっても、実際に文章を読んで、書く訓練を大量にしないと身にはつかないですよね。

そして、それ以前に「専門用語がわからなくて読めない」のなら、読めるようになるための勉強が必要です。

ということで、やはり勉強の基本は独学だと思います。

書く対象物は先ほど見てきた通りの書類です。あれを自分で書けるようになるにはどうしたらよいでしょうか。

やることは膨大なので、何かとっかかりが必要ですね。

私が思う「とっかかり」は下記の通りです。

- 先人の知恵をお借りする

- セミナー・講座のシラバスから「勉強すべきこと」を抜き取る

- 「公式サイト」から情報を取りまくる

- 本を読む

3-1-1. 先人の知恵をお借りする

すでにメディカルライターとして働いてらっしゃる方が発信している情報は、非常にためになります。

どういう仕事をしているのか、仕事のやりがいや大変なこと、そしてどういう勉強をしてきたかまで書いてくださっている方もいらっしゃいます。

私は今回、メディカルライター、メディカル翻訳者として活躍中の山名さんのブログから、かなり学習方法についてのヒントを得ました。

こちらの記事で、「自習用教材」として挙げられていた書類をいくつか印刷し、ざっと目を通してみました。

なるほど、これだけの知識が必要なんだなということがわかりました(これだけ、というより「これほどの」の方が適切かもしれません)。

そして、山名さんは「ICR臨床研究入門」という神サイトを紹介されていました。

このサイトでは、臨床研究に関する知識が網羅的に学べる、e-learningを提供しています。

興味のある方は是非ご覧頂きたいのですが、「これほんとに無料でいいんですか?」といいたくなるほどコンテンツが充実しています。

私も早速、「臨床研究の基礎知識講座」を少し学習しましたが、どういう段階を経て治験が進んでいくのか、抗がん剤の新薬開発がなぜ他の新薬より難易度が高いのかなどが理解できました。

こういった教材に、なかなか自分でたどり着くのは難しいです。

ということで、ありがたく情報を拝借してその分ガンガン勉強しましょう。

3-1-2. セミナー・講座のシラバスから「勉強すべきこと」を抜き取る

セミナーや講座は、限られた時間の中で、「これだけは」という情報を提供します。

ということは、そこで語られる情報は「エッセンス」と呼べるものだと思います。

例えば、先ほどの情報機構のセミナーの案内からもいろいろと読み取れます。

どういうことかというと・・・

■受講後、習得できること

・メディカルライターが書くべき文章に求められる基本的要素について

・承認取得に際して求められるCCDPの概念の理解

・CTD2.7.3及び2.7.4と2.5の作成における根本的な作成スタンスの違い

・「臨床的位置付け」をPMDAから問われないようにするための留意点

・国際共同治験結果を基に本邦で申請する際にCTDに記載すべき事項

-PMDA公開のCTDと審査報告書から学ぶ-早期承認取得のために求められる日本語におけるメディカルライティングテクニックの考察より

CTD2.7.3と2.7.4と2.5は書き方が違うようだ。「臨床的位置付け」をちゃんと説明できるのがポイントなんだろうか・・・などと、と少しフックがかかると思います。

そして、

1.日本語の特徴とライティングの概念

2.句読点,符号・記号

3.単位と数式

4.わかりやすい文

5.すっきりした文

6.明快な文

7.おわりに

日本語メディカルライティングの基礎より一部抜粋

ここでは引用していませんが、「は」と「が」の使い方などそれぞれの章で、かなり細かい日本語の使い方についての講義をされるようです。

それだけ「お作法」に則った文章を書くことが求められていて、どこに気をつければよいかもおおよそわかりますね。

2019/10/03追記:「第15回メディカルライティング基礎講座」(2019/08/29-30開催)に参加しました。

どんな感じの講座か知りたいかたはこちらの記事もどうぞ。

3-1-3.「公式サイト」から情報を取りまくる

「薬事申請の書類作成」の意味でのメディカルライティングの公式サイトといえば、やはり医薬品医療機器総合機構 (PMDA)でしょう。

それから、日本製薬工業協会(製薬協)のサイトも参考になりそうです。

臨床試験の情報をまとめたページがあり、ここからどんな新薬がどのフェーズにあるのかもわかります。

日本メディカルライター協会のサイトも要チェックです。

これらのサイトに載っている情報は確かで、かつ生の情報ですので利用しない手はありません。

先ほどご紹介したPMDAの医療用医薬品 情報検索から興味のある資料をまずいくつか読んでみて、どこがわからないのかを判断して、何を重点的に学習していくかを決めるのが一番早いのではないかと思います。

3-1-4. 本を読む

ここまでで勉強する必要がある項目がわかったら、その関連の書籍を読んでどんどん勉強していくのみですね。

3-2. どうやって仕事をとる?

さて、勉強を積み重ねて気分は一流のメディカルライターです。

メディカルライターに資格は不要なので、名乗るのは今からでもできますが、どうやって仕事を獲得するか、これは大きな問題ですね。

メディカルライターは、企業に所属する形でも、副業でも、フリーランスでも仕事はあります。

ただ、基本的に求人を見ると、「~作成の経験者」となっており、未経験者に対するハードルはあります。

それでも、未経験でもうまく潜り込む方法はいくらでもあると思います。

自分をうまく売り込める人はその手段を使うのが確実でしょう。

そうでない私のような人は、例えばですが一つの手として、書類チェックの仕事、書類をまとめる仕事のような、「生の書類を扱えて少し入り口が広い仕事」を狙ってみるのもいいかもしれません。

狙いは、「仕事をしながら勉強ができる」ことです。

例えば、メディカルライターの求人状況を調べていて、なるほど、こういう仕事もあるんだなと思った求人がありました。

仕事内容:

「インタビューフォーム」、「使用上の注意の解説」の作成。

「CTD(コモンテクニカルドキュメント)」やその他膨大な資料の中から必要なものを抜き出しまとめる作業。

(https://mamaworks.jp/job/2311 より)

歓迎スキルとして「CTDを扱ったことのある方」とありますが、必須ではありません。

そして何より、「膨大な生の資料」を向き合える絶好の機会です。

こういうところからスキルと実績を積み上げていくのも一つの手かなと思います。

ちなみに、「インタビューフォームって何だ?」と思ったので調べたら、CTDをぎゅっと要約しつつ、添付文書と呼ばれる使用上の注意メインの書類よりも情報量が多い、医薬品に関する説明書のことでした。

ネット上から一例として拝借しました。

計30~80ページほどで、何百ページもあるCTDよりもコンパクトで必要な情報が詰まっているので、この書類から読み始めるのもいいかもしれないですね。

英語ができる方は、医療翻訳から入っていく手もあるでしょう。その場合も翻訳ではなくチェッカーであれば、プロがどうやって訳すのかがわかって勉強になると思います。

今回、翻訳会社のメディカルライターの求人も多くみかけましたし、実際医療翻訳者兼メディカルライターとして活躍している方もいらっしゃいます。

その文章を作成するのか、翻訳するのか、いずれにせよ内容を理解するところからですから、入り口は同じではないかなと思います。

まとめ

メディカルライターという仕事について、「興味があるけどよくわからない」翻訳者が調べてみました。

いかがでしたでしょうか。

調べてみて、未経験からメディカルライターになるには、確かに医学・薬学の知識を始め、ライティング、統計学、法律の知識など勉強しなくてはならないことは山のようにあるなと感じました。

でも、実際の文書を読んでみると、全くちんぷんかんぷんというわけでもありません。

今回は薬事申請書類関連のメディカルライターについてのお話が多くなりましたが、雑誌への寄稿であれ、メディカルコピーライターであれ、一番大切なことは恐らく同じです。

それは、興味を持って学習を続けることです。

文系・未経験からメディカルライターになるのは、「大変だけど興味を持って学習を続ければ不可能じゃない」と思います。

私は今、中国語の診断書翻訳という、かなり限られた分野の医療翻訳をしています。

メディカルライターになるまでには道のりは長いですが、まずは仕事で出てきた薬剤のインタビューフォームあたりから読み進めていく予定です。

このブログでは、今後もメディカルやメディカルライティングについて学んだことを発信していく予定です。

メディカルライターになりたい方へのヒントになれば幸いです。