結石というと、尿路結石が有名ですよね。

尿路結石の他にもいくつか結石ができる箇所があります。

代表的なものに、胆道と呼ばれる肝臓でできた胆汁の通り道にできる「胆道結石」があります。

今日は胆道結石ができたらどうなるのか、そしてその治療法について、「Aさん」の治療記録に基づいてお話をしてみたいと思います。

胆道に結石ができるとどうなるの?

ある日、Aさんは体の不調を訴え病院を訪れました。

体の皮膚や目の白目の部分が黄色く見える、「黄疸」が出現したからです。

黄疸は、何らかの理由でビリルビンという胆汁のもととなる成分が血液に大量に出現することで起こります。

そのひとつの理由として、胆汁の通り道が結石によって塞がれ細くなってしまい、あふれた胆汁が血液に漏れ出すことがあげられます。

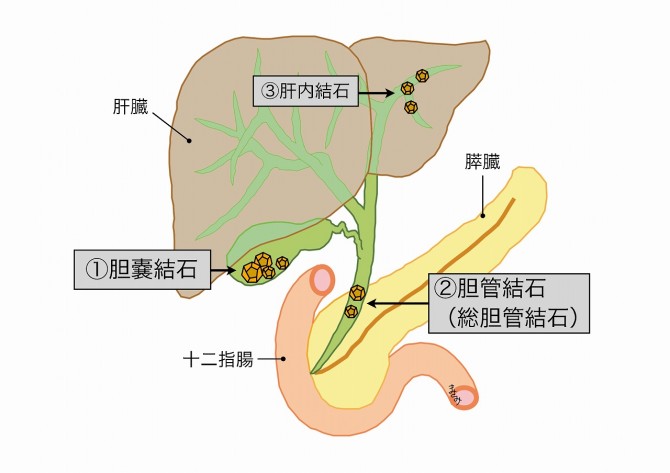

胆道は、肝臓で作られた胆汁(消化液)を十二指腸まで送る通路です。

途中に貯蔵庫の「胆嚢」があります。

この通路上の様々な場所で結石ができますが、できた場所で対応が異なります。

(出典:済生会小樽病院)

上の図の②の胆管結石は7mmほどの細さの肝外胆管にできるもので、出口の十二指腸に注ぐ部分(乳頭部)に近づくにしたがってさらに細くなります。

実際は胆管で見つかる結石は、胆嚢や肝内でできた結石が落ちてきて挟まったものが多いです。

この細い場所で詰まってしまうと、胆汁が正常通り排出されずに黄疸が生じます。

これを胆汁が流れない状態、うっ滞(鬱滞)といいますが、うっ滞した胆汁に細菌が繁殖すると、血液に乗って細菌が一気に全身に及び、命にも関わる敗血症などを引き起こすことがあります。

ですので黄疸が見られた場合には、緊急にその原因となる「結石」を取り除き、流れを元に戻す必要があります。

結石を取り除いて胆道の流れを取り戻すまで

黄疸で受診したAさんも、結石の存在が疑われました。

画像診断を行った所、やはり結石の存在が認められました。

そこで結石を除去し、たまっていた胆汁を排出するための手術が行われました。

この手術はいくつかのステップにわけて行われます。

Aさんが受けた手術名も、「ERCP+EST+胆道拡張術+EBMSD+ENBD」と、まるで暗号です。

大きくわけると、次の2つのステップになります。

- 結石の出口(十二指腸乳頭部)を拡張し、結石を除去

- 胆汁を排出するためのチューブを留置し、胆汁を排出

1.結石を除去する

結石を除去するには、2つの方法があります。

EST(内視鏡的乳頭括約筋切開術)とEPBD(内視鏡的乳頭バルーン拡張術)です。

どちらも十二指腸乳頭部を広げて、石を取り出すというのは変わりません。

出口を切って広げるのがEST(下図の左)で、バルーンで押し広げるのがEPBD(右)側です。

どちらも十二指腸内視鏡という内視鏡を用いて行います。

(出典:お腹の健康ドットコム)

出口を広げてから、内視鏡先端の処置具を結石除去用の処置具に付け替えて、結石を把持し、管外へ排出します。

2.胆汁を排出する

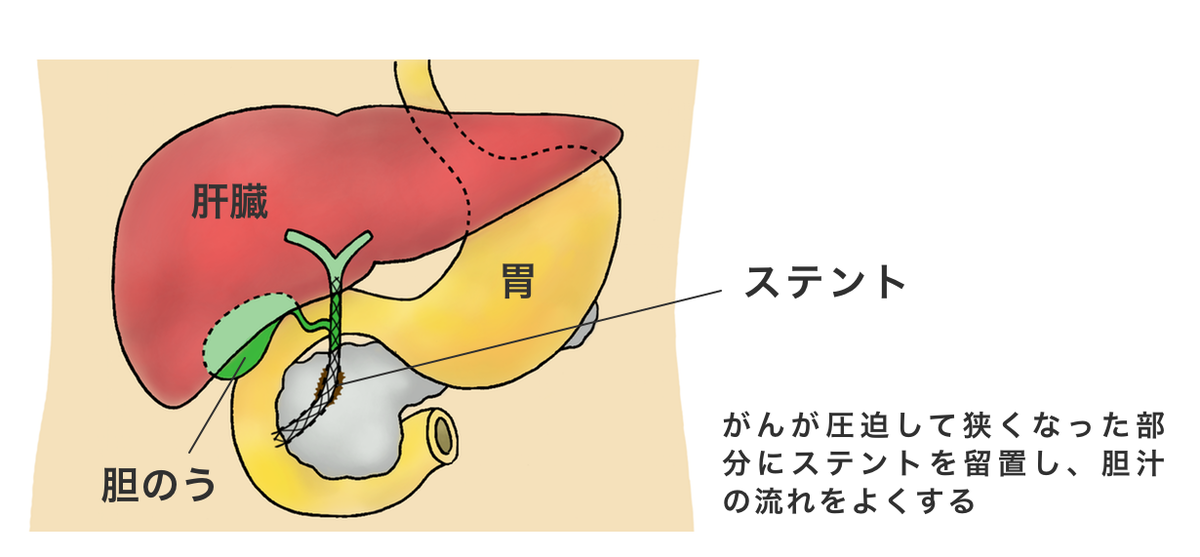

次に、たまっている胆汁を排出したり、ステント(金属やプラスチックの網)を胆道に留置して流れを良くしたりします。

排出はドレナージと呼ばれる、チューブを用いて排出する方法が採られます。

胆汁をどこからどこへ排出するかによって、ドレナージにはいくつかの方法はあります。

Aさんの手術では、肝内胆管から鼻へ排出する、ENBD(内視鏡的胆道ドレナージ)という手法が採られました。

(出典:Medical Note)

さらに、Aさんの場合はステントも留置して、流れを確保しました。

(出典:MEDLEY)

これらの手術によって、Aさんの症状は改善されたのでした。

診断書のギモン

この「Aさん」は中国人で、Aさんが中国の病院で診療を受けた記録をネット上からお借りして、翻訳学習の素材として使用させて頂きました。

どういう症状で、診断の結果がこうだから、こういう手術をやって、結果がこうで・・・と追いかけながら進めていたのですが、位置関係が理解できなくなり止まってしまった部分がありました。

それが、ドレナージ用にチューブを体内に留置したことに関連する記載です。

中国語になりますが、原文と自分の訳文を記載します。

(原文)

在导丝引导下放置60mm全裸金属支架于右肝内胆管内,通过肝门部狭窄,远端位于右肝内胆管开口处,置入7FrENBD管,其远端位于金属支架上方。

(私の訳)

ガイドワイヤーのガイド下で右肝内胆管内に60mmのベアメタルステントを留置、肝門部狭窄部を通過し、右肝内胆管開口部に位置する遠位端に7FrのENBDチューブを留置、チューブの遠位端は金属ステントの上方に位置する。

なぜこの文章に詰まってしまったのかというと、ステントを留置した場所とドレナージ用チューブ(ENBDチューブ)を留置した場所の位置関係がつかめなかったからです。

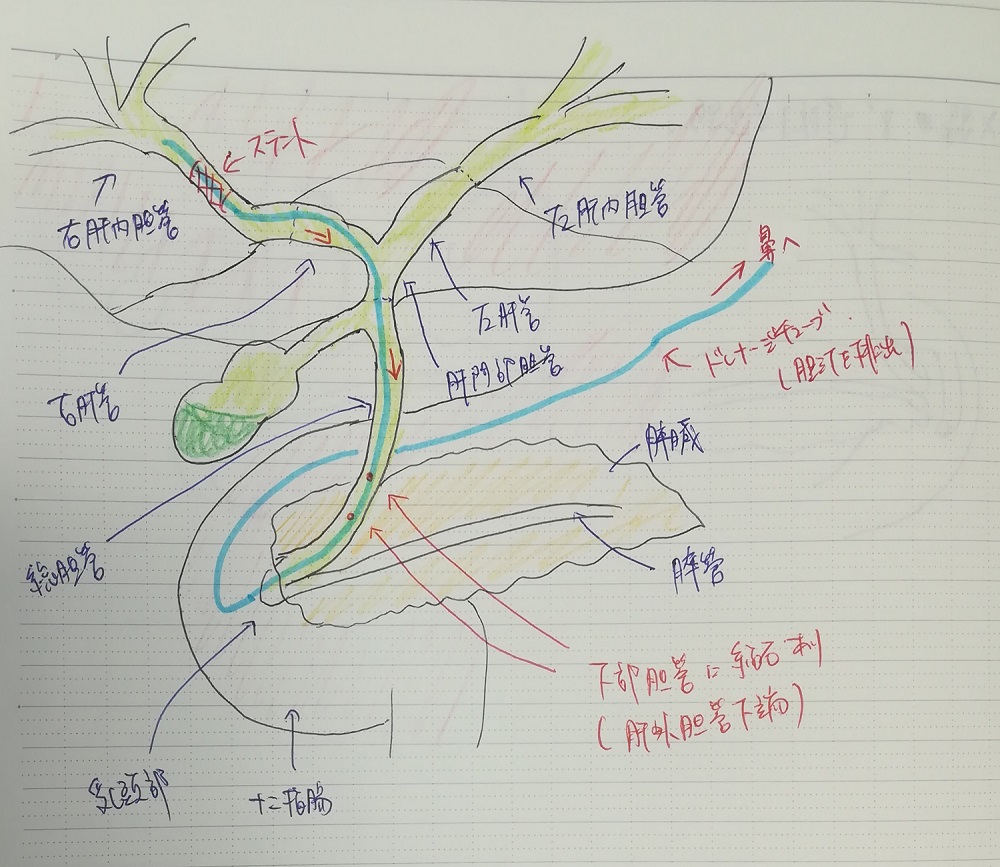

文章をそのまま図解すると、次のようになるはずです。

ステントは図の左上の右肝内胆管内(赤い部分)に留置されました。

ドレナージ用チューブは上の図の青い線です。

(この図は少し書き方がまずかったです。図では肝臓内(上方)の青い線は途中で止まってしまっていますが、もっと奥まで入っているはずです。ステントももっと奥に書くべきでした。)

原文に2回出てくる「遠位端」や日本語ではあまり使用されない「右肝内胆管開口部」がどこなのか、どう表記すべきかで迷ったのが一つです。

それ以上に疑問に感じたのは、「なぜ右肝内胆管内にステントを留置するのか」ということでした。

診断書を見る限り、右肝内胆管内には異常が認められず、結石はその下流の総胆管部で発見されています。

ENBDというドレナージを行うのに肝内胆管にステント留置が必要であるという情報も見当たりません。(そもそも、ドレナージ目的でステントを留置するときは、今回の経鼻的ドレナージではなく、十二指腸へ排出する方法をとることが多いようです)

・・・なんてことを考えていると、ちっとも翻訳が進まなくなります。

今回のは完全に不要な所まで考えていました。

調べられる範囲で調べて、原文からは読み取れないことは深追いせず、どうしても矛盾を感じるようであればコメントをつけて進めるべきです。

診断書から読み取れることは多いです。

特許明細書とは異なりますが、症状がなぜ起こるか、なぜその手術が必要かなどの「背景知識」がわかると、やはり同じように読むのが楽しくなります。

勉強素材として深掘りするにはよい素材ですが、あくまで今やっているのは翻訳スキルのレベルアップなので、深追いはほどほどにします。