こんにちは、asaです。

先日、日本メディカルライター協会(JMCA) 主催の、「第15回メディカルライティング基礎講座」に参加しました。

聴講中にたびたびフラッシュバックしたのは、以前読んだ「成果を生み出すテクニカルライティング」という本の内容でした。

この本は「自分の思考を整理して、わかりやすく他人に伝えることの重要性とその手法」について書かれた本です。

医学論文にしろ、医薬品の販売製造申請書類にしろ、メディカルライティングに求められることはこの本に書かれていたことと全く同じです。

今日は「第15回メディカルライティング基礎講座」の紹介と講座で学んだメディカルライティングに大切なこと、そしてなぜそれがテクニカルライティングにつながるのかをまとめます。

Contents

「メディカルライティング基礎講座」とは

まずは「メディカルライティング基礎講座」はどんな講座なのか、その内容・対象者・レベルなどについてまとめます。

1. 概要

「メディカルライティング基礎講座」は、日本メディカルライター協会が主催しています。

過去の開催履歴を見ますと、毎年1回、8月末~9月初旬にかけて開催されています。

参加者は製薬会社、CRO(医薬品の開発業務受託機関)関係の方が多いようです。

私はフリーランスの翻訳者ですが、メディカルライティングに興味を持っていることと、メディカル翻訳にメディカルライティングの知識を活かしたいという思いがあり参加しました。

今回の参加人数は恐らく80~100名ほどだったのではないかと思います。

私の予想以上に若い方(特に女性)が多かったです。

有料のセミナー(協会の会員で17,000円、非会員で27,000円)です。

会員になるには年会費8000円かかります(会の趣旨に賛同される方はどなたでも入会できます)。

安くはない費用ですが、今後どのようにメディカルライティング技術を磨いていけばよいのか、どこがポイントなのかが明確になるセミナーです。

さらに、他の「メディカルライティングセミナー」は、例えば「文章の書き方」に特化した内容でもこの倍以上の参加費用がかかるものもあります。

参加してみて、この参加料は決して高くはないと感じました。

2. 内容とレベル

次に内容とレベルについてお話します。

下記の計4テーマについてそれぞれ3時間ほど(1時間20分 x 2コマ)、計2日間にわたるかなり「濃い」内容です。

- 医学論文の書き方:ICMJEの推奨とCONSORT

- 英文メディカルライティングの基礎

- 医学論文を理解するために必要な生物統計学の基礎知識

- わかりやすい文章の書き方

「基礎講座」ではありますが、「メディカルライティングって興味があるけどどんな仕事か全くわからない」レベルでは効果が半減すると思います。

ある程度の臨床試験や統計に関する知識は必要です。

私は「統計の基礎を学習し、だいたい臨床試験とはどんなものかがわかっている」くらいのレベルで参加しましたが、統計については実務で求められる「基礎」には達していないことがわかりました。

それぞれの講義についてのざっくりとした内容と私の感じたレベルについてまとめました。次回の受講を検討している方の参考になれば幸いです。

医学論文の書き方:ICMJEの推奨とCONSORT

講師:

林健一先生(JMCA評議員・アラメディック株式会社 代表取締役)

内容:

医学論文の構成、国際的な投稿指針(ICMJE・一般的な投稿指針とCONSORT・ランダム化比較試験に関する投稿指針)の概略。論文の各項目についての注意点を例をもとに解説。

レベル:

医学論文やJCMJE・CONSORTが何か知らなくても学べます。臨床試験についてのごく基礎的な知識(ランダム化、割付け、アウトカムとは何か程度)は必要です。

英文メディカルライティングの基礎

講師:

R.ブルーヘルマンス先生(東京医科大学 英語教室)

内容:

論文校閲を長年担当されたネイティブ講師がこれまで遭遇した「ダメ文」をもとに、どのような点に注意すべきかを解説(医学雑誌への投稿を主に想定)。正しくて簡潔な英語、そして投稿規定に沿った書き方についての解説。

レベル:

高校レベルの英語力があれば問題ありません。例文はもちろんメディカル関連なので上記の講座と同程度の知識があった方がよりわかりやすいと思いますが必須ではありません。

医学論文を理解するために必要な生物統計学の基礎知識

講師:

大橋 靖雄 教授(JMCA理事長・中央大学理工学部 人間総合理工学科 生物統計学研究室 教授)

内容:

統計の手法、検定についての考え方、臨床実験に用いられる統計についての誤解、実際の医学論文を用いた演習(なぜその統計手法が使われているのかなど)

レベル:

これが恐らく一番難易度が高いです(途中でしばしばついていけなくなりました)。p値、信頼区間、標準偏差、ハザード比くらいの知識では正直足りません。例えば、ノンパラメトリック検定や交絡がざっくりわかるレベルであればついていけるかもしれません。

わかりやすい文章の書き方

講師:

林健一先生(JMCA評議員・アラメディック株式会社 代表取締役)

内容:

わかりやすい文章とはどのような文章か。センテンス単位、そしてパラグラフ単位の文章について、演習形式で「読者に負担のない」文章の書き方を学ぶ。

レベル:

メディカルライティングや医学論文・臨床試験に関する知識ゼロでも問題ないです。メディカルに関する例題ですが、それほど専門的な文章ではありません(知識があるに越したことはないですが)。

備考:

セミナー講師の林健一さんは「こうすれば医学情報が伝わる!! わかりやすい文章の書き方ガイド」という本を出されています。セミナーの内容は、この本の内容+αです。

本の内容について気になる方は、以下の過去記事が参考になるかもしれません。

講座で学んだ、メディカルライティングのポイントとは

どのような文章を書くにしろ、他人に読んでもらう文章を書くときには「文章を書く目的」が存在します。

メディカルライティングが対象とする文章は、医学論文や医薬品製造販売申請書類など様々ですが、目的は共通しています。

それは、論文であればアクセプトしてもらい、医薬品製造販売申請書類であれば承認申請を得ることです。

では、この目的を達成するために必要なことはなんでしょうか。

1. 従来との「差分」がわかる文章を書く

例えば、あなたがいつも飲んでいるコーヒーを他のブランドのものに替えようと思ったとします。

そう思った時というのは、今のコーヒーに不満があり、他のブランドのコーヒーには今のコーヒーにないメリットがあることがほとんどだと思います。

審査官が論文をアクセプトする、あるいは新薬の製造販売を承認する理由も同じで「この研究や新薬には従来にはない価値がある」と判断したからこそ、承認されるわけです。

つまり、「従来との差分は何か」を明確にする必要があります。

医学論文は構成が決まっており、タイトルの次の項目の緒言で「研究の実施を必要とした根拠」を記載するように求められています。

- これまでに判明していること

- 何が未解決なのか

- その問題にどう取り組んだのか

メディカルライティング基礎講座「医学論文の書き方:ICMJEの推奨とCONSORT」資料より引用

論文の冒頭でこれらを記述してから、具体的な検証方法・その結果・結果に対する考察と書き進めていきます。

これらを読み手の理解を妨げない形で書けていれば、読み手の頭の中では、

「この分野の従来薬には確かにこんな問題があって新薬が必要とされている。この新薬は確かに従来と比べてここが優れている。試験の方法も妥当である。」

とつながって、論文のアクセプトあるいは申請承認につながると考えられます。

ここで大切なのは「読み手の理解を妨げない」ということです。講座では「読み手に負担をかけさせない」という言い方もされていました。

従来との差が明確で研究・開発の内容がいくら素晴らしくても、書き方によっては「せっかくの素材」を台無しにしてしまうこともあるのです。

文章が長くてわかりづらい、略語ばかりで読みにくい、誤字・脱字が多くて残念・・・

これらももちろん、「台無し」にしてしまう要因です。

ですが、よかれと思ってやったことが「台無し」にしていることもあるのです。

2. ついついやってしまいがちな伝わらない文章例2つ

私は今回のセミナーで、「自分がついついやってしまいがちだけど読み手からしたら読みづらいんだな」とはっとしたポイントがいくつかありました。

特に次の2点は、共感して頂ける方も多いと思うので取り上げます。

- 数字は正義!とばかりに羅列する

- 時系列に沿って話を展開する

2-1.数字は正義!とばかりに羅列する

数字は説得力を持ちます。

「いつも君のことを考えていた」より「24時間365日、君のことを考えていた」のほうが説得力はありますね(この場合は怖さが増すだけかもしれませんが)。

ですが、数字が説得力を持つのは「その数字が何を意味するのか」の認識が相手と一致している場合に限ります。

例えば、次の文を読んで新薬Aについてどのような印象を抱くでしょうか。

新薬Aを投与された被験者のうち70%に副作用が認められた。

えっ、70%の人で副作用が出るなんて薬としてはどうなの?と思うかもしれません。

ですが、例えば新薬Aと同じ疾患を治療する唯一の薬である、既存薬Bの副作用の発現率が90%だとしたらどうでしょうか。

すると、この70%はそれでも低いと判断できます。

この疾患に詳しい人なら、副作用70%が「低い」と理解できるかもしれませんが、一般的には「高い」と思われるでしょう。

この場合は、この文章の前に前提条件として「本疾患の唯一の治療薬であるBの副作用の発現率は約90%であるが~」などと補って、読者の理解を助ける必要があります。

数字は確かに客観的なデータで説得力を持ちますが、数字だけでは何の意味もありません。

そこに正しく伝わるように数字に「意味づけ」する必要があるということを今回学びました。

2-2.時系列に沿って話を展開する

また例え話で恐縮ですが、

あなたはコーヒーを違うブランドのものに変えようとしてコーヒー専門店に行き、店員さんにおすすめを聞きました。

「なぜそれがおすすめなんですか」と聞いたあなたは3分後にお店を出ようと決意します。

なぜなら、店員さんがこのコーヒー豆の誕生から長々と説明をしだして、一向にあなたの知りたい「おすすめの理由」がわからなかったからです。

講座でも、薬剤の投与量の根拠について「やったこと」を時系列で淡々と記した臨床試験成績書の例文が取り上げられていました。

「時系列で説明すればわかりやすい」のは書き手であって、読み手ではありません。

書き手は、「どのような順番で書いたら相手がわかりやすいのか」を考えて、内容を再構築する必要があります。

こうやって書くとそりゃそうだ、と思われるでしょうが「わかっているけど、やってしまいがち」なことだと思います(私もよくやってしまいます)。

相手が知りたいのは何だろうか、どうすれば伝わりやすいだろうか、を意識して文章を書く訓練をすることが大切ですね。

ただ、「意識します」といっても文章の癖はなかなか直るものではありません。

きちんと正しい手法に沿って、訓練を重ねることが早道でしょう。

テクニカルライティングとメディカルライティング

冒頭で、講座聴講中に以前読んだ「成果を生み出すテクニカルライティング」という本の内容がフラッシュバックしてきたと書きました。

メディカルライティングは、テクニカルライティングの一分野にあたるので当然両者は似ています。

それを今回、講座で実感しました。

ここまででメディカルライティングで重要なこととして、次の2つをお話しました。

- 従来との差分がわかる文章を書く

- 相手の思考に負担のかからない文章を書く

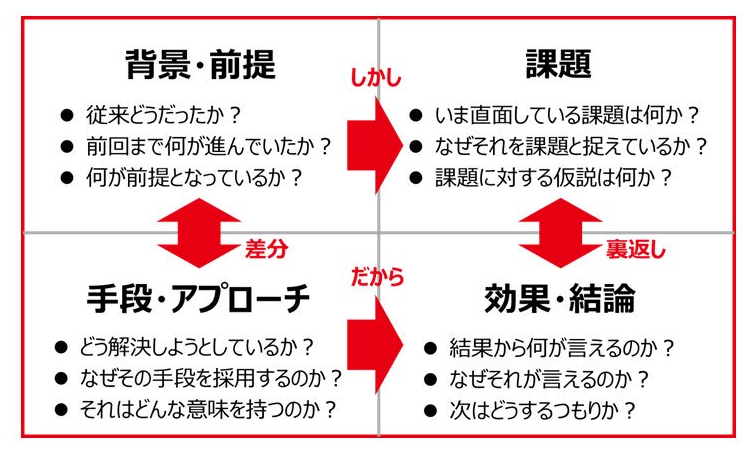

これは、まさに「成果を生み出すテクニカルライティング」で紹介されていた「黄金フォーマット」という思考のフレームワークを使うことで実現できるのです。

これが、黄金フォーマットと呼ばれるフレームワークです。

(出典:著者(藤田肇さん)のtwitter)

これは医学論文の構成と同じなんですよね。

医学論文の構成 → 黄金フォーマット

- 緒言 → 背景・前提、課題

- 方法 → 手段・アプローチ

- 結果、考察 → 効果・結論

そして講座でも、上の表の「差分」などの赤い部分、つまりそれぞれの象限の間の対応関係をはっきりさせることが重要だというお話がありました。

対応関係がはっきりしている文章は、論理的で読みやすい文章になります。

フォーマットに沿って考えるのは窮屈かもしれません。

ですが、このフォーマットにのせて書いた文章は、仮に日本語の表現が多少稚拙であったとしても論理性のある文章になるため、読み手には伝わりやすい文章となります。

メディカルライティングはその作成対象書類の性質上「メディカル」ライティングですが、本質的にはテクニカルライティングです。

そしてこの本は「いかに差分を見いだすか」や「自分の思考を言語化してわかりやすく他者に伝える方法」について具体的に書かれた良書です。

メディカルライティングの学習をされる方にもおすすめです。

この本について、以前次の記事を書きました。

本の一部のみの紹介ですが、購入前の参考になさってください。

おわりに

文章にはそれぞれ書く目的があります。

メディカルライティングであれば、主な目的は医学雑誌にアクセプトされることや、新薬の製造販売申請が承認されることです。

そのためには、その目的に合うような文章を書かなくてはなりません。

メディカルライティング分野での目的に合う文章とは、読み手が従来の研究・開発の差分について理解でき、さらには実験のアプローチや得られた結果について納得できる、一貫した論理性のある文章のことです。

一貫した論理性のある文章を書くには、訓練が必要です。

メディカルライティングの本だけでなく、テクニカルライティングの本からもいろいろなヒントが得られます。

メディカルライティング基礎講座を受講したことによって、「メディカルライティング」の持つ意味が以前より深く、広くなりました。

日本メディカルライター協会主催のメディカルライティング基礎講座は、恐らく次は2020年の8月末くらいになると思いますが、興味のある方は是非参加してみてください。