来週(2019年10月23~25日)、幕張メッセで医療と介護の総合展(メディカルジャパン)が開かれます。

医療機器、介護、病院運営など6つのテーマにまたがった展示会です。

私が一番気になっているのは「医療IT」に関連した「医療IT EXPO」です。

来週展示会へ参加する前に、「医療IT」の現状と今後注目すべき点について調べてみました。

その中で高齢化、過疎化、そして大規模な災害が頻発することが予想される今後、遠隔医療は大きな需要があるのではないかと感じました。

ここでは遠隔医療に焦点を絞りつつ、医療ITの現状をまとめます。

Contents

医療ITの現状

医療ITとは?

まずは、そもそも医療ITって何でしょうか。

医療ITは、医療ICTやメディカルITとも呼ばれることもあります。

私たちの医療環境をよりよくしていくための、情報技術(IT; Information Technology)やそこに通信を含めた情報通信技術(ICT; Information and Communicaion Technology)全般を指しています。

この記事では、通信も含めた技術を医療ITとして進めます。

身近なところではスマートフォンやウェアラブル端末で脈拍などを計測するのも、医療ITのひとつですね。

現在では、AIや5Gの技術を利用する動きが広がっています。

医療IT推進の必要性

この医療IT、政府もさまざまな活動推進を後押しし、企業も多種多様な商品やサービスを提供し、日々研究開発が続けられています。

それは、迫り来る人口減少・超高齢化社会への対応、過疎化による医療格差拡大の防止が大きな動機となっています。

医師数に対して患者数が膨れ上がれば、医療従事者の業務量は増え、患者一人あたりの診療に割く時間も減り、患者は満足な治療を受けられない可能性があります。

さらに地域によっては病院不足・医師不足が深刻で、高度な医療を受けるには都市部まで出て行く必要があります。

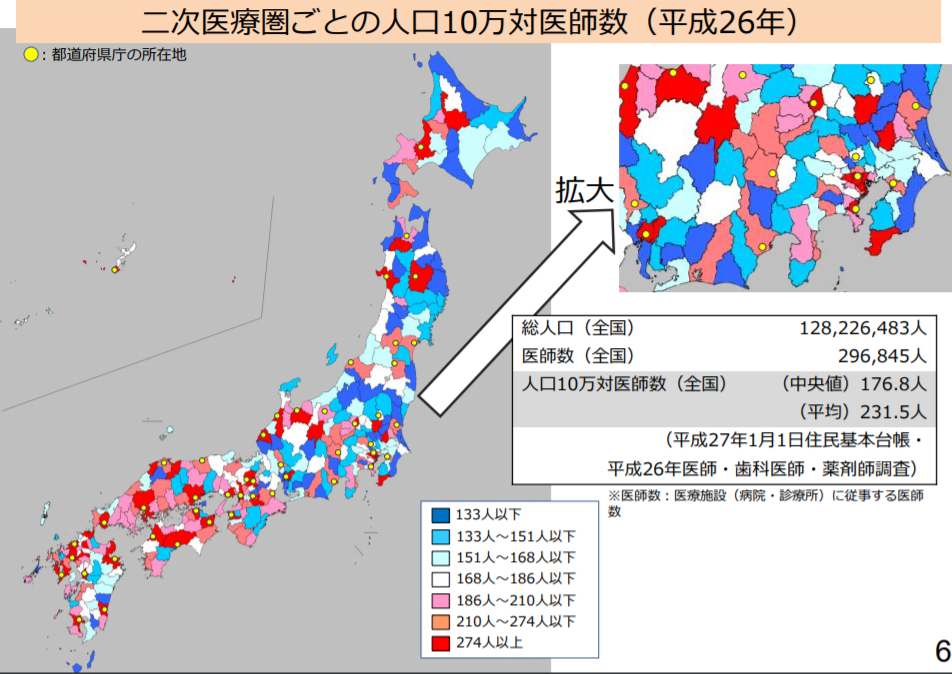

政府発表の平成26年度のデータ(医師の需給に関する基礎資料)によると、下記のように人口あたりの医師数には地域によってかなりのばらつきがあります。

同一都道府県でも、都心部と地域の医師数の差は愛知県や千葉県では4倍を超えています(医師の需給に関する基礎資料の平成26年のデータより)。

私の実家も上記のグラフの医師数が一番少ない「133人以下」の地域で、もともと少なかった病院の統合がさらに進んでおり、高度な医療を受けるにはかなり遠くまで行く必要があります。

そして今後さらに、「もっと遠くの病院へ行く」必要が出てくるかもしれません。

というのも、最近のニュースで、国が公立病院を「名指し」してさらなる再編・統合を呼びかけているからです。

関連ニュース:“再編・統合の議論を” 国が実名公表 厳しさ増す公立病院(NHK・2019年10月8日)

医療という性質上、利益だけでは考えられない部分が当然ありますが、赤字経営であれば統合を考えることもまた自然なことだと思います。

上記のニュースでも、医師不足で必要な診療が受けられないことや医師の長時間労働の問題などが取り上げられています。

限られたリソースをITによって有効活用して、遠隔診療が当たり前になり究極的にはどこにいても同じ診療が受けられるようになれば、この問題は解決に向かうと考えられます。

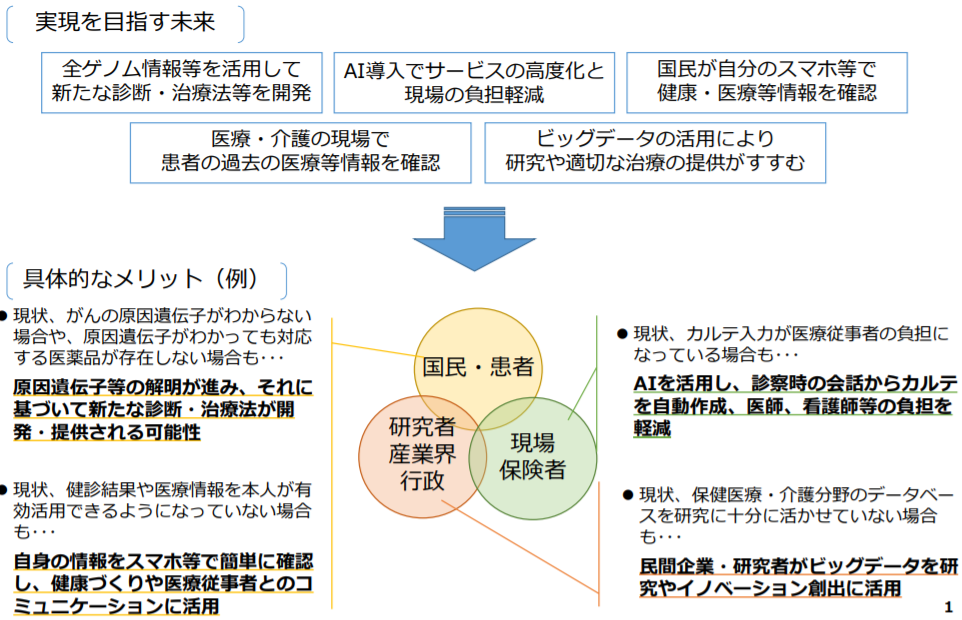

これらの課題に対して、実際に政府もITを用いた打開策を模索しています。

医療IT関連の政策

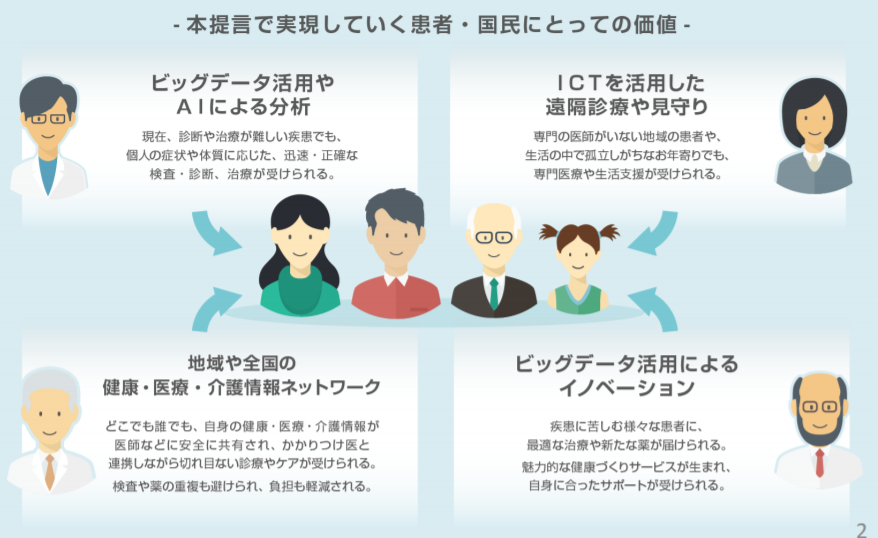

「データヘルス改革」という政府の取り組みが2017年より始動しています。

これは、医療分野でのIT(ICT)活用を推進するための取り組みで、がんゲノム、AI、医療記録の共有などの8項目に対して当初2020年の提供を目指して改革が進められてきました。

(出典:第1回 データヘルス改革推進本部 資料)

先日(2019年9月)、データヘルス改革の今後の進め方についてのとりまとめが行われ、がんゲノムやAIの利用をさらに加速化させる方針が発表されました。

(出典:今後のデータヘルス改革の進め方について(概要))

AIの利用に関しては重点6項目としてゲノム医療、画像診断支援、診断・治療支援、医薬品開発、介護・認知症、手術支援が挙げられています。

これらの中で、特に画像診断支援、診断・治療支援、手術支援は医師の負担の軽減や遠隔診療に直結する項目であると考えます。

次に、これらの項目に対して現在どのような製品・サービスが開発されているのか見ていきます。

遠隔医療と医療IT

医療ITの利用分野はとても幅広いのですが、今回は特に遠隔医療につながるような技術をピックアップしました。

画像診断支援:AIによるアシスト

AIによる画像診断は特に、内視鏡領域、放射線領域、眼科領域での取り組みが盛んです。

例をあげてみていきます。

内視鏡領域

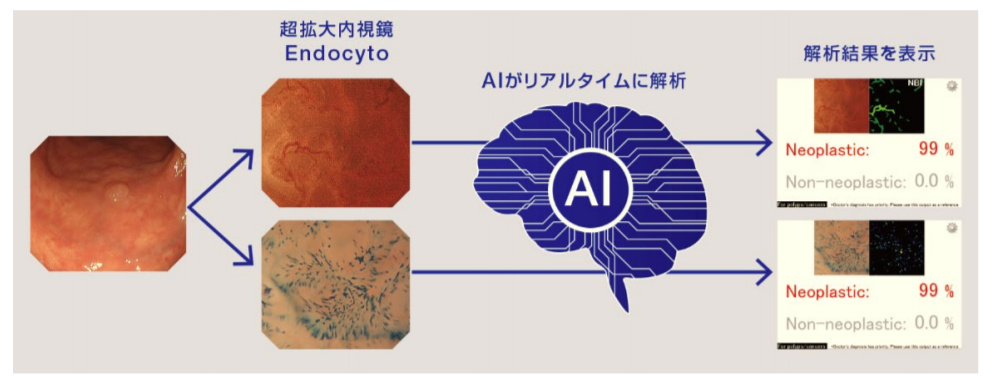

2019年3月より、オリンパスの内視鏡画像診断支援ソフトウェア「EndoBRAIN」が販売されています。

AIが大腸の拡大内視鏡画像を解析し、切除の必要のある腫瘍性ポリープかそうでない非腫瘍性ポリープかを判断し、確率の形で表示します。

(出典:オリンパスニュースリリース)

放射科領域

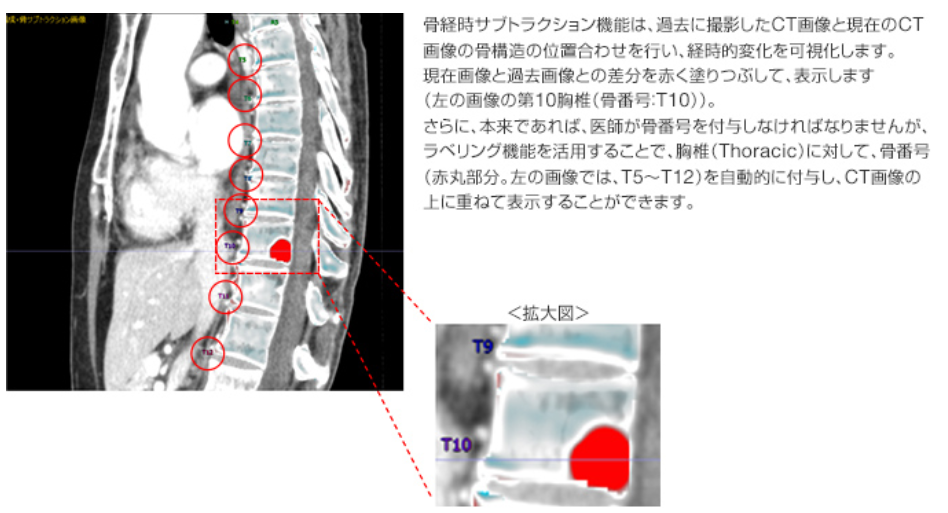

AI技術によってCT画像の読影などをアシストする技術が採用されています。

富士フイルムのSYNAPSE SAI viewer(シナプス サイ ビューワ)がそのひとつです。

SYNAPSEという画像情報システムによって画面に映し出されたCT画像から、臓器を自動抽出したり画像上の骨に番号を自動で付与して表示したり、過去画像との差分を自動表示したりすることで、医師の判断を助けます。

(出典:富士フイルム ニュースリリース)

医師は毎日膨大な内視鏡画像、CT画像などを見ることになります。

AIのアシストによって作業効率向上や見落としの低下が見込めます。

また、すでに行われている「画像データを共有し、都市部の医師や経験豊富な医師が地域の医師や専門外の医師にアシストする」形の遠隔診療も、ますます盛んになっていくと予想されます。

眼科領域

オプティムが佐賀大学と共同で、眼底検査にAIを取り入れる研究開発を行っています。

全身の血管の状態も目の血管に反映されるため、AIによる眼底検査を健康診断に取り入れることができれば予防医療に大きく貢献するとされています。

詳しくはこちらのyoutube動画にまとめられています。

佐賀大学とオプティム、「メディカル・イノベーション研究所」を設立

また、眼科検診は医師の診断能力に左右される部分が大きく、都市部と地域による医療格差が出やすい領域でもあります。

眼科領域へのAI技術の導入は特に需要があるのではないでしょうか。

画像診断支援:VR(仮想現実)によるアシスト

さらに、VR(仮想現実)によるアシストも進んでいます。

Holoeyes社は、サイバー空間上で3次元化した患者の臓器を確認することができる「HoloEyesXR」を開発しています。

3次元で確認できることから、これまでの2次元上のデータでの確認と比較し、読影の負担やミスの減少が期待されます。

(出典:Holoeyes社ウェブサイト)

さらに3次元画像を共有し、カンファレンスやトレーニングを行うこともできます。

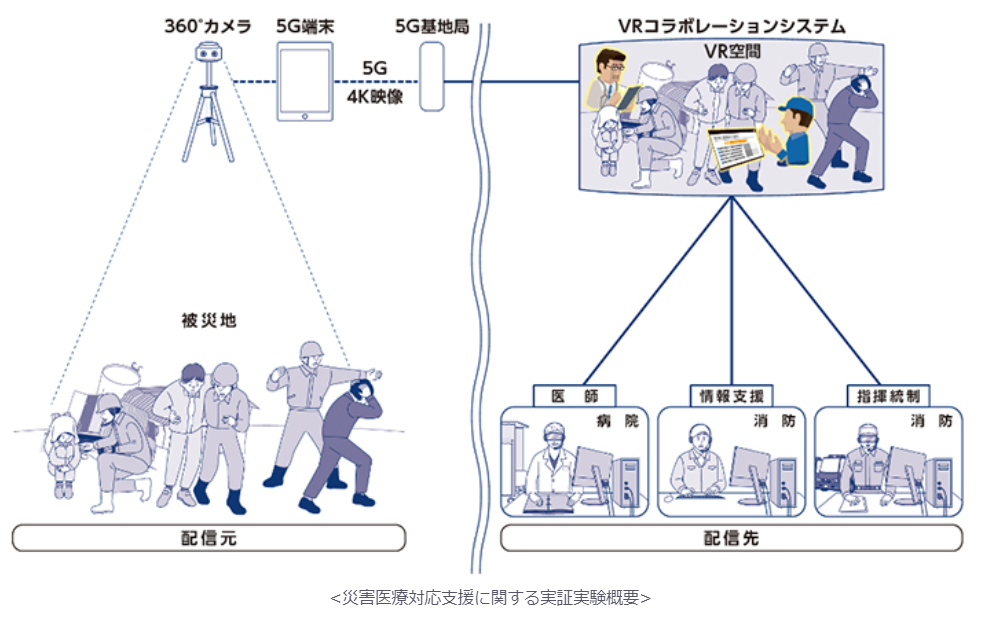

この技術、遠隔医療にも使えるのではないかと調べていたら、やはり実際にいくつか検証実験が進められていました。

2019年8月の記事をご紹介します。

災害現場に360度見渡すことができるカメラを設置し、5Gの高速回線を使用して現場の映像を別の場所にいる関係者(医師、消防など)が確認し指示を出し、円滑な救命活動を行うことができた、と報告されています。

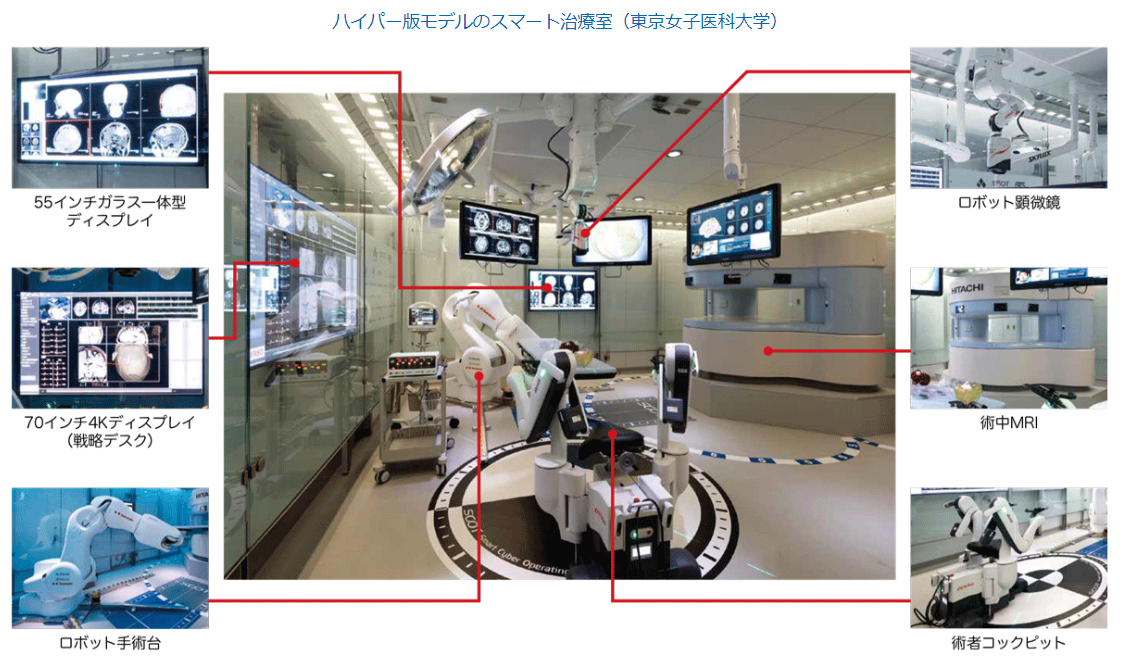

手術・治療支援:スマート治療室

手術執刀医は、患者のバイタルサインや画像診断データなど膨大な個別の情報を参考にしながら手術を進めます。

その情報を集約することで、執刀医の意思決定のアシストを行い、手術の効率性・安全性向上を目的とした「スマート治療室」の検証が進んでいます。

例えば、スマート治療室で撮影したMRI画像からがんの悪性度や後遺症のリスクをモニタに表示するなど、経験の少ない医師でも熟練の医師の判断に近づくことができるようになっています。

(出典:日本医療開発研究機構)

さらに情報をデータ化・一本化することで手術室外からも意思決定のアシストが行えます。

遠隔地での手術を経験豊富な医師がリモートで支援することもできますね。

(出典:AI Surgeryを実現する スマート治療室 (厚生労働省))

POCT(Point of Care Testing)用検査機器

POCTとはPoint of Care Testingの略称で、「患者のすぐ側で、リアルタイムで行う検査」のことを指します。

病院のベッドサイド以外にも、外部の診療所、患者の自宅、災害現場などでの検査がPOCTに入ります。

POCT用途の検査機器は幅広く、バイタルサイン測定、血液・尿検査、超音波検査などさまざまです。

写真はGEヘルスケアのVscanという超音波検査装置です。

スマホ程度の大きさで、在宅医療、災害時の使用も想定されています。

遠隔治療の可能性

ここまで、遠隔医療に関係する医療機器・システムを中心にどのような技術が使用・開発されているか見てきました。

開発が進めば、次のようなことが実現するでしょう。

- AI画像認識システムを利用して経験の少ない医師でもベテラン同等の診断が行えるようになる

- 遠隔地からベテランの医師が画像や手術の様子を見て助言ができる

- ポータブルの機器によって現場で検査ができる

ただし、これらは診断や検査であって「遠隔地から直接医師が治療する」ことはできません。

ですが、手術支援ロボットを用いた治療であれば「遠隔治療」を行うことができます。

手術支援ロボット(ダヴィンチ)は、腎臓がん、前立腺がんなどの内視鏡手術にすでに保険適用されています。

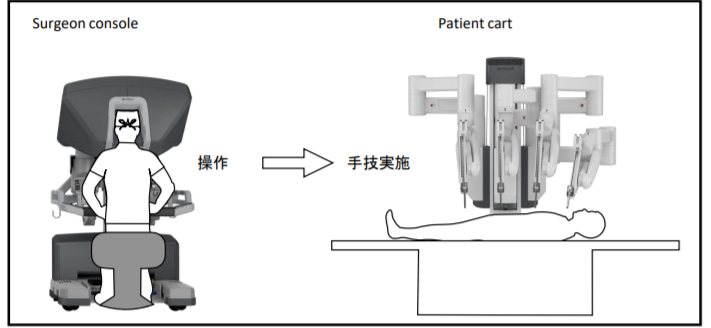

ダヴィンチを用いた手術は、次の図のように、医師は同じ手術室の患者から離れた場所のコンソールを操作して、患者の側で医師の腕の代わりとなるロボット部 (patient cart)を操作することによって行われます。

(出典:オンライン手術(遠隔手術)について )

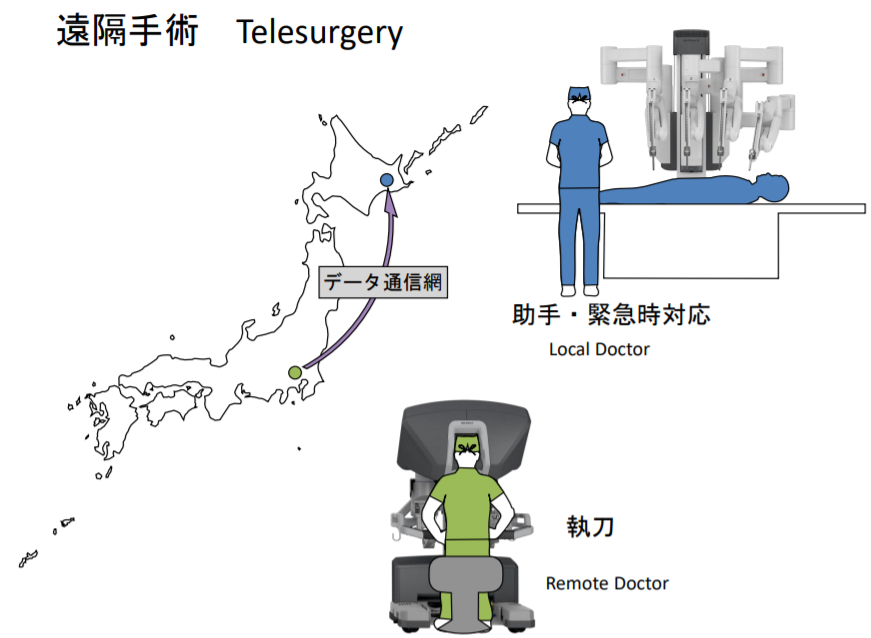

遠隔地域から、このコンソールを操作して手術現場のロボット部に指示を与えるのが、遠隔手術(オンライン手術)になります。

次の図のようなイメージです。

この遠隔手術、日本ではまだ実例はありません。

中国では2019年7月の記事で、世界初の遠隔手術を成功させたとの報道がされています。

(http://japanese.china.org.cn/business/txt/2019-07/02/content_74945157.htm)

日本でも、着々と実現に向けて動いています。

次の記事では、日本外科学会が今年度(2019年度)中を目処に対象患者や手術の適応、安全性の確保などを定めたガイドラインをまとめ、実際の患者を対象とした臨床研究の準備を進める、と報道されています。

ロボットで遠隔手術、実現へ準備開始 日本外科学会(朝日新聞、2019年7月)

ロボットを用いた遠隔治療では、医師の責任などの法的な問題の整備も必要になりますが、なんと言っても安全性が担保されていなくてはなりません。

そのカギとなるのが、5Gの通信環境です。

安定し遅延がない通信環境と、鮮明な画像が得られなければ遠隔手術は不可能です。

先ほどご紹介したVRを用いた災害地での遠隔支援もそうですし、鮮明な検査画像・手術動画を遠隔地の医師との間でやりとりをするにも、高速で安定した回線があることが前提となります。

これからの医療IT全体で見ても、やはり5Gが不可欠になると言えるでしょう。

まとめ

医療ITについて、現状と今後の動きについてまとめました。

医療分野におけるITの利用は、今後の少子高齢化社会を見据えて医者・患者双方に負担が少なく、かつどこにいても同じ医療が受けられる方向に進化していくと考えられます。

遠隔治療であれば、大量のデータのリアルタイム通信が不可欠です。

これからの医療や医療機器を学ぶには、5GやVRについても理解しておくことが必要です。

2019年10月23日~25日に幕張メッセで行われるメディカルジャパン内の医療IT EXPOでも、今回取り上げた技術を用いた商品が多く展示されるようです。

私も参加予定ですので、実際に機器を見たりセミナーを聴講してから別途まとめる予定です。

今回は医療ITの概略になりましたが、次回は具体的な機器に絞ってじっくりとその魅力に迫っていきます。