こんにちは、asaです。

今日はこんな不安を抱えている方へ、

がんってそもそも遺伝するの?

遺伝子検査でがんになるかどうかわかるの?

というお話をしていきたいと思います。

Contents

1.がんは遺伝する?

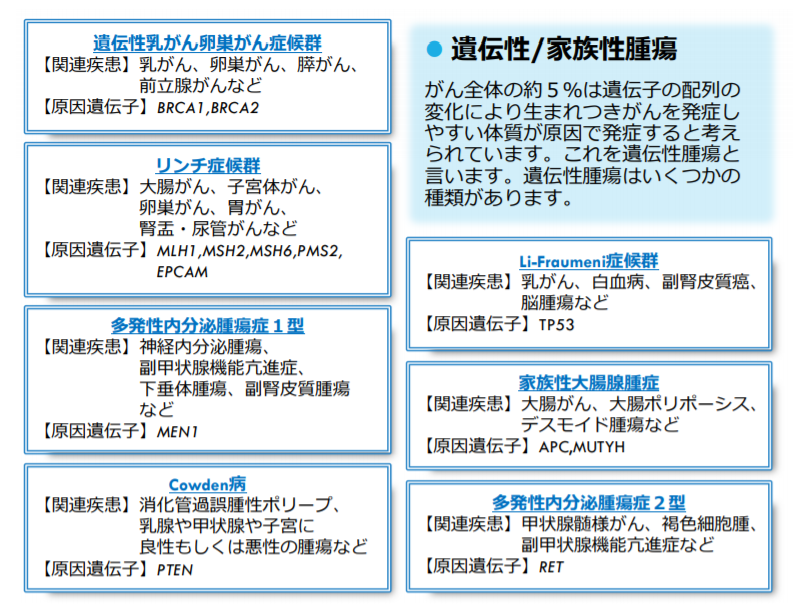

1.2 遺伝性のがんの確率は約5%

「うちはがん家系だから」なんて言葉を聞いたことがありますよね。

もしかしたら、家族・親族にがん患者が多くて、あなた自身が「がん家系」と思っているかもしれません。

確かに、親が罹患していた場合子も罹患しやすくなる、遺伝性腫瘍と呼ばれるものもあります。

ですが、遺伝性腫瘍はがん全体のわずか5%ほどに過ぎません。

こちらは、東大病院の資料です。

遺伝性腫瘍として有名なのは、乳がん、卵巣がんなどですね。

他のがんについては、親が罹患していたからといって、子のあなたの発症率が高まるということはありません。

それでも、「やっぱりうちはどう考えてもがん家系だ」と思われるかもしれません。

その場合、「同じ生活習慣だから」がその理由かもしれません。

喫煙によって肺がんに罹患するリスクが高まることはよく知られていますね。

その他、過度のアルコールや高脂肪食によって肝がんなどのリスクが高まるなど、生活習慣によりがんにかかりやすくなることがあります。

そのため、同じ生活を共にしている家族や親族間で同じがんにかかる可能性が高くなり、「がん家系」だと思い込んでしまうことがあります。

遺伝性のがんは全体の5%ほどだということをまずは覚えておいてください。

国立がん研究センターの下記のページでは、生活習慣病と感染によりがんになる人が男性で53.3%、女性で27.8%と書かれています。

特に飲酒、喫煙との関係について知りたい方はとても参考になるサイトです。

喫煙と肺がんの関係については、こちらの記事もどうぞ。

1.2 そもそもなぜがんになる?

ここまででわかったことは、

遺伝性のがん(遺伝性腫瘍)はがん全体の約5%

生活習慣が原因で発症するがんもあり、同じ生活習慣を共有していると同じがんにかかる可能性がある

ということですね。

では、そもそもなぜがんになるのでしょう。

「がん発生のメカニズム」を知ることで、「多くのがんが遺伝性でない理由」がわかります。

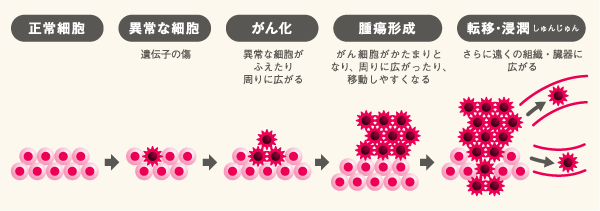

がんは正常な細胞の遺伝子が変異する(傷がつく)ことによってがん細胞になり、さらに無限に増殖を繰り返すことで悪性化していく疾患です。

(出典:https://anktokyocancer.jp/consultation/cancer/01.html)

1つ2つの遺伝子の変異ですぐがん化するわけではなく、基本的に長い年月を掛けて蓄積された修復不可能な変異によってがん細胞化し、増殖します。

遺伝子の変異が起こる原因は化学物質(発がん物質)や細菌への感染など、さまざまです。

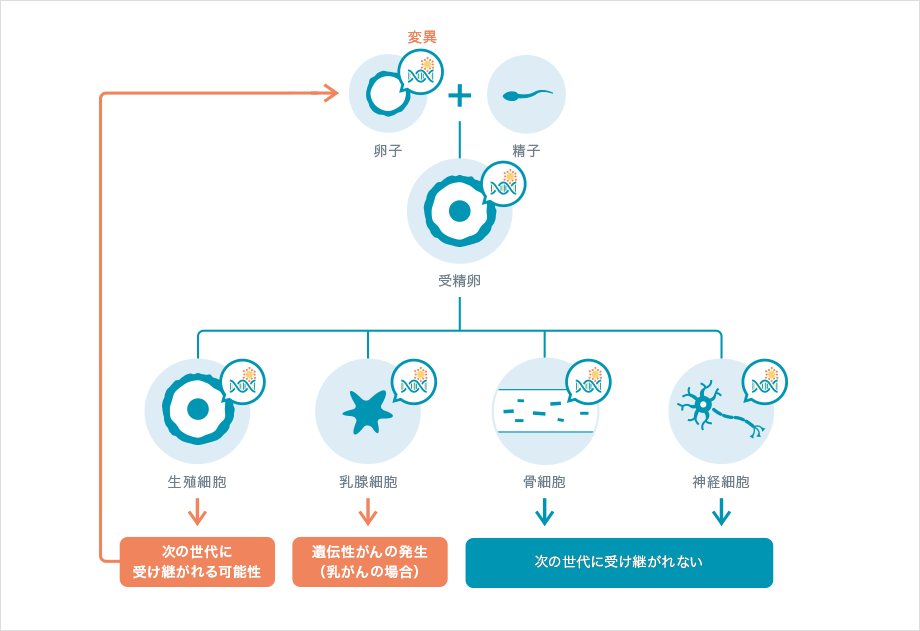

ここで大切なのは、これらの変化は「体細胞」という細胞上で起こる、ということです。

人間の体は、「生殖細胞」と「体細胞」の2種類の細胞によりつくられています。

生殖細胞は卵子、精子などのもとになる細胞で、生殖細胞の遺伝子の情報は子どもに受け継がれます。

体細胞は生殖細胞以外の細胞で、遺伝子の情報が次世代へ遺伝することはありません。

そして、がんは体細胞に発生します。

そのため、もし親の体細胞に遺伝子変異が起きがんになっても、その変異が子に遺伝するということはないのです。

次の表を見ながら、ここまでをまとめます。

(出典:https://gan-genome.jp/cause/gene.html)

ここまでのまとめ

- 親の生殖細胞に遺伝子変異があった場合、次の世代にその変異が受け継がれる可能性があります。

- 生殖細胞以外の体細胞では、親の遺伝子変異は受け継がれません。

- 一部の遺伝性腫瘍(遺伝性がん)の場合は、遺伝子変異が受け継がれる可能性があります。

2.遺伝子検査でがんになりやすいかどうかわかる?

2.1「遺伝子検査キット」ではわからない

先ほどお話した通り、がんは遺伝子変異によって起こります。

であれば、自分の遺伝子を検査すれば「がんになりやすいのか」がわかるのでは、と思いますよね。

「遺伝子検査」は今ではとても身近になり、アマゾンなどでもいくつか「遺伝子検査キット」が販売されているほどです。

上記の検査キットの説明をみますと、

「がんや七大生活習慣病などの疾患リスクから、肥満タイプ、肌タイプなどの身体的特徴、Y 染色体ハプログループ(Y染色体をもつ男性のみ)まで約360 の検査項目を解析!」

と書かれていて、食道がん、大腸がんなど主要ながんのリスク診断も含まれています。

では、この検査で「自分が将来がんになるかどうか」がわかるのでしょうか。

残念ながら、これらの検査では、「○○がんのリスクが高い傾向にある」レベルでしかわかりません。

これは「A型は○○の病気にかかりやすい」と同じくらいの情報ではないでしょうか。

「遺伝子検査キット」で検査できるがんは、「ある限られた遺伝子に変異がある=がんになりやすい」といえるものではなく、発がんに関連する遺伝子は多数にわたります。

また生活習慣などのその他の要因によっても左右されるため、あるひとつの遺伝子の情報から「リスクが高い」という結果になっても、それが「○○になる可能性が本当に高い」とはいえないのです。

ですので、遺伝子検査の結果で一喜一憂する必要はないのではないかと思います。

ただ、「あくまでもアドバイス」と割り切った上で遺伝子検査の結果を利用したサービスを活用するのはありだと思います。

先ほどの360項目を検査する遺伝子検査キットで、自分の体質を理解して日々の生活に役立てたり、

より効果のあるダイエットやアンチエイジングケア、薄毛治療の方法を知って実践してみたり、などですね。

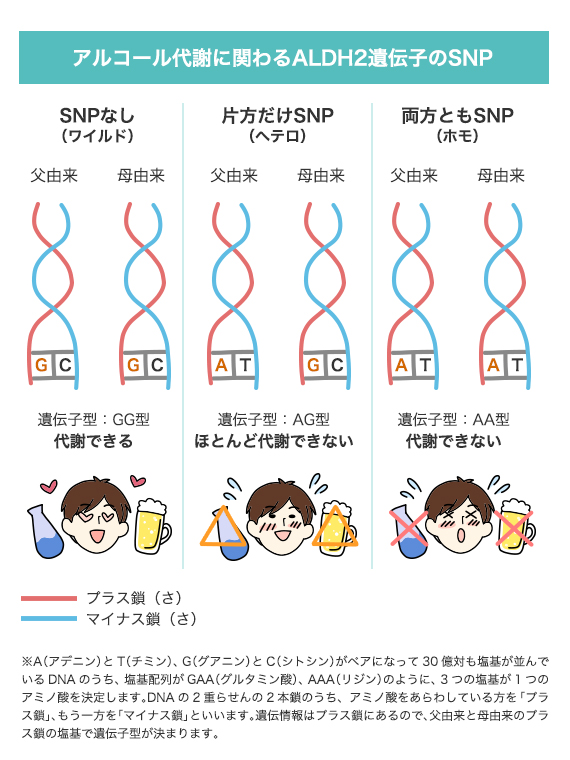

これらの遺伝子検査は、一般に「マイクロアレイ法」という方法で「SNP」という種類の遺伝子変異について検査しています。

「SNP」とは一塩基多型(Single Nucleotide Polymorphism)の略称で、遺伝子の配列のうち1つ(1塩基分)、大多数の人と異なっていることを指します。

ただこの違いはその人特有の違いではなく、少数(1%以上)の人に見られる違いで、この違いが「体質」となって現れます。

有名なのが、「お酒が飲める人・飲めない人」の違いですね。

次の図のように、ALDH2というアルコール代謝に関わる遺伝子にSNPが見られる場合、アルコールを分解する酵素の働きが弱くなり、「お酒に弱い、あるいは全く飲めない(代謝できない)」という体質が現れます。

(出典:https://idenshi.dhc.co.jp/fusigi/13/)

また、遺伝子検査を受ける時には、「遺伝子情報」という機密情報を外部に渡していること、そして得られた結果はあなただけでなくご家族にも関係があるということにも気を付けましょう。

2.2 一部のがんについては病院での遺伝子検査でわかる

先ほど、「遺伝子検査ではがんになりやすいかどうかわからない」というお話をしました。

ですが、中には遺伝子検査が有効ながんもあります。

例えば、乳がん・卵巣がんはBRCA1遺伝子、BRCA2遺伝子に「ある特定の変異がある」とがん化しやすいということがわかっています。

これらはリスクが高いと認められる方に対して、医療機関で検査を行っています。

もしかしたら、「遺伝子検査キット」でこの特定の遺伝子を調べたらいいのでは?と思うかもしれません。

ですが、特定の遺伝子によって特定の疾患が引き起こされることがわかる検査は、「医療行為」にあたるため、「遺伝子検査キット」などの医療機関以外で行う遺伝子検査では行えないのです。

遺伝性のがん(遺伝性腫瘍)は、若くしてがんになった家族がいるなど、一定の条件でリスクが高くなります(詳しくはこちらの国立がんセンターのサイトをご覧ください)。

病院の「家族性腫瘍外来」や「遺伝診療科」と呼ばれる部門で遺伝性腫瘍に関するカウンセリング、検査を受け付けていますので、もし、ご自身が遺伝性がんの可能性が高いと思われる場合は、これらの外来で相談することもできます。

一番の対策は「定期的ながん検診」

ここまで、

- 遺伝性のがんはごくわずかであること

- 市販の「遺伝子検査キット」では「○○のリスクが高い」だけしかわからず、しかもがんになるかどうかは他の要素の影響があるので検査結果だけではわからない

ことをお話しました。

それでも、「自分もがんになるかも」という不安な気持ちは消えないかもしれません。

私たちにできることは早期に・定期的に健康診断やがん検診に行き、病気の予兆を見逃さないこと、そして仮にがんが発見されたとしても早期に対処することで「人生を楽しめる時間」を減らさないようにすることではないでしょうか。

会社員であれば、恐らく毎年会社で健康診断・がん検診をされていると思います。

もしあなたが自営業であれば、基本的に自分から病院などの機関に申し込む必要がありますね。

近場の病院に連絡をするのが一番早いかもしれませんが、一度お住まいの自治体で健康診断を実施していないか、自分が対象になっていないかを調べることをおすすめします。

自治体の各種補助を受けられることもあります。

もし、どうしても時間がない、病院に行くのは面倒ということであれば、自宅で血液・尿を採取して郵送することでがん検診・健康診断を行える「おうちでドック」 ![]() というサービスもあります。

というサービスもあります。

病院の検査の代替になるというわけではなく、あくまでもその前段階での「問題がないかどうかのチェック」としての検査です。

検査精度は人間ドックやがん検診と検査精度は遜色なく、電話で医師による検査結果の説明も受けられます。

どうしても病院に行く時間がなければ、一度検討してみてください。

また、同じく郵送検査でおすすめしたいものは、「大腸がん検査」です。

便を2回採取し郵送し、便潜血を検査することで大腸がんのリスクがないか調べます。

大腸がんは45歳以降で急激に発症リスクが高まると言われており、会社や自治体での検査は40代以降で行われることがほとんどだと思います。

私は30代半ばの時に便潜血で陽性になり、大腸内視鏡検査を行ったところポリープが見つかり切除したことがあります。

良性でしたが放置しているとがん化する可能性もあります。

それ以降、毎年便潜血検査を行っています。

40代以前での発症リスクは確かに非常に少ないのですが、30代半ばを過ぎたら一度受けてみるのもよいのではないかと思います。

参考:大腸がん情報サイト

おわりに

2人に1人ががんになる時代です。

がんになるのは珍しくないとはわかっていても、「私もなるかもしれない」という不安は身近な人ががんになると特に感じるものだと思います。

がんの遺伝リスクを過度に心配する必要はありません。

定期的に検査をして、健康的な生活を心掛けましょう。

この記事で、あなたの不安が少しでも解消されれば幸いです。

この記事を読んで遺伝学に興味を持たれたら、次の本がおすすめです。

半分マンガ、半分解説でとてもわかりやすいです。