学習記録

- Essential細胞生物学(第1章~4章、11~15章途中・細胞、エネルギー、タンパク質、細胞膜など)

- 大学生物学の教科書(分子遺伝学)(6章~10章途中)

- バイオ実験の学習 (実験器具、試料の回収・分離、滅菌操作など)

- 翻訳のヒント

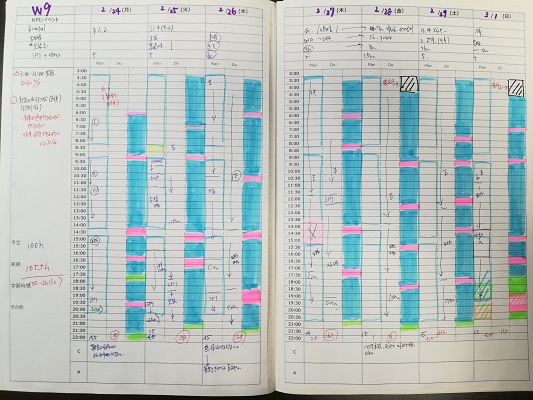

1週間の学習時間:105.5時間(対計画+5.5時間)

今週からバイオの基礎学習を始めました。

進捗としては、ほぼ予定通りです。

今週開始時点の優先順位として、「Essential細胞生物学→分子遺伝学→バイオ実験」だったため、最後の「バイオ実験」の学習時間は若干減っています。

実験器具、操作方法を図解できるレベルで理解することはやはり大切なので、来週は{Essential」に割く時間を減らして、「バイオ実験」に割く時間を増やします。

1週間やって特に実感したことは、次の2つです。

- 化学・物理のベースのおかげで滞りなく学習が進む

- 網羅的に学習する方が結局は早い

・化学・物理のベースのおかげで滞りなく学習が進む、について

食物からエネルギーを取り出す仕組み、興奮が伝わる仕組み。これらすべて、「何かのエネルギーを違うエネルギーに変える」ということをしています。超精密なピタゴラスイッチみたいな感じですね。

自由エネルギーや濃度勾配の話もそこかしこに出てきます。今週は、化学・物理の復習をバイオを題材にしてやっていた、といった面もありました。

これ、恐らく講座で「岡野の化学」「橋元の物理」をやっていなかったら、ものすごく理解に時間がかかったのではないかと思います。

・網羅的に学習する方が結局は早い、について

「Essential細胞生物学」はかなり細かいことまで書かれているので、各項目への力の入れ加減は難しいところがあります。

ざっと、「要するにこういうことだな」のレベルで、途中の中間体の反応などに対する理解は飛ばしているところもあります(解糖系、ATP産生までのクエン酸回路などです)。

それでも、断片化していた知識がつながっていく実感があるので、やはり1冊の専門書をじっくり読み進めることの恩恵は計り知れないな、と感じています。

特に「Essential細胞生物学」で扱っている内容(細胞の構造や機能)はバイオ系のどの分野を専門にするにしろ、ベースとして持っていたほうがよい知識ではないかと思います(まだ途中ですけども)。

来週は基本的に今週同様に進め、週末には「細胞生物学」「遺伝学」の基礎学習は終わる見込みです。

その後は免疫学の学習に入り、平行して、これまで学習した分野の明細書の読み込みを進めていく予定です。