はじめての半導体プロセス (現場の即戦力)のリソグラフィ技術を学習しています。

ここは、「IBM社レジスト特許を読む」対訳シリーズでかなり学習を進めた内容なので、サクサク進ん・・・ではいたのですが、途中つかまりました。

捕まったポイントは、ドライエッチングに関してです。

本から少し引用します。

「(前半略)(RIEモードは)物理的ファクターと化学的ファクターの制御は基板に印加するRFパワーで行われる。また、化学的要因を強調する場合には、RFをプラズマCVDの場合と同様に反対側から印加する(p.126-127より)」

「RIE(反応性イオンエッチング)の場合は、基板はカソード側に配置され、先に述べた化学反応と物理的スパッタリングの両方の効果を併せ持つようになる。基板をアノード上に配置するとイオン衝撃効果は弱く、反応はもっぱら化学的に進行する(p.127より)」

まさに「わかるようなわからないような・・・」でした。

RIEはイオンの衝撃によって、垂直にエッチングを進めることができる。それはウエハ表面で起こっている化学反応に加えて、イオンが垂直に衝突するという物理的作用が働くため、くらいの理解でいました。

RF(高周波)を印加する電極を変えたら物理的な作用の強弱が変わる?どういうことだろう。

ここが今回の「わからないポイント」でした。

朝の学習の終わりがここだったので、「?」を持ちつつ昼間、ちょこちょこと調べていました。

何となく見えてきたので、あたりをつけておいた資料を夜印刷して色塗りしつつ、ということをやっていたらだいぶすっきりしました。

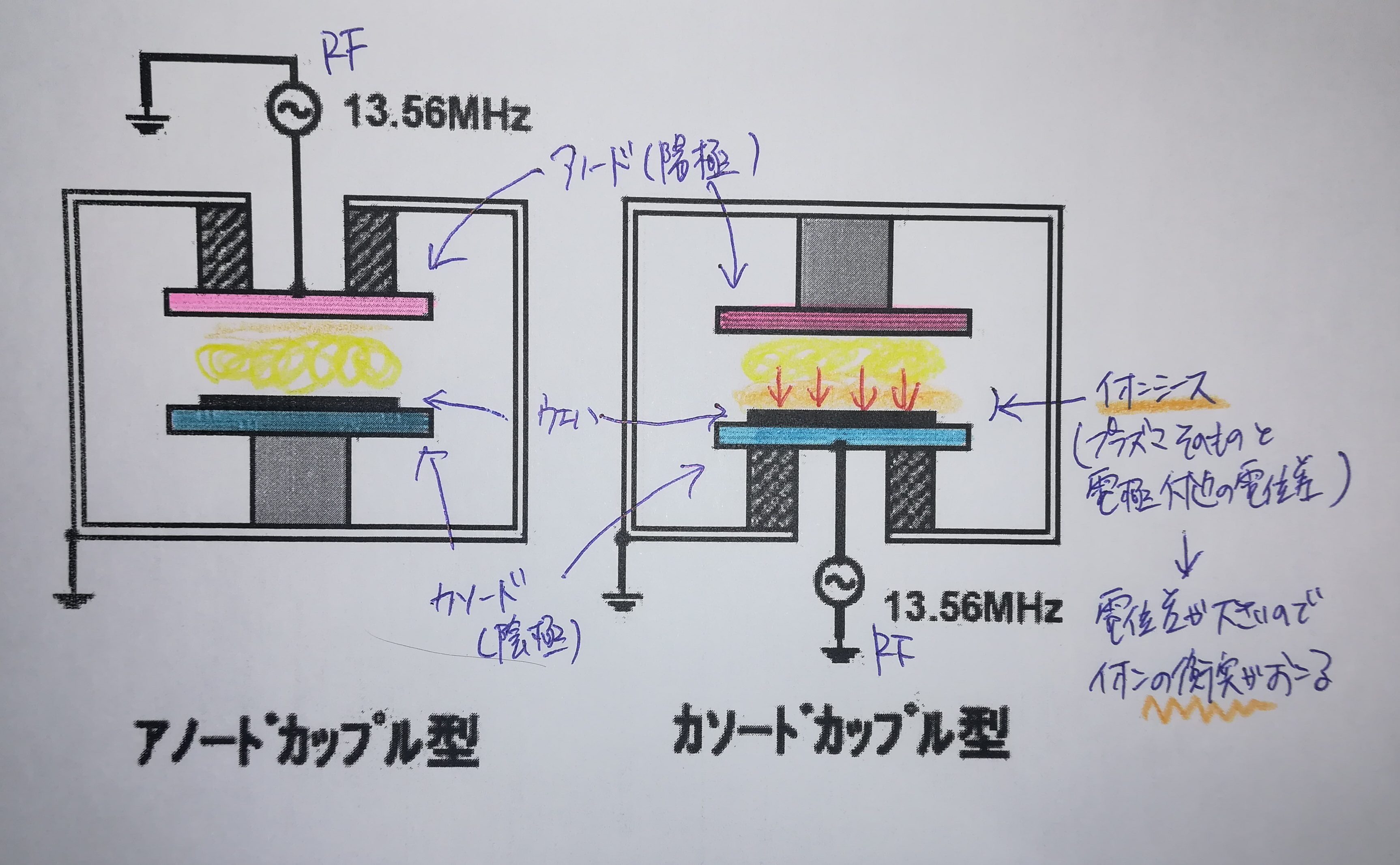

下記の図で説明してみます。

ドライエッチングは、プラズマCVDと同じく高周波によってプラズマを発生させ、そのプラズマが引き起こす化学的反応と物理的反応によって行うエッチング方法です。

高周波をアノード(陽極)側、カソード(陰極側・ウエハを設置する側)のどちらから印加するかで、物理的反応の起こりやすさが変わります。

物理的反応というのは、先ほども少し出てきましたが、「陽イオンがカソード側に引っ張られて垂直に落下し、その衝撃で垂直方向にエッチングが進む」ことを指しています。

RIEはカソード側から印加する「カソードカップル型」で、こちらの方が物理的反応が起こりやすくなります。

なぜでしょうか。

プラズマは電極間に発生しますが、プラズマとそれぞれの電極の間にはイオンシースと呼ばれる空間があります。

この空間ではプラズマと基板との間の電位差によって、帯電している粒子が加速されています。そして加速された粒子が衝突を起こして、ウエハ表面のエッチング層を削っていきます。

この衝突はイオンシースの電位差が大きいほど大きく、カソード側はアノード側と比べてこの電位差が大きいため、イオンの衝突が激しくなります。

逆のアノードカップル型では、衝突がそれほど起こりません。

(全く起こらないわけではないと思いますが、どの程度なのかはわかりませんでした)

だから同じプラズマを利用していても、膜形成に使われるCVDではアノードカップル型になるのか、衝突して表面削られたら困るもんなー、とちょっとつながった感覚がありました。

昨日読んだプラズマCVDの明細をもう一度この観点からざっと見直してみようと思います。

<参考にしたサイト>

- https://www.rs.tus.ac.jp/a26259/files1/etching.pdf

- http://www.inte.sakura.ne.jp/test/dry/dry.html

- 図解入門よくわかる最新半導体製造装置の基本と仕組み[第2版] google booksより

9/18(火)の学習記録

項目: 半導体プロセスの学習(リソグラフィ技術)

目標: 7h 実績:6h40m

9/19(水)の学習計画

項目: 半導体プロセスの学習(リソグラフィ技術)

目標: 7h

メモ: テキストの学習が終わったら、

フォトリソ関係の特許をマッピングする