何かに失敗してしまった時、「二度と同じミスはしないぞ!」と思って原因の分析をしてみたり、紙に貼りだしてみたり、しますよね。

そして時が過ぎ、「あ、また同じミスをしている!なんで??」と嘆いている方も少なくないと思います。

私もその一人です。

同じミスをしないために、一体どうすればいいのでしょう。

以前読んだ「仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか?」という本に、大きなヒントがありました。

それは、「過去に必ずヒントがある」ということです。

私の今の「仕事」はプロの特許翻訳者になるための勉強、「過去」はその勉強の過程で起こった翻訳ミスです。

そこで、「二度と同じ失敗をしない」ために、過去のミスを洗い出し分析しました。

その結果気づいたことを3つ、ご紹介します。

- 自分が弱点だと思っていたことと、実際のミス頻出ポイントがずれていたこと

- ほとんどすべてのミスは、「内容が理解できていない」ところから生まれていること

- 自分が少しずつ成長しているということ

それではやったことから、ご紹介します。

Contents

「徹底分析」のやり方

まず、「ミスの蓄積」があることが前提です。

ミスのサンプルは多ければ多いほど良いでしょう。

私は幸いなことに(?)、このサンプルには事欠きませんでした。

手順1:グルーピングする

まずは、ミスを種類ごとにまとめてみました。

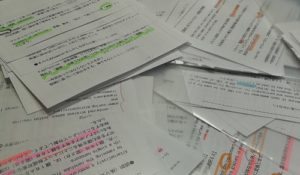

こんなミスの山を・・・

こんな感じに色分けして、分類しました。

今回は下記の通り、色分けして分類しました。

- 訳抜け:オレンジ

- 係り受けミス:ピンク

- 単語・文法の理解ミス:赤

- 注意力不足(単純ミス):黄色

- 自分勝手な訳:緑

- 日本語表現(わかりづらい・誤解を生むなど):青

分類の方法はちょっと悩みました。

もちろん正解はないですし、複数にまたがるものもあります。

ただ、「これってどこに分類されるのかな?」と考える過程で、何でこのミスが起こったんだろう、と考えるので、分類の結果はどうあれ、まずまとめることが大切ですね。

手順2:さらに関連性のあるものをまとめる

種類ごとにまとめたものを、もう一度じっくり見ます。

すると、この2つはミスの根っこが同じだな、という関連性が見えてきます。

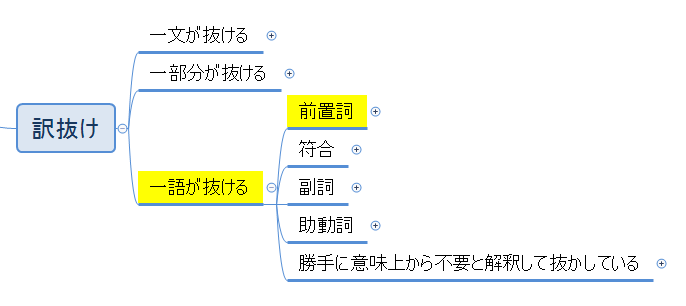

また、例えば同じ訳抜けでも、場所(一文訳抜けなのか、文の一部分(チャンク)なのか、はたまた一語なのか)で分類し、さらに一語抜けたものの品詞の違いでまとめました。

あとで登場するマインドマップの一部です。こんな感じですね。

手順3:ミスの種類ごと、ノートに貼りつける

手順2でまとめたものを、ノートに貼りつけました。

ノートは、ミスの種類ごと分けて作成しました。

ミス撲滅とはいっても、何だかんだ言って「ミスはするもの」です。

今後の増えたミスを追加していくことも考えて、ノートはケチらず分類ごとに分けたほうがいいでしょう。

手順4:マインドマップにまとめてみる

ここまでの作業で、だいぶ頭の中も整理されてきました。

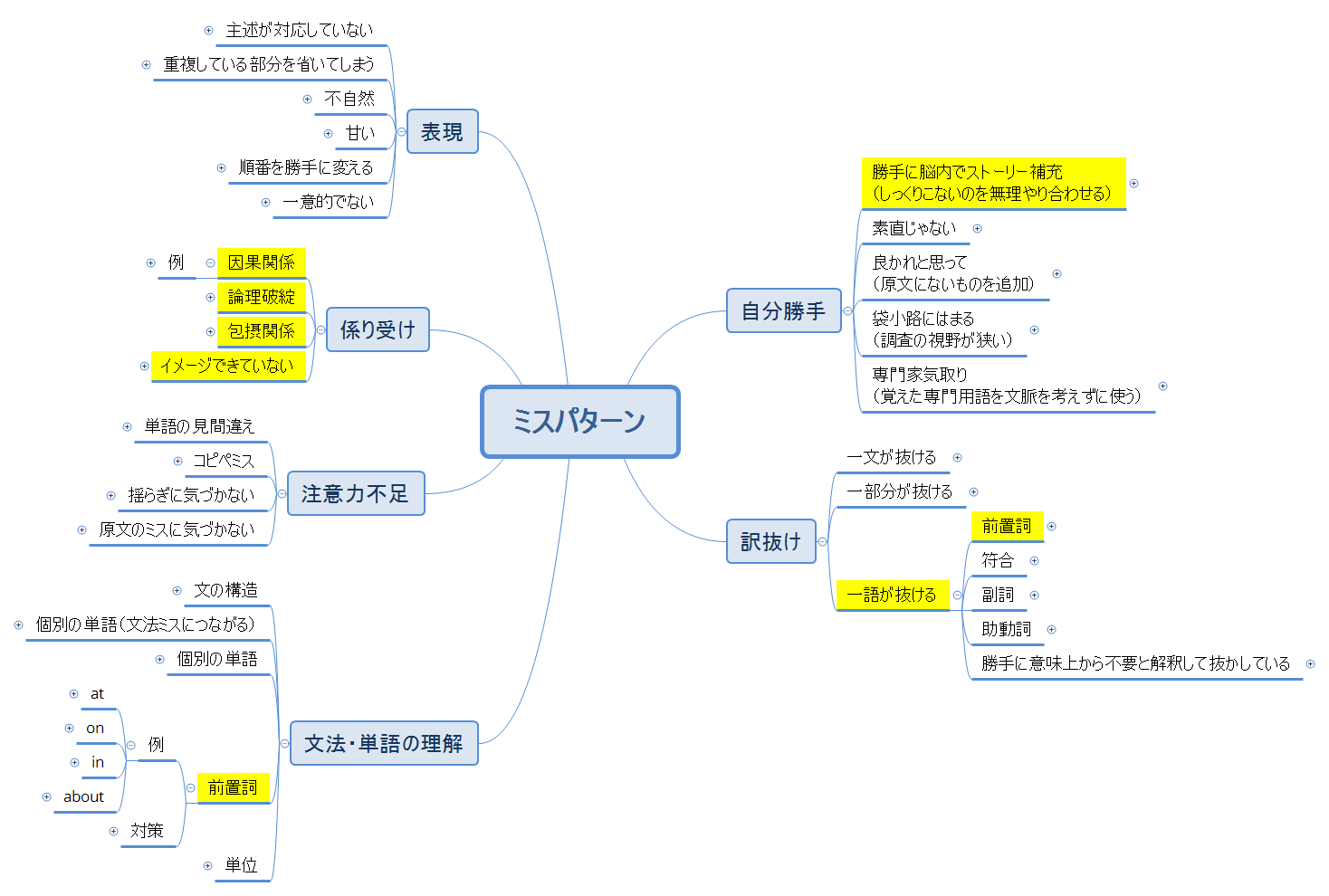

最後にもう一丁、ミスを「可視化」してみました。

マインドマップ(私はXMindproというソフトを使っています)を使うと、こんな感じになります。

まとめ方は何でもいいと思いますが、やっぱりマインドマップは「パッとみてすぐわかる」のでおすすめです。

黄色の部分は、頻出ミスです。

上のマインドマップでは折りたたんでいますが、実際には、それぞれに「例」と「対策」を記載しています。

「徹底分析」してわかった3つのこと

この過程でわかったことをまとめます。

- 自分が弱点だと思っていたことと、実際のミス頻出ポイントがずれていたこと

- ほとんどすべてのミスは、「内容が理解できていない」ところから生まれていること

- 自分が少しずつ成長しているということ

どういうことか、順番に説明します。

その1:自分が弱点だと思っていたことと、実際のミス頻出ポイントがずれていたこと

いきなりですが、私はかなり重度の「こじらせ女子」です。

何もかも、ひねくれてます。

なので訳も「持ち主」に似て素直じゃないことが多く、それが重大なミスにつながることが多いことは認識していました。

ただ今回、意外な伏兵が現れました。

それが、「前置詞」です。

先ほどのマインドマップでも、「訳抜け」と「文法・単語の理解」の両方に登場しています。

細かい所をいえば条件や手段を表す「in」や「at」がものすごく苦手のようで、何度も登場していました。

自分のミスパターンについてはかなり把握をしていたはずだったのですが、お恥ずかしいことに「前置詞に弱い」ことには全く気付いていませんでした。

それだけ、これまでのミス分析が「喉元過ぎれば熱さを忘れる」的な方法だったんだなと改めて反省しました。

ともあれ、「弱点」がわかれば簡単です。対策をすれば良いのですから。

今回私がとった対策は、次の2点です。

- 「秀丸」上で前置詞を強調表示させて、目立たせる

- 「前置詞活用辞典」を読んで、「知子の情報」へストック

技術英語前置詞活用辞典は、前置詞に不安を抱える人にはかなりおすすめです。

豊富な訳例とともに、「なぜそう訳すべきなのか」が詳細に説明されています。

ビデオセミナー2899号(前置詞を学ぶために)で紹介されていますので、レバレッジ特許翻訳講座の受講生で気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。

その2:ほとんどすべてのミスは、「内容が理解できていない」ところから生まれていること

自分勝手な訳も、係り受けを間違えるのも、単語の解釈を間違えるのも。

すべては「内容理解が正しくできていない」ことに起因することに改めて気づきました。

「改めて」と書いたのは、もともとそう思っていたからです。そして講座でも、耳にタコができすぎて耳が塞がってしまうのではないかと思うくらい、繰り返し繰り返し言われていることです。

それでも、どこかで語学力が足りないからだ、とか性格の問題だとか言い訳をしているところがありました。

今回ひとつずつ再度自分のミスに向き合い、自分はなぜこんな訳をしたんだろう、と考えて当時のメモを見たりしました。

その過程で、理解せずに訳したら絶対にミスにつながるということが実体験として深く脳内に刻み込まれました。

ちょっとうまく表現できてなくて申し訳ないのですが、「頭ではわかったつもりになっていたこと」が腹落ちした感じがあります。

その3:自分が少しずつ成長しているということ

ミスを整理していく過程で、「いやー、さすがにもうこんなミスはしないだろうな」というものもありました。

とはいえ、一度やってしまったミスは自分の思考パターンそのものなので、また出てくる可能性はあります。

どんな凡ミス(単語の見間違えなど)でも、仕組み化できる所は仕組み化して再発防止しています。

私は主に、校正ソフトのJustRight!6Proを使って、ミスした単語に対してアラートが出るようにしています。(JustRight!については、こちらの過去記事で少しだけ紹介しています。)

それでも、「さすがにもうこんなミスはしないだろうな」という気づきは自分の成長を感じ、うれしくなりました。

例えば、過去私は文章の切れ目が見えておらず、盛大にとんでもない誤訳をし、さらにそれを何の罪悪感もなくブログにアップするということをしていました。

こちらの記事です。(今から7か月前、2018年7月の記事です。)

この記事の中で私がしでかしたミスとは、「A was solvent coated onto B(AをB上にソルベントコーティング(溶剤塗布)した)」を、「AはB上に塗布された溶剤(solvent)である」という、今ここに書くのも恥ずかしくなるくらいのとんでもない誤訳です。

このミスの根本的原因は、「内容理解ができていなかった」に他なりません。

実はこのミス、ものっっすごく講座ビデオ(2689号:当業者の常識を無視するな)で叩かれました。

今は叩かれたのは至極当然だと思いますし、取り上げていただいたことにとても感謝しています。

ですが、当時は「私はここまで言われなきゃいけないほどダメな奴だったのか」ということにとてもショックを覚えました。

念のためにですが、叩かれたのは「ミスをしたこと」そのものよりも、それに対してきっちり向き合っていないことや勉強態度が甘すぎる、というマインドに対するものです。

ともかく、この時脳内に「solvent coated」という言葉が深く深く刻みこまれました。

ただ、人間喉元過ぎれば熱さを忘れるわけで、すっかりこのトラウマ的な「solvent coated」の存在を忘れていて、今回ものすごく新鮮にこの一文と再会しました。

その時に、私には正しい切れ目が見えたんですね。

それとともに、「solvent coated」のいくつかの具体的なイメージが頭に浮かびました。

それは、この半年ほどの間、それなりに学習を積み重ねたからに他なりません。

例えそれが、ほんの一歩の違いだとしても、着実に以前とは違うということがわかります。

自分の成長を「可視化」できることも、ミスを分類して蓄積することのひとつのメリットだと思います。

まとめ

ミスはどうしても起こるものです。

ですが、再発防止に努めることはできます。

過去のミスを振り返ると、そこには自分でも気づいていなかった、再発防止につながるヒントが隠されています。

まずは、自分のミスを記録して、なぜミスしたかを考える習慣をつけることが大切です。

仕組み化して防止できるものは仕組み化しましょう。

そうでないものは、作業前に意識するために「ミスノート」を見てから作業する、常に見えるところに貼りだしておくのが良いでしょう(ここはまだまだ、試行錯誤中です。良い案が見つかればまたご紹介します)。

最後に、仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか?から印象に残った言葉を引用します。

失敗に対して原因を追及し、対策を立てていくことは、そのまま自分の「創造性」を高めることに繋がります。(「仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか?」p.270より)

失敗は自分の成長のための、最高の学習素材です。

そして、本でも紹介されていますが、失敗に真剣に向き合うことは、AIに負けない人間に必須の「創造性」を高めることにも繋がるのです。

失敗しても、「よっしゃ成長のきっかけ来た!」とポジティブに捉えていきたいですね。